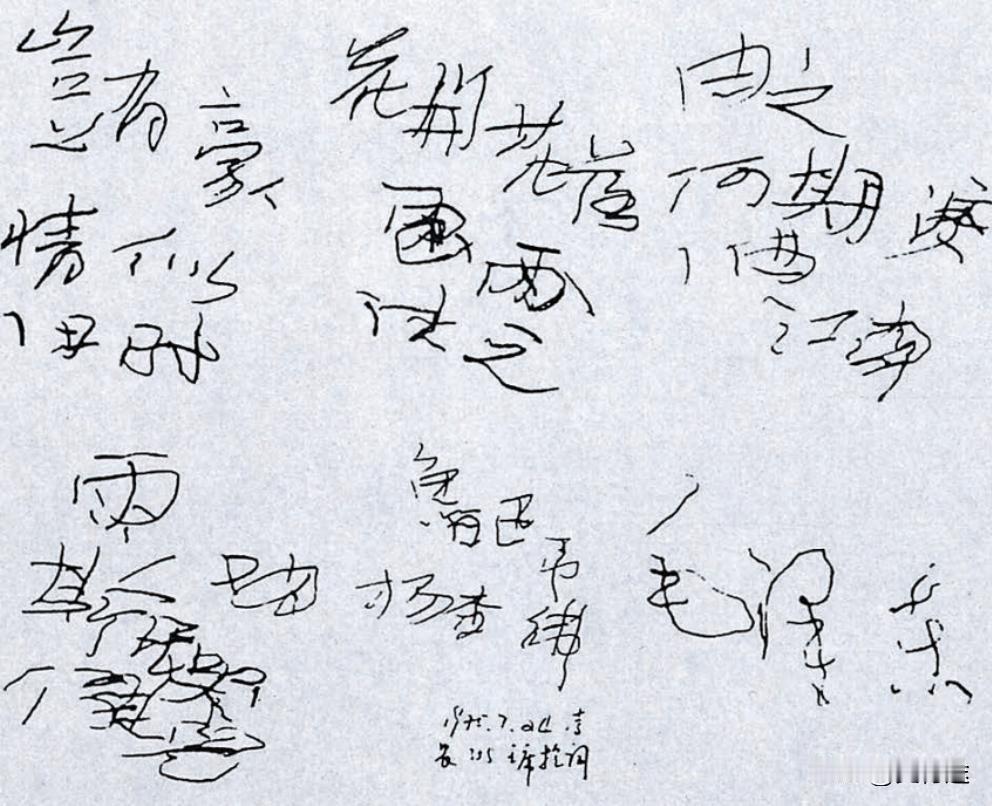

1975年7月23日毛主席接受左眼白内障手术,在住处提笔写下鲁迅悼杨铨诗。 1975年七月,北京热得沉,风像不愿进城。 中南海里,毛主席的眼睛出问题已经不是一天两天了。左眼白内障,早就发展到严重阶段,看东西发灰,看字模糊。秘书递文件,他得凑过去看,放大镜总是离不开手。 有人提议干脆听口述,他摇头,冷冷一句:“眼还能用。” 医疗小组换了几拨人,一直没定下治疗方案。有建议请外国专家,也有人说要守住传统,走中医路子。 主席一开始不表态,房间里的空气像压着,谁也不敢催。 唐由之是在这种情形下被请进来的。 四十出头,北京广安门中医院的眼科中医。进中南海前,做了详细准备。他没带什么高科技材料,就带了几根针,还有一张简单的手术图。 见面那天,主席坐在书桌边,房间光线暗,窗帘拉着,角落里有股药味。 唐由之开口没绕弯,说的是“金针拨障”,不是那种全麻全切的手术,是用一根极细的针,把眼球里的混浊部分拨开,让光线重新进来。 他不夸口,也不兜圈,话说得干脆。 主席听着没吭声,半根烟抽完,才说:“你做过多少例?”唐由之报了个数,声音不大,但听得出来底气够。 第一次见面后没多久,主席在一份批示旁边写了一句:“或需治之。”只有这么一句,就像是一个信号。医疗组这才动起来,唐由之成了主要执行人。 手术地点定在中南海,书房腾出来做临时手术室。 7月13日开始布置现场,灯光、纱布、消毒布、仪器一一摆好。 金针是定制的,细得肉眼都难看清。唐由之和助手来回演练流程,甚至在墙上贴了针的进针角度示意图。 中南海的工作人员不动声色地配合着,谁都知道这事不能出一点差错。 到7月23日晚上,天气更闷了。 没有风,连鸟都不叫,手术安排在晚上十一点。 主席吃完晚饭,换了衣服,准时坐进椅子,屋里没开强灯,只用了两盏小灯照着手术台。 唱片机里放着《满江红》的配乐,那是主席喜欢的曲子,听了让人心里稳当。 手术过程很快。 唐由之手法稳,针下去的时候几乎没人察觉。 他一句话都没说,集中得连助手都不敢出声。几分钟后,针拔出来,纱布贴上。唐由之松了口气,低声说:“主席,完事了。”主席静了两秒,低低地说:“我还以为没开始。” 人送回房间,时间已经快凌晨一点。 唐由之没回去,就在门外坐着。怕有突发情况。屋里安安静静。 一个小时过去,门忽然开了,是主席的声音:“由之,进来。”那语气不重,听不出情绪。 他靠着床,眼睛还蒙着纱布,聊起名字,说这“由之”两个字,让他想起鲁迅的诗。 那首悼念杨铨的诗里,有一句是“花开花落两由之”。说着,他让人拿来纸笔,说要写。身边人劝他眼还没恢复好,他摆手说:“能写。” 于是他摸着纸,硬是写下了那四句。 没打草稿,也没改。 写完就递给唐由之,说:“送你。”那张纸,后来被保存起来,成了晚年极少的盲写作品。 纸上的墨还没干透,笔迹有点偏斜,但字写得沉。 术后第五天,主席左眼能见东西了。起初还不适应,后来戴上专门做的镜片,能看清文件。那天他坐在书桌边,戴着厚镜片,翻报纸翻得很慢。 旁边的工作人员都悄悄看着,不敢打扰,主席一句话没说,只是不停翻页。 没多久,他和医疗组合了影,说话也比之前轻快些。对唐由之说:“右眼也劳你。”那语气听着像约下次喝茶一样自然。只是这个“下次”,没赶上。他那年没再动手术,第二年九月去世了。 那支手术用的金针,被收进博物馆。 现在在南通的眼科博物馆里展着,标的是“国家一级文物”。透明的展柜里,一根针平平放着。光照下来,针身有一点反光,很细,要凑近了才看得清。 来参观的人有时读不懂那诗,就站着看那行字:“花开花落两由之。”有人低声念,有人拿手机拍照,也有人什么都不说,就那样看着。 这场手术,在医学界后来说得不少。 什么中西医结合,什么传统技法复兴,说得都挺完整。但在场的人记得的,不是这些。是那天屋子里有多闷,是手术时唐由之的额头出了几滴汗,是主席笑着说“还没开始”那一瞬空气轻了点。 手术那晚,窗外没风,门没开,只有一个老人在灯下写诗,一边写,一边说“送你”。字不多,纸不新,可那一刻是真的。 后来还有件事,很多人不知道。 1975年9月,主席见了英国前首相希思。 照片上,左眼清清亮亮,笑得也真。那天他谈了书、谈了世界局势,还提了中国的医生。医生是谁,诗写给谁,针是怎么下的,那些细节都留在那个夜晚,没人再提起。 只是灯光下,那支针静静地躺着,没有声音,也没有解释。