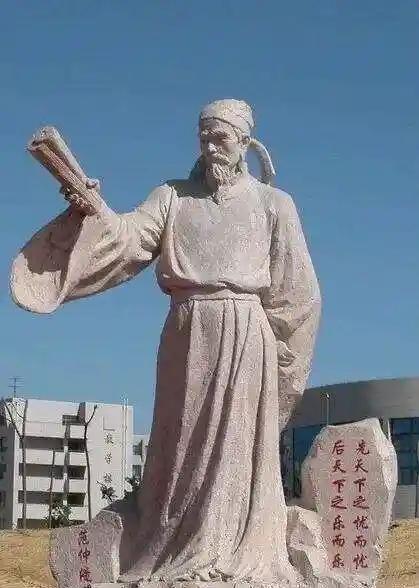

宋朝接近三百年的时间里,有个人,被誉为“三百年间第一人”! 范仲淹出生在989年,那时候宋朝刚建立不久。他父亲范墉是武宁军节度掌书记,职位不算高。范仲淹两岁时父亲就死了,母亲没法独自养家,只能带着他改嫁给朱文翰。朱文翰在地方当官,范仲淹跟着继父到处搬家,从澧州安乡到其他地方,接触了不少地方文化。朱文翰没亏待他,还管他的教育,范仲淹从小就开始学点东西。 范仲淹小时候生活挺苦的,家里条件一般。他后来去山东章丘的醴泉寺读书,那地方安静,他住寺里,每天就吃点粥,饿了也坚持。寺里的和尚给他点吃的,他白天抄书,晚上点灯看经史。几年下来,他打下了扎实的学问基础。这段经历让他养成勤奋习惯,也让他明白底层人的难处。 范仲淹22岁那年,通过县试知道自己身世,原来不是朱家亲生的。他就离开朱家,带着琴和剑去应天府书院继续学。那书院是当时有名的学府,他在那跟同学讨论儒家经典,准备科举。26岁时,他考中进士,恢复了范姓,从此步入官场。起初他当广德军司理参军,管司法事,后来去兴化县当县令,处理地方政务,慢慢积累经验。 范仲淹一生都保持清廉作风,当了大官也不多买房产。他在京城时,住的房子就够挡风遮雨,没多余的。儿子长大后,他也没给他们置办产业,只给基本生活费。他处理公务时,巡视官员,谁送礼他就当面退回去,从不收贿赂。这让大家觉得他可靠,百姓也爱戴他。 范仲淹在泰州时,重修捍海堰。那工程是为了挡海水,保护农田。他亲自去海边看地形,指挥工人挖渠加固堤坝。修好后,海水不往里灌了,田地不盐碱化,收成好多了。在兴化,他又管修堰,组织民工运土筑坝,还装水闸控水。工程完工,地方上的人都记他的好,官府也给了高评价。 范仲淹当陕西经略安抚副使时,边境形势紧张,西夏常来犯。他推行以守为攻的策略,先修城寨,在山里选址,让士兵砍树搭墙。还联合羌族部落,给他们点物资换取支持。同时训练士兵,教阵法,设伏击点。西夏军来时,宋军从寨里打出去,扭转了被动局面。西夏人说他胸中有数万甲兵,仁宗皇帝听了汇报,说有他管边事,朝廷就不愁了。 范仲淹后来主持庆历新政,那是在1043年的事。他在天章阁跟大臣们商量,提出十项改革,比如明黜陟,就是考核官员升降;抑侥幸,是打击靠运气升官的。新政推行时,罢免了不少不称职的官员,选了些人才上来。虽说没完全成功,但这些想法为后来王安石变法打了底子。大家都说他是文武全才,既会打仗,也会治地方,还能想改革。 范仲淹不光做事,还写东西。他的《岳阳楼记》是贬到邓州时写的,朋友寄来楼图,他就写景融入忧乐观点,成了流传千古的文章。《渔家傲·秋思》写边塞风光,开创了词的新境界。他主张用义理解经书,推动古文运动。在书院讲学,培养了欧阳修、张载这些人,奠定了北宋学术基础。朱熹后来说他文章经天纬地,给儒学注入了新活力。 范仲淹的评价很高,欧阳修对他佩服得不行,当了他的学生。苏轼说他出任宰相就是名相,在野就是名贤,忧在人先,乐在人后,经天纬地,超越前后时代。黄庭坚直接说他当时文武第一人。朱熹称他是天地间气第一流人物。这些赞誉都来自他的道德、功绩和思想建树,让他在宋朝士林中地位超群。 庆历新政推行一年多,就因为阻力大停了。范仲淹被罢掉参知政事,出知邠州。他在那继续管地方,巡视边境,安抚羌族。没多久,转到邓州,他在那建书院,讲经义,吸引了不少士子来听。 范仲淹在邓州时,还管民生,修水利,让河边劳作的民众受益,灌溉改善了。后来调到杭州,他治理西湖,指挥民工挖湖底,种莲藕,湖上船只多了,地方经济好转。接着去青州,处理司法,审案子,维持秩序。 范仲淹晚年去颍州,修堤坝防洪,让士兵沿河筑土,工程完成后,洪水威胁小了。他在地方时,还写文章,朋友来讨论学问。1052年,他转知徐州,在路上病了,到徐州官舍躺着,医生来诊脉开药,家人守着。 范仲淹1052年6月19日去世,63岁。朝廷给他谥号文正,葬在河南洛阳。家人运棺材过去,沿途官员送行。他身后家产不多,子孙住韩城官舍,继续生活。