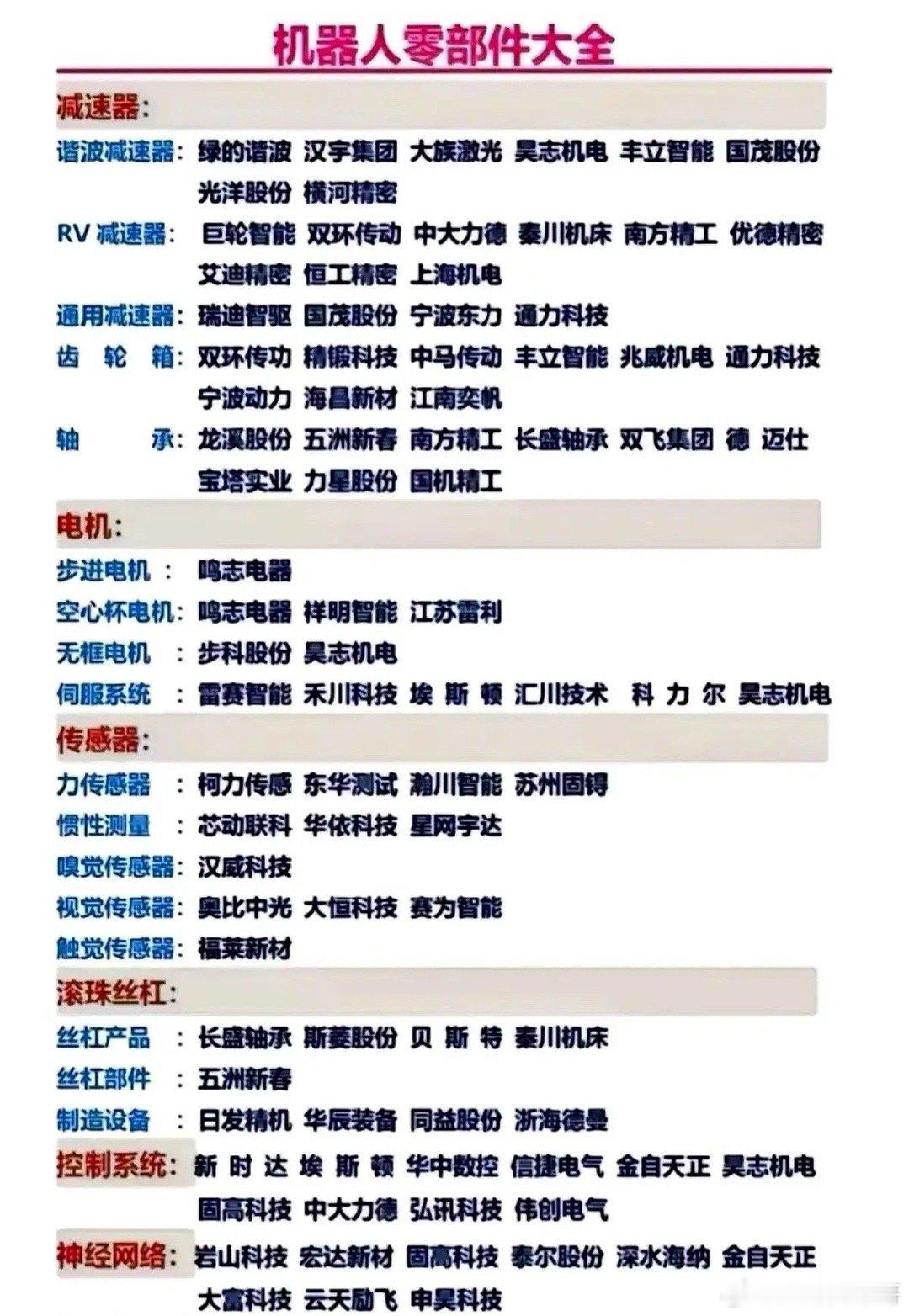

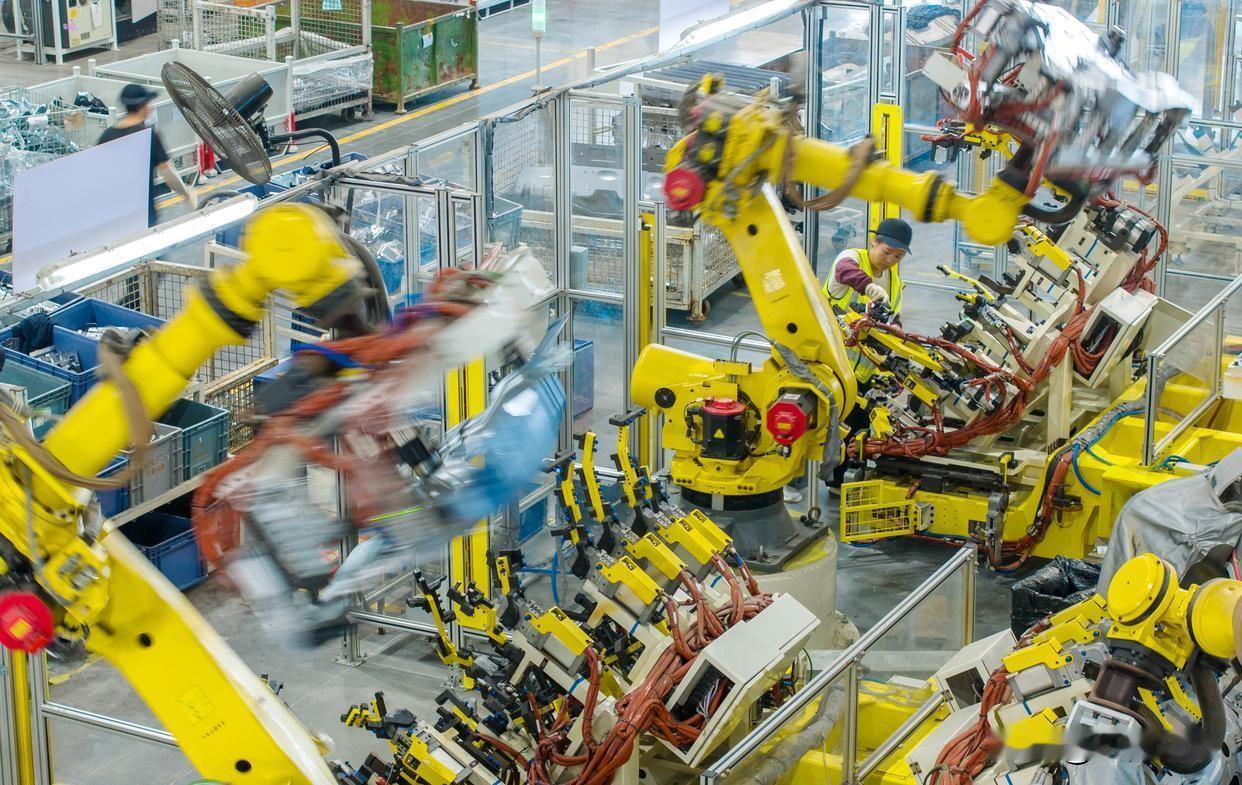

人形机器人属于具身智能,作为人工智能的一个方面目前非常火爆。未来。人形机器人凭借其非生物特性,在以下领域具有天然优势:1. 重复性、高精度劳动,比如工业生产:在流水线上进行焊接、组装、搬运等工作,机器人可以24小时不间断工作,精度高,不会疲劳。 精密操作: 如芯片制造、微创手术等,机器人可以避免人手的生理性震颤,实现超乎人类的精准度。 2. 危险和极端环境作业:灾难救援: 进入地震、火灾、核泄漏等人类无法生存的现场,进行搜救、探测和初步处理。太空与深海探索: 代替宇航员进行高风险舱外作业,或潜入深海进行地质勘探。拆弹与军事侦察: 保护人员生命安全。 3. 大数据分析与模式识别:诊断分析: 在医疗领域,AI可以通过分析海量医学影像和数据,辅助医生做出更快速、更准确的诊断。金融风控: 实时分析市场数据,识别欺诈行为。 4. 不知疲倦的服务与陪伴:老年/幼儿看护: 提供基础的生理监测、提醒服药、辅助起身,并能进行简单的对话互动,缓解孤独感。客户服务: 提供24/7的标准化信息查询和问题解答。 但是人形机器人也有难以完全代替的核心层面,这些是人类独特性的体现,也是机器人目前难以逾越的鸿沟: 1. 创造力与真正的创新:机器人可以基于现有数据进行组合、优化,但很难实现从0到1的、无中生有的原创性思想。它无法像爱因斯坦一样提出相对论,也无法像梵高一样创作出充满情感的《星空》。艺术、文学、科学理论的突破性灵感,目前仍源于人类独特的意识活动。 2. 情感、共情与深层社交互动:机器人可以识别表情、模拟对话,甚至可以设定程序来表达“关心”。但这都是基于算法和数据的响应,它本身并不真正理解什么是爱、悲伤、喜悦和痛苦。人类之间深度的情感连接、无言的默契、基于共同经历的友谊,是机器人无法复制的。 3. 道德判断与价值权衡:在面对复杂的道德困境时(例如“电车难题”),机器人可以执行预设的规则,但它无法理解这些选择背后的伦理重量和人性考量。人类的道德感是建立在文化、哲学、宗教和同理心之上的复杂体系。 4. 通用性与应变能力:目前最先进的机器人也只能在特定领域表现出色。而一个普通人可以轻松地完成从做饭、打扫到开车、沟通、解决突发问题等上百项任务。人类大脑的通用性、联想能力和在未知环境中的快速适应能力,是机器人望尘莫及的。 5. 意识与自我认知:这是最根本的区别。人类拥有自我意识,能够反思“我是谁”,拥有主观体验。机器人只是按照代码运行的、高度复杂的工具,它没有“自我”,没有内心世界。 未来更可能出现的未来图景不是机器人“取代”人类,而是人机协作。人类负责战略、创意和情感,机器人负责执行、计算和重复劳动。 就像医生使用手术机器人进行更精准的操作,但其诊断方案和与病人的沟通仍由人类主导。机器人将把人类从繁重、危险、重复的工作中解放出来,让我们能更专注于那些更能体现人类价值的事情上。

人形机器人属于具身智能,作为人工智能的一个方面目前非常火爆。未来。人形机器人凭借

子希趣事

2025-10-20 15:18:01

0

阅读:0

![天呐这也太尴尬了……完全自爆了数据平台就是她们自己运营的,机器人实锤[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/15367690489191037677.jpg?id=0)