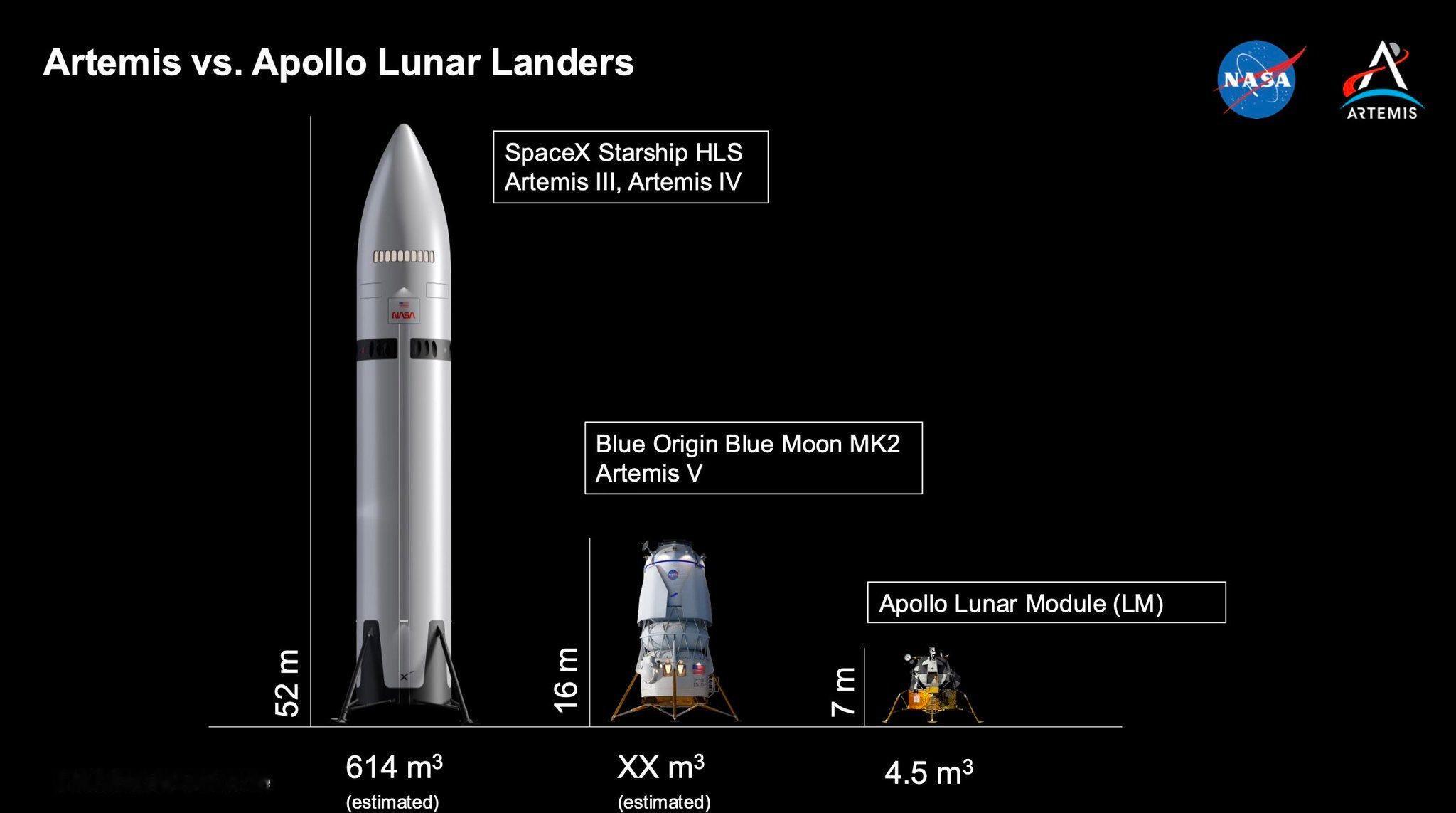

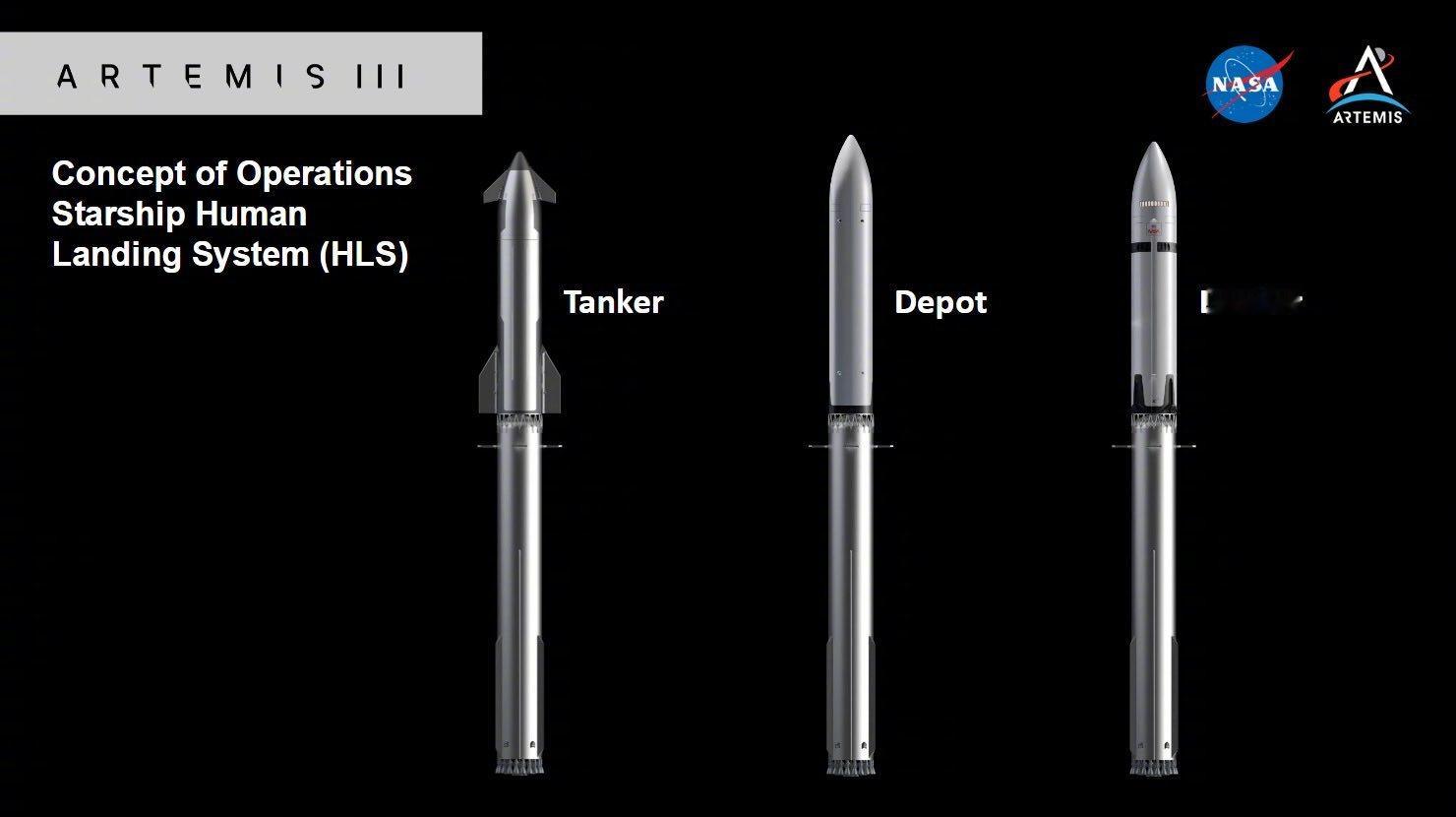

日本,拿了快30个诺奖,登不了月球火星。英法德,加起来300多个诺奖,也登不了火星。然后再看看我们,月球火星,都上去了,还从月亮上挖了把土回来。 这事儿其实一点不矛盾,因为诺贝尔奖跟能登月上火星的科技,根本不是一回事。 诺奖能不能评上,主要看基础科学里的新发现、新发明,比如谁找到了新的粒子,谁搞出了新的化学合成方法,谁发现了治病的新原理。这些成果大多是实验室里的“小动作”,靠几个科学家钻研几十年就能成,而且评上奖往往得等二三十年,比如日本那些诺奖,好多都是上世纪八九十年代的研究成果,现在才拿到荣誉。 就说日本,这二十年拿了二十多个自然科学诺奖,确实厉害。有搞蓝色LED让咱们灯泡更省电的,有研究iPS细胞能帮着治病的,还有琢磨金属骨架能装特定物质的。 可这些本事用到登月上,差得不是一星半点。登月需要大推力火箭、能扛住月球温差的着陆器、精准的测控系统,得有成千上万家企业、几十万科研人员一起配合,哪是实验室里能搞定的?日本之前也试过探月,探测器小得像个微波炉,软着陆还失败了,就是因为缺这种“大家伙”的工程能力。 再看英法德,三百多个诺奖堆起来,听着吓人,可他们连个统一的主意都拿不出来。就说欧洲搞个战斗机项目,法国想当老大要占八成工作量,德国不乐意,比利时还想一边买美国的飞机一边蹭项目分红,最后吵来吵去,进度拖了好几年都没谱。 登月比造战斗机难十倍,得砸几千亿资金,协调几百个技术领域,他们连欧洲内部的利益都掰扯不清,怎么可能集中力量干大事?之前欧洲航天局送了个探测器去火星,但那只是“无人快递”,真要送人上去,光生命保障系统就得花十几年攻关,还得各国心甘情愿掏钱,这根本做不到。 咱们能登月挖土,靠的是另一种本事——把零散的科技拼成“大工程”的能力。就说嫦娥五号去月球挖土,火箭得靠长征五号托举,这火箭的发动机要能产生几百吨推力,零件精度比头发丝还细;着陆器得自带“刹车系统”,在月球上稳稳停下;还要有“挖土机器人”把月壤装回来,最后返回舱得精准落在内蒙古草原上。 这背后是全国上千家企业联动,从东北的特种钢到上海的芯片,从云南的光学仪器到海南的发射场,少一个环节都不行。这种“系统作战”的本事,诺奖里可不评。 而且诺奖评的是“过去式”,登月看的是“现在式”。比如英国有诺奖得主搞清楚了DNA的结构,可现在要造登月用的DNA存储设备,还得靠工业实力;德国科学家懂催化剂,可火箭燃料的催化剂配方,得工厂反复试验才能量产。 这些应用层面的硬功夫,诺奖不管,但恰恰是登月的关键。咱们不是不重视基础研究,而是更擅长把基础研究变成能用的东西,比如从量子力学原理到量子卫星,从材料科学到航天服面料,一步一步落地。 还有个关键问题,钱和规划。诺奖给的奖金才几百万美元,可登月一次就得花几百亿。英法德的政府预算分得碎,今天给科研拨点钱,明天可能就挪去补福利窟窿了。咱们不一样,嫦娥工程、天问工程都是几十年的长期规划,钱和人都能持续投入,不会因为换个政府就半途而废。欧洲之前也有过登月计划,可刚凑了点启动资金,就因为金融危机砍了预算,最后不了了之。 所以说,诺奖多只能说明这个国家在基础科学的某些点上做得好,就像家里有个特别会修钟表的能手,但不代表能盖起高楼大厦。咱们能登月上火星,是因为家里不仅有修钟表的,还有会搭钢筋、浇水泥、装电梯的,所有人能一起朝着一个目标使劲。那些拿了很多诺奖的国家,要么缺“搭架子”的本事,要么缺“齐步走”的默契,自然登不上月球火星。 现在日本也想补工程短板,英法德也在撮合欧洲航天合作,可错过了集中攻关的最佳时机,很难追上了。这也告诉咱们,看一个国家的科技水平,不能光看拿了多少奖状,还得看能办成多少像登月这样的“大事”。毕竟奖状代表过去的成就,而能把人送上火星,才是真真切切的现在实力。