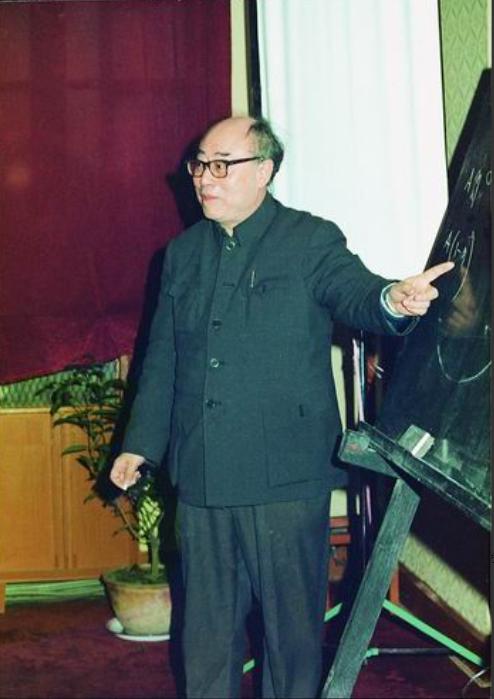

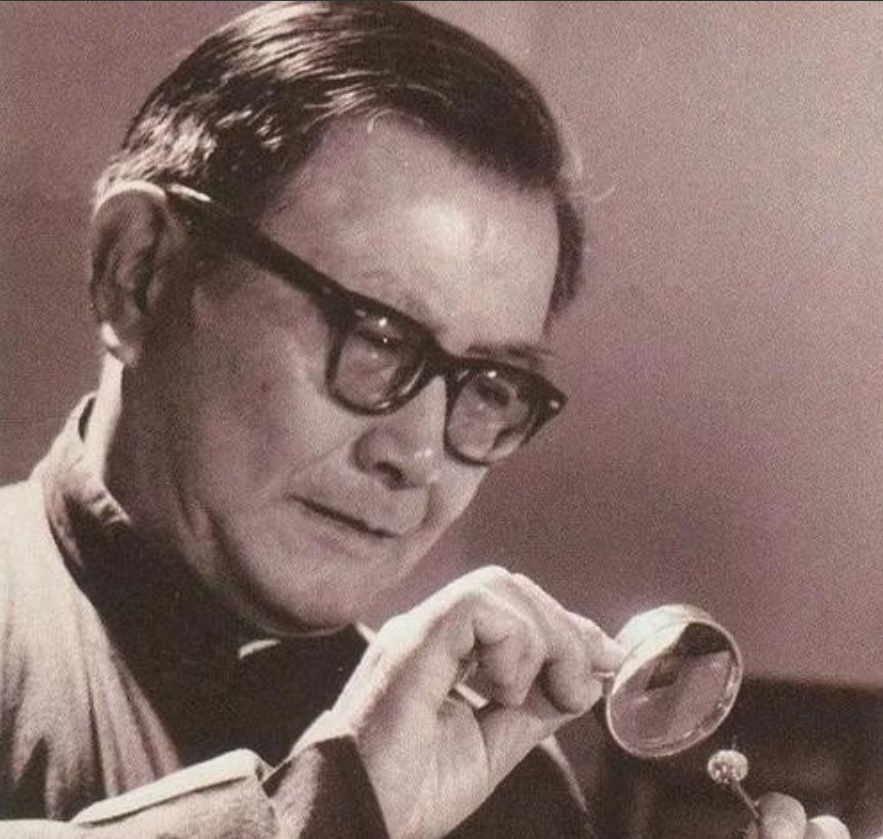

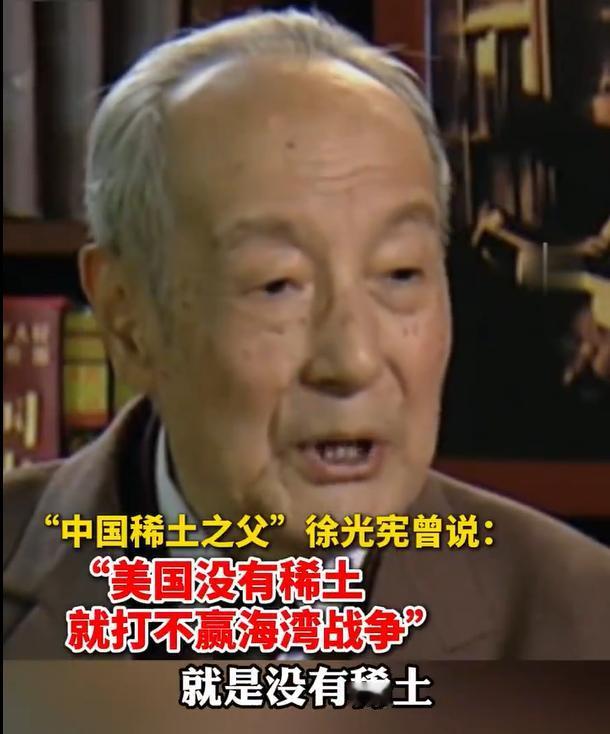

于敏的超级大脑有多厉害呢?曾经和他一起工作过的杜祥琬院士在一次采访时说:有一次,我们和于敏在看核装置物理量的纸带,于敏突然就说这个量错了,这个得求助于华东计算所的同志们。 没留过学,却被外国专家称作“国产专家一号”;没有高端设备,全靠算盘和脑袋,却让中国氢弹研制速度创下世界纪录。他就是于敏,一位“隐形”了28年的国之栋梁。 和于敏共事过的杜祥琬院士,曾讲过这样一件真事。当年在上海华东计算所,几十名科研人员围着地上像长蛇般铺开的数据纸带,连夜核对核装置的物理量。 大家正对着密密麻麻的数字犯愁,于敏走过来扫了几眼关键节点就指出数据有误。后来证实,果然是人工计算时把小数点错移了一位,这样的精准判断不止一次出现。 此前在九所实验室,他也曾仅凭肉眼就发现加法器烧坏导致的错误。别人依赖设备校验,他早就在草稿纸上推导出了合理范围。 杜祥琬说,于敏的大脑就像台活计算机,自带逻辑校验系统,看的是参数趋势,而非表面数字,这都是对核反应机制烂熟于心的结果。 1965年的“百日会战”里,这样的场景成了常态。上海的深夜里,华东计算所的灯光常亮不灭,于敏带着团队趴在地上看纸带,打印纸摸一下手上就沾着金属烧蚀的灰。 数据不清时,他干脆用铅笔在地上画图,把核反应过程一点点反推成数学逻辑。 那时的中国,在氢弹领域几乎一穷二白。美苏把技术捂得严严实实,图纸、论文全被封锁,连“核聚变”的完整概念都难获取。 有人提议照搬苏联模式,于敏却坚持回到最原始的核反应公式,从底层重新推导。 这条看似笨拙的路,最终走出了奇迹。他提出的“于敏构型”,跳过了美苏复杂的建模方式,用轻核理论绕开技术障碍,成了突破的关键。 要知道,于敏是完全本土培养的科学家,没留过学,却靠自主钻研填补了我国原子核理论的空白。 当时全国只有一台运算速度极低的计算机,95%的机时还要让给原子弹研究。于敏带头熬夜守着机子抢时间,白天就带着大家用算盘、计算尺接力运算。 有人觉得这种方法老派,他只用实际成果回应——原理确立后不到三年,氢弹就试爆成功。 从第一颗原子弹到氢弹爆炸,中国只用了两年八个月,这是全世界最短的研究周期。这份速度背后,是无数个不眠之夜和上万次推演。 为了确保试验数据准确,于敏曾顶着戈壁滩零下三四十度的严寒,半夜爬上米的百铁塔检查设备。在青海高原基地,他高原反应严重,走百米路要歇好几次,却硬撑到问题解决才离开。 氢弹成功爆炸的那晚,全国都在欢庆,于敏却只是安静睡了一觉。第二天一早就回到办公桌前,准备下一轮实验方案。 他的书桌上常年挂着“淡泊明志,宁静致远”,试验成功后从不去争抢功劳,总是拎着瓶水就回办公室算公式。 这份低调背后,是长达28年的隐姓埋名。他的家人对此一无所知,儿子一直以为父亲只是普通科研人员。 家里有人来讨论项目,妻子就带着孩子出门回避,他从没跟家人提过真实工作。直到1999年“两弹一星”功勋奖章挂在胸前,家人才明白他藏在稿纸里的一生荣光。 面对“氢弹之父”的赞誉,于敏始终淡然。他说一个人的名字早晚都会消失,能把力量融进祖国强盛中就足够了。 我国仅用45次核试验就达到国际先进水平,远少于美苏的上千次,这背后离不开他的严谨把关。 这位获得过“共和国勋章”“国家最高科技奖”的科学家,用一生诠释了何为家国情怀。他没有留下惊天动地的宣言,却用算盘和草稿纸,为国家算出了最硬的底气。 老辈科学家们用智慧和坚守筑起了国防长城,他们的故事不该被遗忘。你还知道哪些“隐姓埋名做大事”的科研先辈?欢迎在评论区分享。 信息来源: 解放区团委《“只要国家需要,过去学的都可以抛!”他的简历只有13个字,名字是国家最高机密!》 中国网《于敏:惊天事业,沉默人生》 中共中央党史和文献研究院《于敏:用生命铸成“国之重器”》 中国军网《于敏:“一切都是为了国家需要” 的中国氢弹之父》 人民网《愿将一生献宏谋》