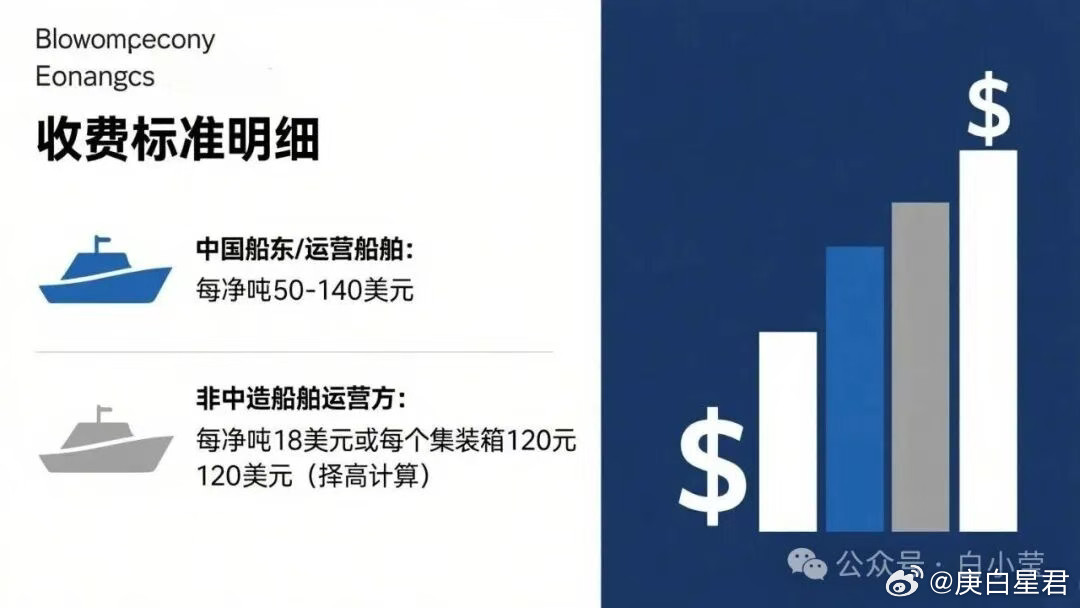

果不其然,中国要反制美国了,将对美船舶收取港务费,4天后生效。 但是消息刚出就有人说,中国的反制效果不大,一是因为美国出口的商品中,靠远洋运输的不多,基本以大宗农产品为主,二是美国造船业不行,船少,三是美国可能会采用其他措施,规避缴纳费用。 美国出口商品中靠海运的本就不多,主要是大豆这类农产品,美国自己的造船业不行,没多少船,而且美国完全可以想办法绕过这个费用。 乍一听,中国这拳好像打在了棉花上,但事情真的这么简单吗? 如果我们只盯着表面数据,确实会觉得这招不痛不痒,但全球贸易就像一盘复杂的棋局,不能只看眼前一步。 举个例子,美国农产品利润本来就很薄,任何额外成本都可能让买家转向其他国家,巴西、阿根廷等竞争对手可能正暗自高兴呢。 还有,现在航运业所有权复杂得很,一艘船可能挂着巴拿马国旗,属于希腊公司,却运着美国货,这个“美国船舶”怎么定义,直接关系到政策的影响范围,如果定义得宽,波及面可能比想象中大得多。 中国选择的这个反制工具很有意思,它不像关税那样直接影响普通消费者,不容易引发大规模舆论反弹,但又明确表达了态度。 这就像下围棋,看似轻落一子,实则暗藏后手,它提醒对方,中国掌控着全球最繁忙的港口之一,在物流链中有不小的话语权。 回想2018年贸易战刚开始时,最初的关税措施也被认为“影响有限”,结果呢?全球贸易格局因此发生了深刻变化,小措施引发大变革,历史上并不少见。 其实,这场港务费之争背后,是全球贸易秩序正在发生的深刻变化,二战后美国主导建立的那套体系,现在正面临各种挑战。 中国的反制不仅是回应美国,也是向世界展示它的策略工具箱,不只有粗放式的关税,更有精准的应对措施,在全球南方国家密切关注中美博弈的背景下,这种示范效应不容小觑。 随着新规生效,可能有几种情况,要么双方借此回到谈判桌前,要么美国加大反制,摩擦升级,或者企业找到变通方法,实际减弱政策影响。 但无论如何,全球贸易体系的碎片化风险都在增加,最终,企业可能要付更多合规成本,消费者可能要为商品多掏钱,各国政府则不得不在经济互联和国家安全之间重新找平衡。 说实话,我觉得很多人低估了这项政策背后的智慧。 中国没有选择“硬碰硬”,而是找了一个很巧妙的切入点,就像两个人吵架,不一定非要大声吼叫,有时一句精准的回应反而更有力。 这项措施妙在哪?它在中国最具优势的领域,港口运营,出招,就像主场作战,把握更大,而且它不像全面关税那样影响广泛,不容易伤及无辜。 这其实反映了一种更成熟的博弈思路,不追求表面上的“赢”,而是寻求实际上的平衡,在现代国际关系中,这种思路往往更有效。 从美国的角度看,这也是个提醒,全球化让各国经济紧密相连,任何单边行动都可能在意想不到的地方引发反应,美国的造船业衰落,中国的港口业崛起,这本身就是全球化分工的结果,而现在,这种分工格局反而成了博弈的筹码,这恐怕是当年没人想到的。 我觉得我们正在进入一个全球贸易的“过渡期”,旧规则不太灵了,新规则还没完全建立,在这种环境下,各国都在摸索前行,寻找既能保护自身利益,又不至于引发全面冲突的方法。 中国的这次反制,可以看作是一次精准的测试,它既表明了立场,又留有余地,既有象征意义,又有实际影响。 最后我想说,在高度互联的今天,任何贸易措施都不能简单用“赢”或“输”来判断,好的经济策略,应该是在竞争中找到新的合作平衡,毕竟,世界经济这片大海里,所有船只终究共享同一片水域,风暴来临时,没有谁能完全独善其身。