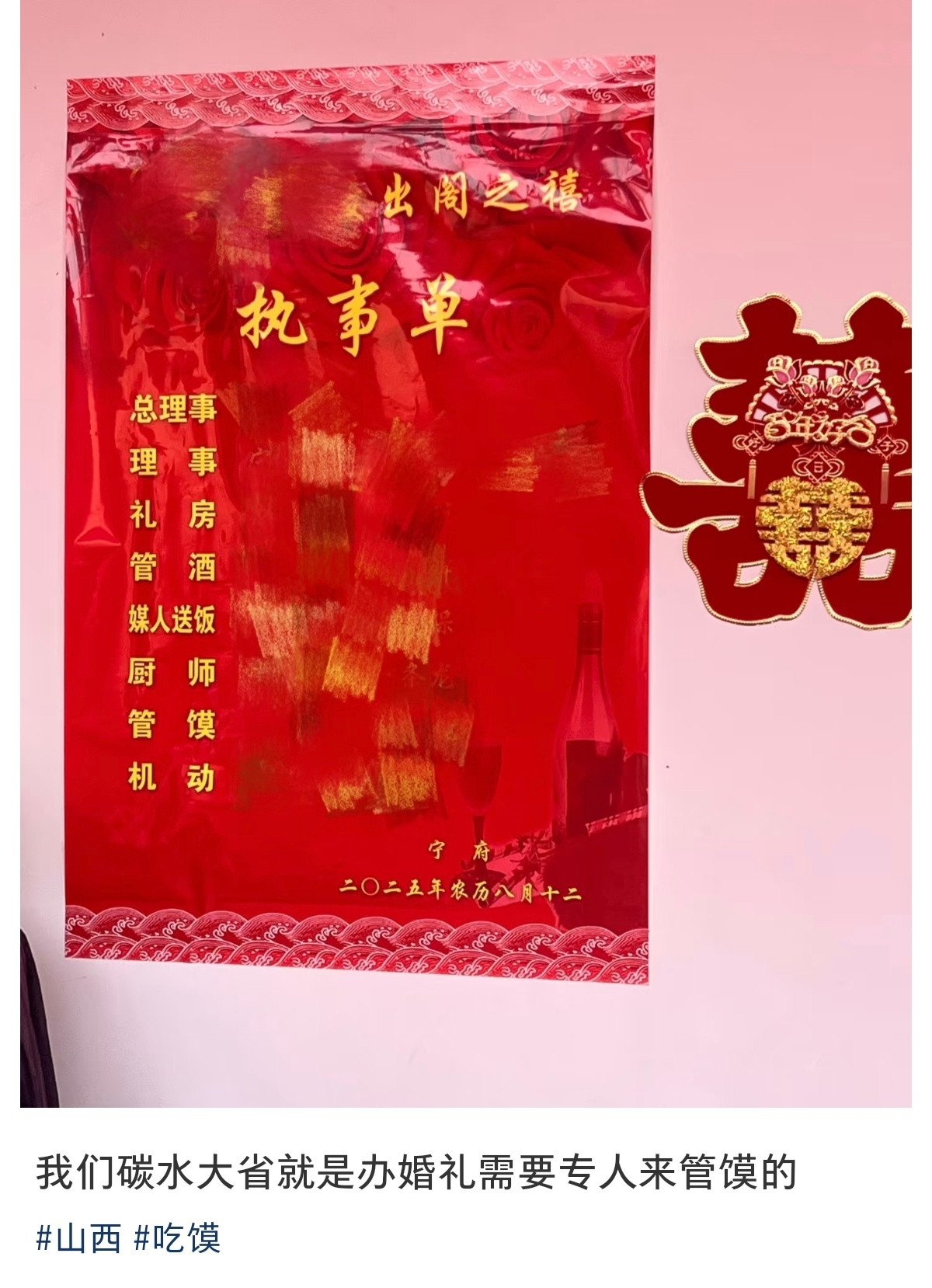

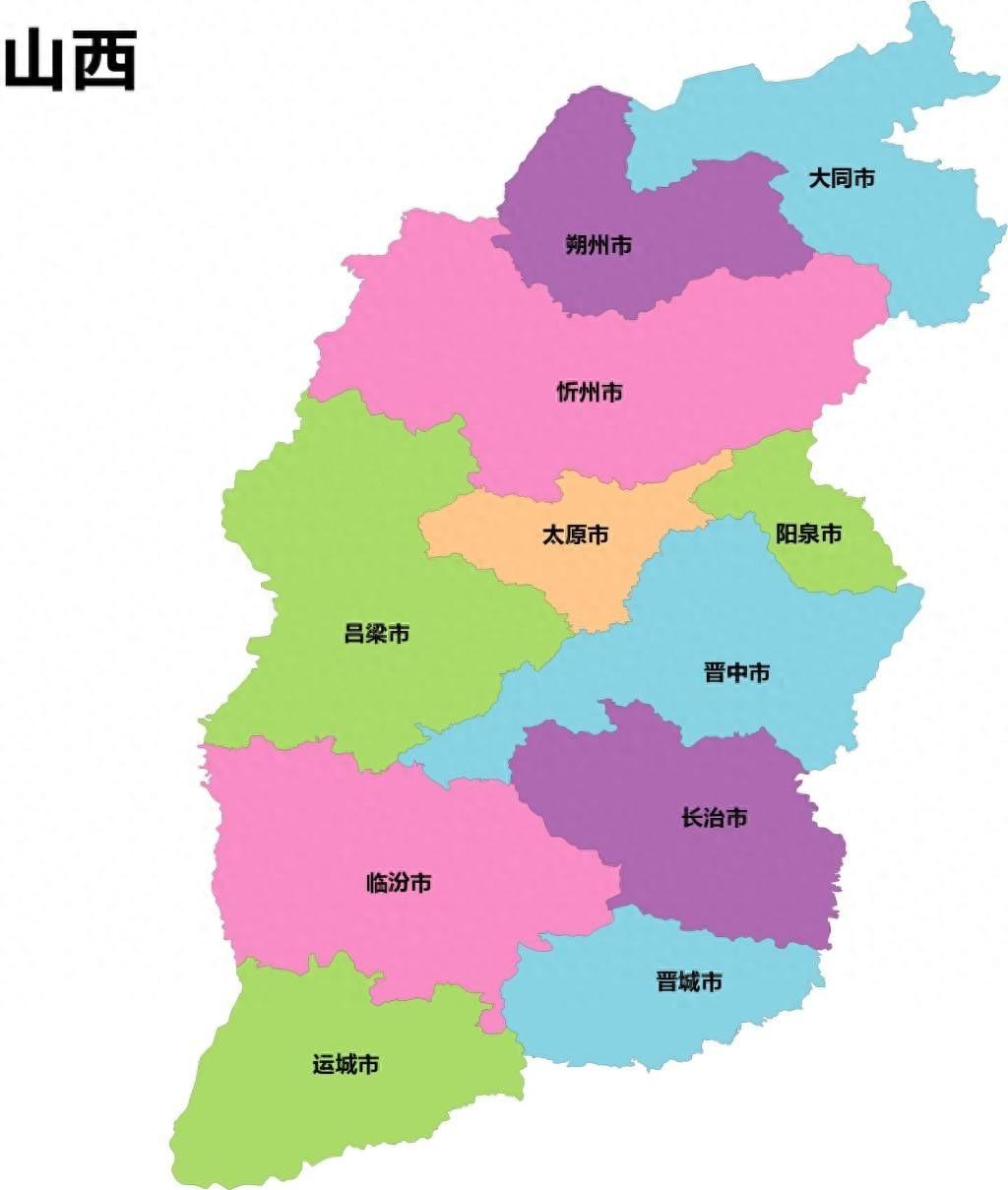

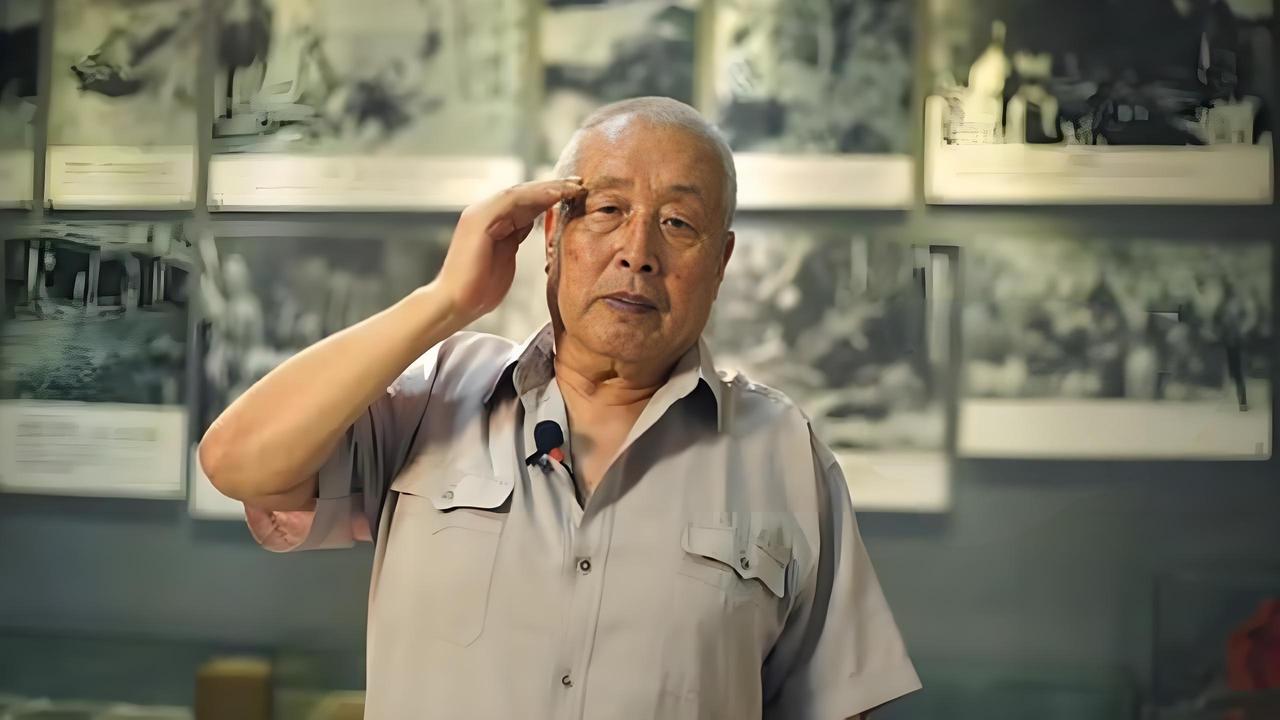

中国最惨省份山西:乱世当大哥,盛世当备胎? 山西,外人提起来总绕不开“煤老板”和刀削面,仿佛这个地方生来就和黄土地、煤矿、老旧厂房捆绑在一块。 可真要说惨,山西的“惨”其实惨得极有层次感。乱世时它是大哥,保家卫国有它一份力;盛世了,却像个踏实的备胎,默默支撑着国家机器,荣耀和热闹却都轮不到它。 国际上看山西,往往只看到了它的煤,却很少有人琢磨过,这块土地背后的历史和担当,远比想象中复杂得多。 打开中国的地图,山西的地理就像一把双刃剑。太行、吕梁、黄河和长城一道,把整个省包成了一个大盆地。 在风起云涌的年代,这绝对是“金钟罩铁布衫”,谁要想动山西一根毫毛,得先过这几道天险。北魏王朝定都平城(今天的大同),五胡十六国、五代十国的混乱局面,山西都成了避风港。 说它是中国历史上的“天然马奇诺防线”,一点不夸张。可到了和平时代,这种天然防守反倒成了发展的障碍。 铁路公路修起来费劲,货运物流像进了迷宫,不仅和东边的京津冀难以打通,连和陕西、内蒙古的来往也没那么顺溜。 国际金融领域有人专门分析过中国内陆省份的经济困境,山西就是典型代表。地盘大得能把韩国全装下,GDP却还不如人家首尔的一个区,可见地理带来的反差有多强烈。 讲到资源,山西简直是中国现代化的锅炉房。煤炭年产量全国第一,13亿吨的数字,靠它点亮了半个中国的灯泡,温暖了无数家庭。 可这么多年,山西人并没因此过上“迪拜式”壕生活。原因很简单,国家需要能源保供,山西的煤大多按计划价格输送到东部沿海,自己兜里落的钱其实有限。 外头人说“资源诅咒”,山西的煤就是活教材。环境问题更不用说,采空区、地下水下沉,生态修复光靠喊口号没用,年年都得花大力气治理。 更大的难题在于,经济太依赖煤炭,转型难度比搬山还大。 2024年经济增速只有2.3%,全国垫底,这不是山西不努力,而是“沉默的奉献”太久,转型的压力全砸在头顶上,没人看见他们的难处。国家层面当然认山西的贡献,但普通老百姓,日子并没想象中好过。 不过,山西人骨子里的韧劲和创新,从没被“备胎”身份磨平。 最近几年,山西悄悄玩起了文化和科技的双重突破。比如《黑神话:悟空》大火,带动了本地文旅产业,全网阅读量飙到400亿。 什么乔家大院、平遥古城、云冈石窟,这些年靠数字投影、MR体验玩出了新花样,来山西的年轻人越来越多。谁能想到,古建筑和8K大屏也能组CP,老古董变成了潮流新宠。 再看自驾游市场,黄河一号、长城一号、太行一号三条旅游公路,野心不小,直接对标美国66号公路。只要开发得当,未来吸引全球自驾发烧友没问题。 科技领域更有意思,山西的新能源装机全国第三,光伏风电加起来,电力市场化改革全国领先。 电价白天能低到0元,晚上又涨回来,这种“过山车电价”已经成了行业里的热门话题。山西正在用自己的方式,探索能源大省的智能转型,不声不响地走在了前列。 回过头来看,山西的确有点“苦情主角”的味道。历史上它是乱世大哥,关键时刻顶得住压力。和平年代却总在幕后当备胎,扛起国家能源和安全的大梁。 国际社会往往只盯着它的煤,却很少看到山西为中国发展模式做出的牺牲与贡献。 这种由盛转衰、由主角变配角的命运,不只是山西一家的困境,放眼全球,很多靠资源吃饭的地区都在经历类似的转型阵痛。 山西的故事,其实是中国经济结构调整的缩影,也是全球资源型经济体进退两难的现实写照。 山西人用自己的坚韧和智慧,在夹缝里找出路,文化、旅游、科技齐上阵,努力撕掉“备胎”标签。这种从“国家备胎”到“多元主角”的蜕变,给了中国,也给了世界不少启发。 理解山西,其实就是理解中国的复杂。它不是一块普通的煤田,更是一块文明的基石。山西的价值,不该被刻板印象遮蔽,更值得被世界重新发现。如果有机会,你会买票去看看吗?

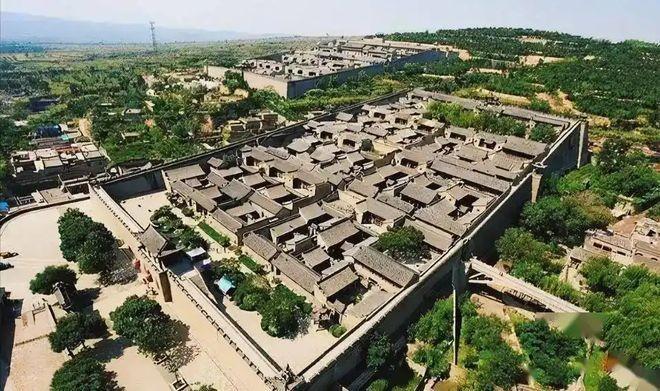

![站长应该早知道,但是他不在乎[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/8968479113032504913.jpg?id=0)