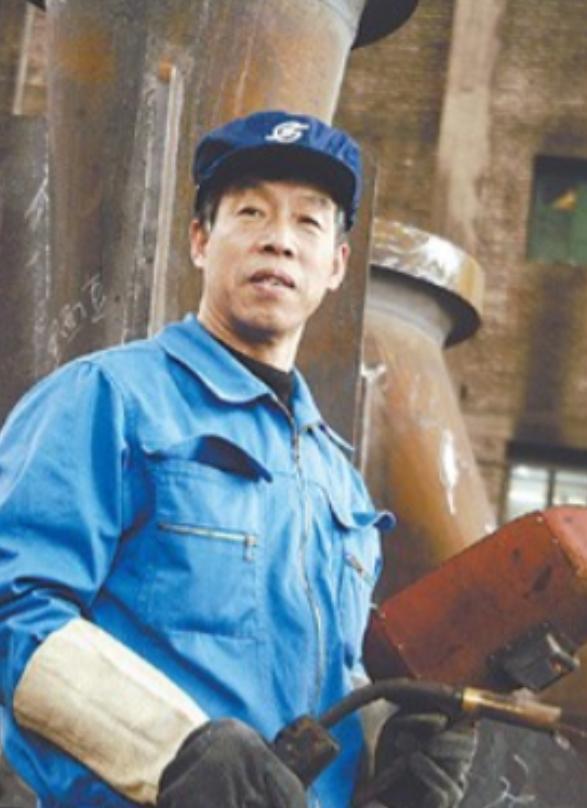

“想得到我们的帮助?中国必须掏3000万,还要再等我们半年!”这项技术被美德垄断,我国装置出故障,德国不仅坐地起价,还发言嘲讽我国,见此我国64岁焊工怒了:20天修好! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 64岁的老杨,就是其中最具代表性的一个人物。他干了一辈子的焊接工作,从年轻时起就跟机器、钢铁打交道,手里有一套别人学不来的功夫。 别人可能以为这种故障至少得等几个月甚至半年,但老杨看了看设备,摇了摇头,决定自己上阵。 20天,整整20天,他和团队昼夜不停地钻研、调试、修复,最终让设备恢复正常运转。这件事在厂里成了传奇,也彻底打破了外国技术垄断的神话。 回头看这事,有几个点特别值得说。先是技术依赖造成的被动。在上世纪八十年代,中国工业很多核心设备都依赖进口。 高端设备不是买不起,而是外国厂商根本不给你完整技术支持,拿价格说事,时间说事,技术说事,把你整得寸步难行。一个关键装置坏了,不仅是生产停滞,连市场信誉都可能受影响。 那时候,中国制造根本不敢自信,因为一旦依赖的设备出了问题,你就得等外国人发话。3000万?半年?这不是交易,是摆明了要宰人。 是工人的能力和韧性,老杨这一类工人,不是学了书就行,而是靠几十年的经验累积出来的判断力和手艺。 他们了解机器的脾气,懂得每个零件可能出问题的地方,知道怎么在没有说明书的情况下找到毛病。 他们能做到的,是让外国技术看起来“不可能的事”变成可能。20天修好设备,这不仅仅是一个工人的神操作,更是一种精神象征:只要有能力,有韧性,就没什么设备是修不好、技术是攻不破的。 外国公司坐地起价,冷嘲热讽,把技术当作武器。中国工人面对这种压力,有的可能选择忍气吞声,有的可能会抱怨,但像老杨这样的人,选择的是直接解决问题。 你要钱?我不要!你要时间?我给你加速!这是两种截然不同的态度,一边是霸权,一边是自信。结果呢?自信的人赢了。 老杨和他的团队不仅修好了设备,还让厂子继续生产,这意味着整个工厂和背后的产业链没有被外国人牵着鼻子走。 这件事还有一个更大的意义,它标志着中国制造业自主创新的开端。靠进口设备、依赖外国技术的时代,最终只能是被动挨打。 老杨修好了设备,不只是修好了机器,而是让大家看到,中国工人有能力自己解决核心技术问题,中国制造完全有可能站起来,不再被外部条件束缚。 当然,这种自信不是一蹴而就的,它建立在长期积累的基础上。几十年的工作经验、不断摸索的技术方法、团队之间的默契配合,这些都是老杨能够在20天内解决问题的关键。 更重要的是,这种能力背后有一股不服输、不依赖外人的精神。在面对技术封锁、价格胁迫、冷嘲热讽的时候,这种精神让中国工人没有低头,而是选择迎难而上。 可以说,老杨和同事们的行动,不仅仅挽回了工厂的生产,更象征着整个中国工业的崛起。 它告诉大家一个道理,高端技术再先进,如果没有人懂得掌控,它依旧是摆设;依靠进口设备能撑起生产线,但无法撑起自信心。 中国工人用自己的双手、经验和智慧,证明了自己,也证明了中国制造业完全可以摆脱束缚,实现自主创新。 回到现实,今天的中国制造已经和那个时代完全不同。虽然技术水平高了、装备更先进了,但老杨精神的核心依旧适用,自主、坚韧、敢闯。每当遇到外国技术垄断、价格卡脖子的情况,这种精神都能激励一代又一代的技术人员,不靠喊口号,而是靠真本事解决问题。 所以,当我们回顾这件事情的时候,不要只看一个设备坏了又修好的简单过程,更要看到它背后的象征意义。 它让我们明白,中国制造业的崛起,不只是资本投入的结果,更是依靠工人技术和精神支撑起来的力量。 老杨用20天修好的设备,不只是修好了生产线,而是修补了自信,修补了被外部条件束缚的自尊。 这件事留给我们的教训很直接,面对挑战,不要被条件吓倒,更不要依赖别人施舍。技术可以被垄断,时间可以被拖延,但经验和智慧、坚韧和决心,是任何外部力量无法剥夺的。 中国工人用事实告诉世界,也告诉自己,自主创新不是口号,而是实打实的能力;技术依赖不是宿命,而是可以被打破的障碍。 今天再看,那份坚韧和自信,仍然值得铭记和传承。每一次面对技术难题,或者被外部条件卡脖子,我们都应该想想老杨那20天的战斗力,冷静、专注、敢于承担、敢于挑战。技术依赖可以解决,心理依赖可以克服,而真正决定命运的,是行动力和能力本身。 信息来源:沈阳工会网——铆焊舞台上的精彩人生——记国家科技进步奖二等奖获得者、沈阳鼓风机集团高级工人技师杨建华