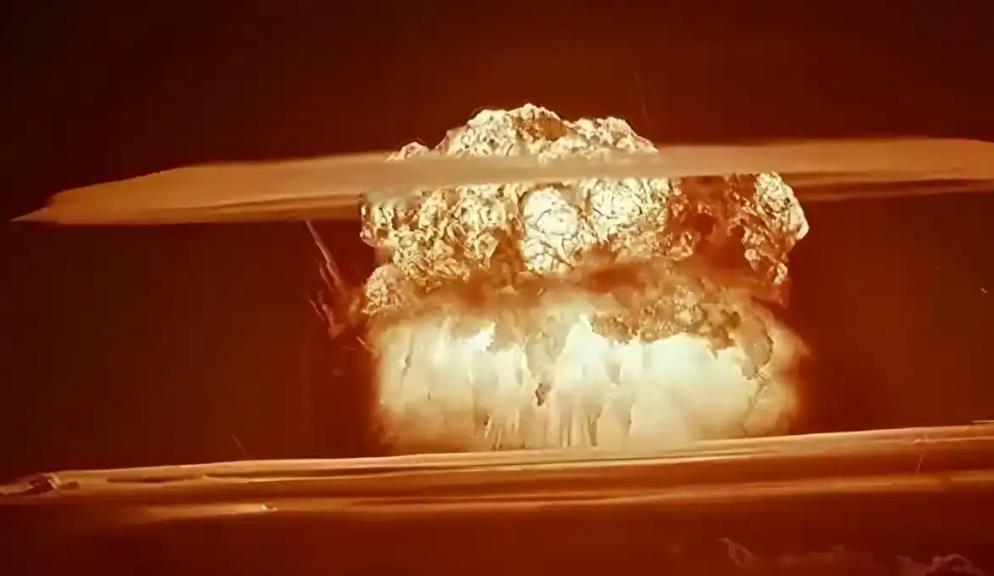

中国引爆非核氢弹对全世界会有什么影响?这么说吧,上午把非核氢弹扔到美国,下午就能在华盛顿种上粮食。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 先说定义和技术本质,你可以把“非核氢弹”想象成一种通过化学手段实现极高温高压冲击的弹药。它的核心是氢基化合物,在爆燃瞬间释放出非常高的温度和冲击压力。 这不是裂变或聚变连锁反应,里面没有放射性裂变产物和核辐射。所以它的杀伤模式主要靠高温、强压和冲击波去摧毁目标,尤其是能有效对付深埋地堡、地下掩体、隧道类目标。 与核武器相比,它没有放射性污染、没有长期环境后果,杀伤力也远远小于常规热核武器或战略核弹头。 再说战术用途和即时影响。军事上它有明确位置,对付地下指挥所、隐藏在岩石中的导弹发射井、海军基地的地下设施、或者恐怖组织藏匿的深处阵地。 这类高温温压弹比普通高爆威力集中、能量传递更深,能在不使用核武器的前提下完成一些过去只有核弹能做到的“深穿摧毁”任务。 心理层面的影响很大,一枚能宣称“可以穿透你藏起来的地下堡垒”的武器,远比实际破坏数字更能震慑对手。 于是它的战术价值混着政治工具属性一起发挥,公开试爆或展示一次,敌方军事部署和民众心理都会受到影响。 围绕这些用途,国际反应不会慢。第一类反应是军事部署调整。亚太国家、北约体系内的成员会重新评估自己的防御与地下设施脆弱点。 如果这种武器被证实有效,会推动更多国家加固地下掩体、分散部署关键设施、提升对深层打击的侦察和预警能力。 第二类反应是常规军备竞赛的再起。大家会把研发重点从单纯追求常规精确制导,扩展到对抗这类“深穿-高温”武器的被动防护和对等反制。 第三类是战术与法律层面的争论,有国家会把它视为“可接受的非常规工具”,另一些国家会把它视为“越过传统红线”的新危险,从而推动国际规范或禁用讨论。这些讨论一旦上升为多边条约或国内立法,会改变武器开发与使用的门槛。 核武器带来的长期放射性、政治震荡和战略不对称是不可逆的。非核氢弹没有放射性污损,也不会导致全球性的政治孤立,至少短期内不像核武那样能把一个国家推入全面制裁并长期被孤立。 但它有一个独特问题,门槛比核武低。研发、生产和使用成本都更易被接受。门槛低意味着扩散风险更大,尤其是在地区冲突频繁的地方。 如果一个国家率先实战或高调展示,邻国更可能选择快速跟进而不是坐等被动受制。这种可复制性会把威慑变成恶性循环,短期震慑和长期不稳定会并存。 经济层面和民用技术的反向流动也是关键。你提到的氢基材料并非只是军事专利,很多氢化合物在储氢、工业催化、材料科学里都有应用价值。 氢化镁类材料在储存和释放氢气、作为轻质储能介质上有研究意义。换句话说,军事投入不一定只产生毁伤技术,也可能推动相关民用技术的进步。 一个明显的路径是,军事研究推动材料配方优化、提高氢储密度、改进安全释放机制;这些进步可以转向民用,帮助储氢系统更安全高效,从而利好清洁能源、燃料电池、以及大规模储能场景。 民用储氢强调长期安全、可重复装卸、稳定释放,不会也不能直接拿军事冲击装置的爆燃特性用到民用场景。 技术路径会有借鉴,但应用目标完全不同。因此民用社会收益是可能的,但需要严格管控技术转移和安全评估,防止敏感技术被滥用。 再看地缘政治的更大图景。第一,亚太会变得更敏感。任何能强化“先制深穿打击”的武器,都会被邻国理解为改变战场规则的信号,导致区域内对地下设施、海军基地、战略后勤的重构。 第二,全球军事外交会发生细微变化:盟友之间的情报共享、联合实训、技术管控会加强,因为单个国家一旦独自拥有显著战术优势,盟友关系和分担责任都会被重新谈判。 第三,国际法和舆论场会被拉入新的争论,一方面强调不扩大常规冲突的破坏面,另一方面强调阻止新型武器引发不受控扩散。短时间里,很难有统一国际回应,更多是各国根据自身利益采取现实主义策略。 最后把视角放回到普通人能感知的层面。城市和普通民众不会像面对核武那样出现长期恐慌,也不会收到辐射威胁的长期影响。 但如果这种武器被实际用于对地面目标,短期的破坏、人员伤亡、基础设施断裂仍然真实存在。 心理影响会体现在军事家和政治家层面,决策者会更频繁地问“我们的防护够不够”“我们的战略资产能不能被深穿摧毁”。这比民众的担忧更直接、更先动。 上午把这种武器扔到某地,下午政治地图可能会动,军事部署会变,市场会有反应,但世界不会因此成为核后的废土。 要警惕的是那种看起来“可控”的新武器,把常态化的战争风险慢慢磨平为日常选项——那才是真正危险的事情。