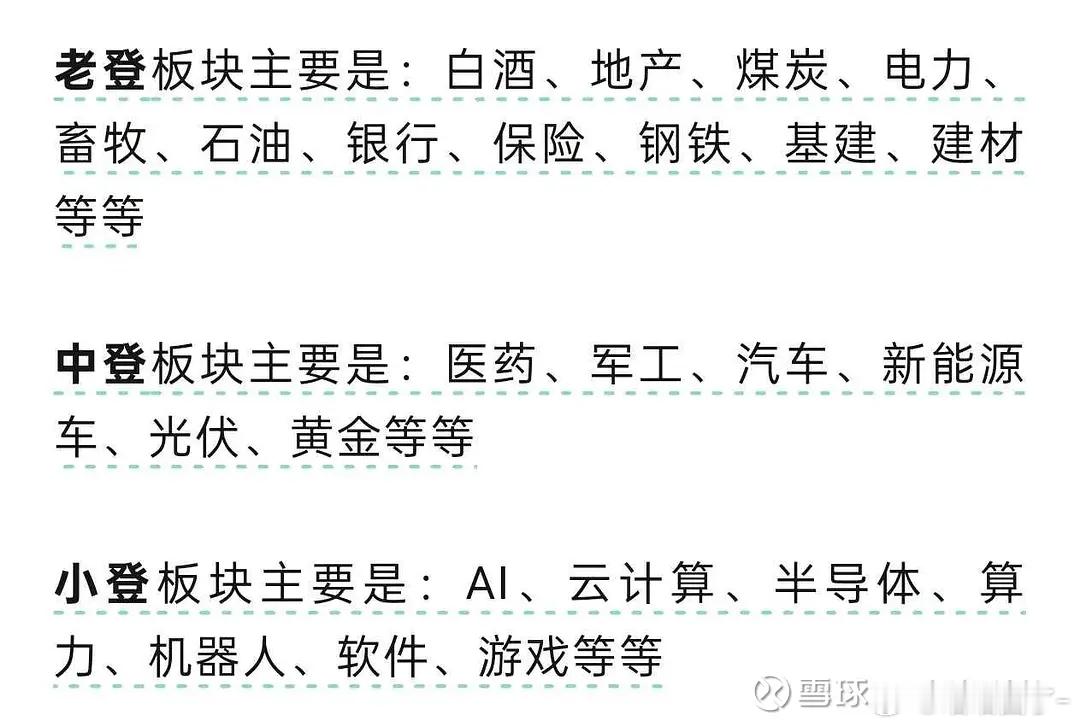

“中国人谁家没有50万!平均家庭资产都300万。”2022年,中国经济学家陈浩,直言不讳的表示:中国人没那么穷,有几个人没有50万? 财经领域的专家陈浩在镜头前笑着说:“国内家庭平均总资产300万很正常,现在谁家没个50万现金呢?” 这话一出来,不少人都愣了,自己兜里的钱跟专家说的咋差这么多?有人调侃,“陈专家说这话,是不是老婆藏了50万没告诉我,不然我咋人到中年还得拼命干?” 还有人更直接,“这是把我开除国籍了吧,原来我连‘正常家庭’的边都没摸着?”调侃归调侃,大家心里其实都有数,这话跟真实日子对不上。 官方数据早把这话戳破了,中国证券登记结算公司统计过,A股里的个人投资者,资产在50万以上的还不到7%。 倒是1万以下的占了23%,1到10万的占了48%,跟陈浩说的“10万以下小散户才10%”差得不是一星半点。 央行之前也做过城镇居民家庭资产调查,说户均总资产有317.9万,可这里面近七成是房子,而且家家还背着债,平均下来每户负债51.2万,其中大部分是房贷。 说白了,那300万资产里,不少是银行的钱,真能拿出来的现金,哪有50万? 更别说农村家庭的情况,压根没算在这个“平均”里,要是算上,这个“300万”“50万”的数更站不住脚。 陈浩是做证券分析的,算数据的时候只盯着股票投资者,没想着还有好多人不炒股,更没算上农村老乡和背着房贷的家庭,等于拿个小圈子的情况当全国的样子。 而且他把“家庭总资产”和“现金”弄混了,以为家里有套房就算有几百万资产,就该有50万现金。 却忘了老百姓还得还房贷、给孩子交学费、给老人看病,这些钱扣下来,能剩下的真没多少。 他的身份是投资公司的首席策略师,难免会从证券行业的角度看问题,想让大家觉得市场里都是合格投资者,可这跟普通人家的真实日子,根本对不上。 其实陈浩这话不是孤例,最近几年不少专家都出过类似的“胡话”。 有个叫林采宜的专家说“花钱是最好的爱国方式,把钱花光才算为国争光”,还说“油价上涨对老百姓没影响”,可老百姓开车、做饭都要油,油价涨一分钱都得算计,哪能没影响? 还有王福重,说“中医是扯淡,不能治病”,又说“农民别用收割机割麦,会污染环境”,他不想想,多少人靠中医缓解了病痛,农民不用收割机,靠手割麦子得熬多少夜、累多少天? 樊纲说“中国房地产没泡沫”,理由是房价年涨1%,居民收入涨6%,可他没说大城市的房价涨得多凶,也没说好多人的收入根本没涨到6%,普通家庭想买套房有多难。 管清友让年轻人“别花2小时通勤,不如在公司附近租房”,他咋不想想,公司附近的房租有多贵,年轻人那点工资够不够付房租,剩下的钱还能不能吃饭? 宋清辉更离谱,说“中国人太闲了,假期该减半”,他怕是忘了好多人平时加班就够多了,就盼着假期歇口气,哪来的“太闲”? 这些话听多了,老百姓对专家的信任早就没剩多少了。 好多专家坐在办公室里看数据、做模型,从来没真正去基层走走,不知道老百姓上班要挤多久地铁,不知道农民种地有多辛苦,不知道年轻人还房贷有多难,说出来的话自然飘在天上,落不了地。 更让人不舒服的是,有些专家根本不顾弱势群体的感受,把农民卖地当“变富”的办法,把年轻人加班当“不闲”的证据,完全没考虑这些人以后的日子咋过。 一次两次说跑偏还行,次数多了,大家自然就不信了,甚至还会说“建议专家别建议了”,这话听着是调侃,其实是老百姓攒了好久的失望。 专家不是不能说话,关键是得站在老百姓的角度说实在话。 要想知道老百姓有多少钱、日子过得咋样,别光在办公室里算数据,多去社区里跟大爷大妈聊聊天,多去农村看看老乡的地,多跟年轻人聊聊他们的工作和房贷。 说话的时候也得有点敬畏心,知道自己的话会影响大家的想法,别动不动就说些脱离实际的话,更别拿弱势群体的困境当“话题”。 经济学研究者可以不为老百姓说话,但不能损害弱势群体的利益,不能挑战大家的常识。 专家的价值,不是用数据吓唬人,也不是用“专业”包装空话,而是用自己的知识帮老百姓看清现实,解决点实际问题。 真正的专家,不该是站在云端说漂亮话的人,该是蹲在地上听老百姓说话的人;不该是用数据掩盖现实的人,该是用专业戳破问题的人。