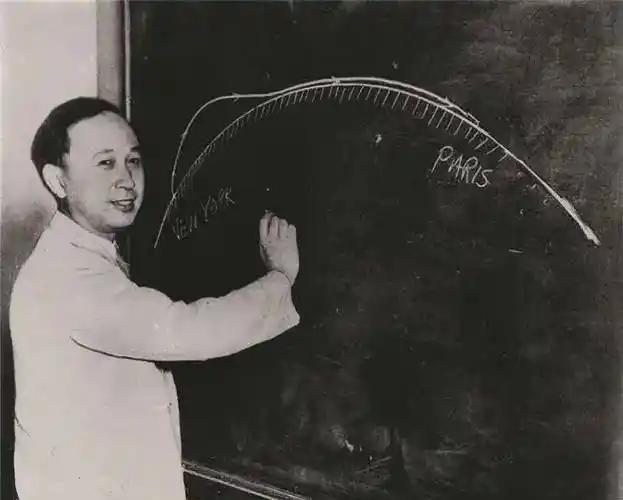

天才为什么不适合当老师?来看看钱学森和袁隆平等天才和学生们的故事,就自然有答案了。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 很多人觉得,大科学家、大天才当老师,学生一定有福气。可真相往往相反,天才越厉害,反而越难成为好老师。钱学森、袁隆平、束星北这些不世出的科学巨匠,带学生时都遇到过“神仙难下凡”的尴尬,有些故事,简直让人哭笑不得。 钱学森当年回国以后,国家自然希望他能带出一批顶级人才。可在课堂上,他那套思维方式,学生们压根跟不上。 有一次他讲流体力学,从一个假设推导到最后的结论,三两下写满黑板,转身一看,底下的学生一脸懵,连中间的符号都没认全。 钱学森自己很纳闷:这么简单的推导,为什么大家这么慢?其实他忘了,自己八岁就学完小学课本,十八岁进大学时,初高中的知识早烂熟于心。他的“简单”,对普通学生来说,往往是“天书”。 还有一次,他专门给研究生布置航天器轨道优化的课题,本以为一周搞定没难度,结果学生们连夜翻书查资料,硬是拖到最后才交上来。 钱学森只觉得学生“太慢太笨”,可实际上,这些学生后来都成了中国航天的中坚力量。天才就是这样,他的理解速度、知识积累和直觉,普通人根本没法比。 袁隆平也有类似的苦恼。大家都知道他是杂交水稻之父,在田里简直是“活字典”,可一到教室,节奏就乱了。 学生问他,“怎么一眼看出母本好坏?”袁隆平只能笑着说“看多了就明白了”,但要他总结出一套可量化、可复用的方法,他自己也说不上来。 袁隆平做科研靠的是几十年积累的经验和直觉,这种东西根本没法拆解成标准公式让每个人都“照本宣科”学会。 有一次在访谈里,主持人问他:“有没有学生能完全继承您的本事?”袁隆平顿时有点不好意思,直挠头,只能说“说不清、说不清”,其实心里明白,这种靠天赋和经验磨出来的本事,哪有那么容易传下去。 说到民国时期著名物理学家束星北,他的经历更是“天才式教学灾难”的典型。束星北才思敏捷,和爱因斯坦讨论起相对论也是侃侃而谈。 可一进教室,他讲课全靠兴之所至,今天量子力学,明天电动力学,黑板上密密麻麻写的公式,连助教都看不懂。 学生一问“为什么这步这么推”,他就反问“不是很显然吗”?日子久了,班里愿意听他课的人越来越少,最后学校只好让他专心搞科研。离开课堂后,束星北果然如鱼得水,科研成果接连不断。 这些故事说明了一个残酷现实:天才和普通人之间,最大的障碍不是知识本身,而是理解世界的方式。 天才们的成长轨迹完全不同于常人,很多知识对他们来说是信手拈来、顺理成章的东西,可对大多数学生来说,却需要一步步反复思考、慢慢积累。 天才往往没法理解“为什么你们会卡在这里”,更难把自己的经验转化为他人能够领会的方法和路径。 有的天才适合独自在实验室里和世界较劲,他们可以和“难题”对话,却很难和一群水平参差的学生沟通。搞科研是解谜,讲课却是解心结。天才们能冲到山顶,却难体会普通人一步步攀登的艰难。 其实,这也是教育的悖论:顶级天赋带来的视野和速度,反而成了教学时的“隔膜”。会做题的不一定会教题,能解难题的,也未必能带人解难题。天才的世界,和普通人的世界,真的不是一条路。 你们怎么看呢?