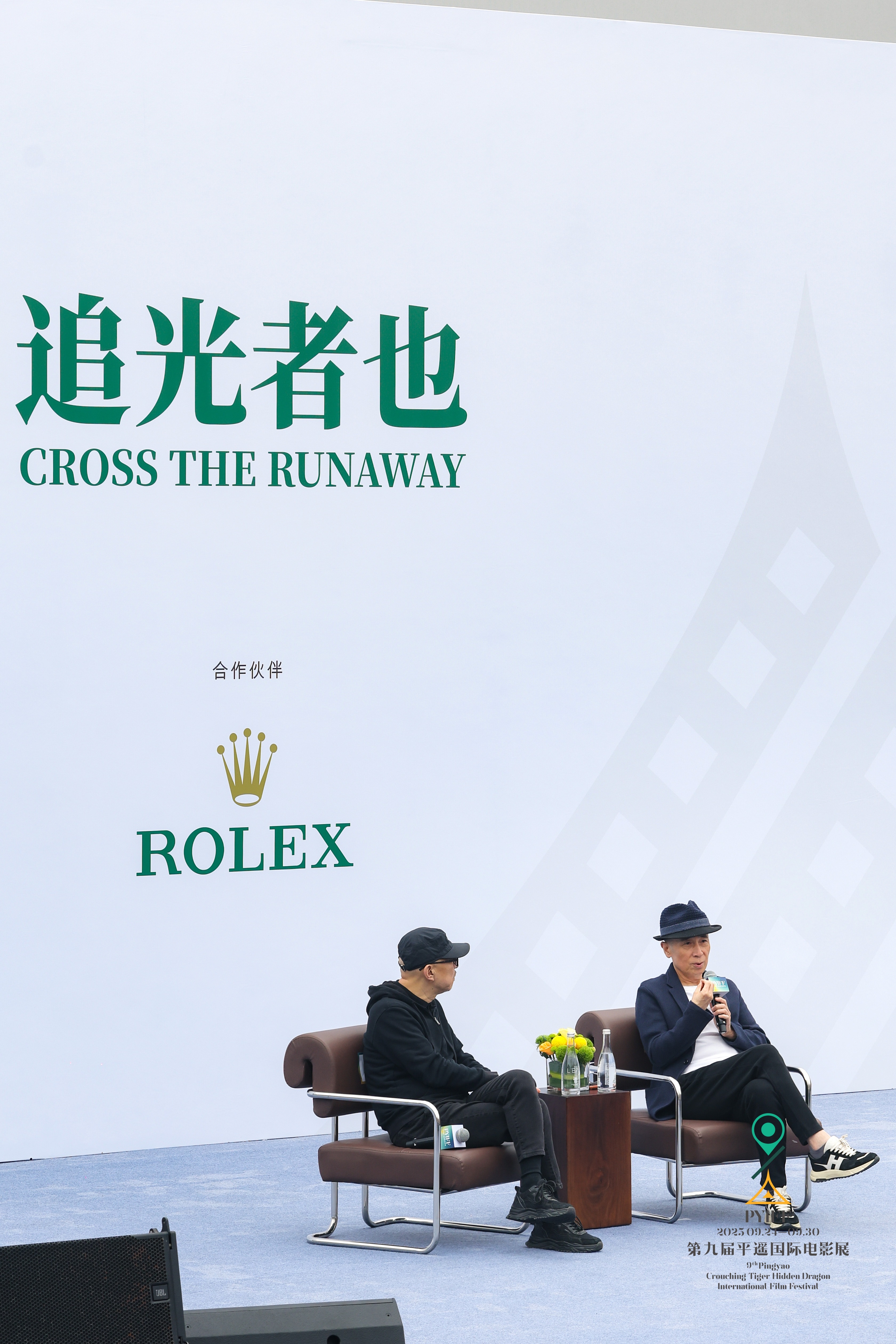

平遥国际电影展曹保平在大师班『追光者也』上,谈到了和自己合作过的三位演员的表演:王砚辉(《光荣的愤怒》)、周迅(《李米的猜想》)、张译(《追凶者也》)。

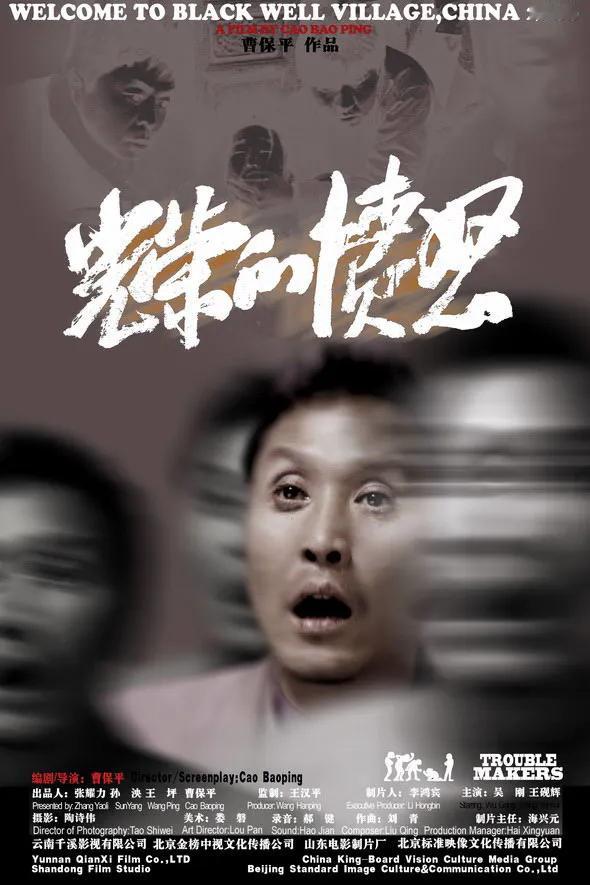

「先说王砚辉,《光荣的愤怒》严格意义上是我的第一部长片,极度现实主义。当时我想拍成一个表演形态上没有痕迹,尽量会是类纪录片的状态,但是它的情节又是高强度的,剧情非常紧张,24小时之内发生的一个要革命的故事。第一时间我就知道这个是素人演员完不成的,你必须得找专业的演员,让专业的演员回到素人的状态,我等于给自己提出了一个悖论。当时先在北京选了一些演员,因为要用云南方言拍,说那我又去云南找一找看,当时在云南省话剧团找了一批演员,都非常优秀,包含王砚辉。

那是他第一次接触电影,他完全不相信一个北京来的导演会要找一个云南当地的演员去演一个男主,对他来说很意外。但其实当时我试戏试了一半,就确定用他了。

《光荣的愤怒》拍的时候,几乎每天晚上把第二天的重场戏在住的酒店里排练一遍。排练是很好的事,永远不会经过N次排练到了现场没有状态没有热情了,我觉得只有更好,而不会说是不好。因为我发现很多时候,演员怎么样在一场戏里能让他们咬合在一起,其实都是需要一次次的过程。正因为有这个磨合,王砚辉在拍《烈日灼心》后面那场戏的时候,一下午拍了三条就完成了,演了三种不同的方式我觉得就可以了。

第二个是周迅。因为当时拍《李米的猜想》时候,她之前停了一两年休息没有拍戏,演了李米后,她之后角色的表演,以及她自己的状态都很好。在拍「李米」之前,周迅是没演过强剧情片的。

因为这是一部纯粹的剧情片,大家看过剧本会知道对人物内心情绪需求的强度,我觉得不存在沟通的问题,本子呈现在那,她也认可,我也很清楚,只是一个榨取的问题,如此高强度的一个强情节的片子需要的浓烈的情绪是不是能够准确的释放出来。

我们拍最后在天桥上走的一个长镜头的时候,可能会把她逼的挺厉害的。那场戏我们第一次拍的时候,她的状态是最好的,但那天因为技术上出了一些意外,那一条就没法用,当天也没法再拍了。后面我们第二次、第三次拍都没有拍到,直到第四次拍的时候才拍到了。有时候演员知道导演想要什么,但是不是你每时每刻都能达到想要的东西,即便有天赋的,能准确表演的演员,有时候也会有这样的难度。表演有时候是一个情绪的化学反应,很难说你想有它立刻就有。

关于周迅还有另外一个例子。每一个演员拿到剧本以后,都会知道我演的人物哪些会是重场戏,这个东西没准一开始就会对你造成负向作用力的负担。你一直想,一直琢磨,拍的时候会用力过猛。我特别满意她最后那一场看着邓超留下的所有录像的戏,当时我们拍了两条,因为我知道这场戏对她很重要,所以没有交流,第一条就让她去演,演的情绪那个崩,哭得稀里哗啦的,情节特别浓烈,我感觉劲儿使大了。我的确需要这么大劲,但是要控制在里面,不需要外放这么多出来。第二条,她所有情感上痛的东西就全在里面了,外面是在控制,而不是在表演,不是在释放,我觉得她的那种控制比第一条的释放要高级非常多。

我觉得好的演员就是这样,导演的功能是选择,需要站在一个客观冷静的角度告诉演员多了还是少了,其他的都交给演员自己。不需要告诉她怎么演,因为剧本已经全都告诉你了,不需要我再告诉你,剩下的就是你在旁边控制他,一起去选择对的结果。

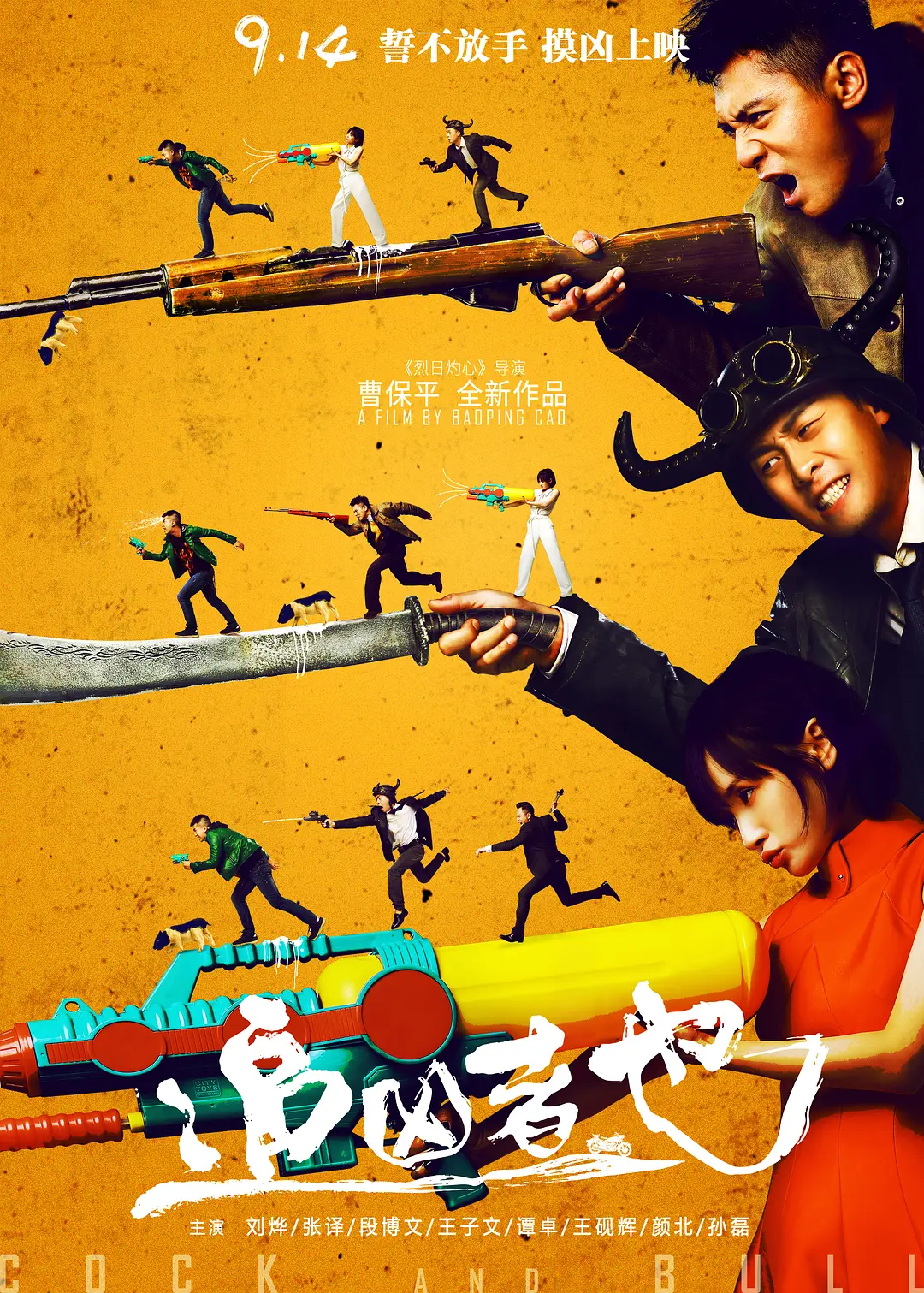

《追凶者也》我的另外一种试验。当时选演员的时候,我就觉得张译具备这方面的天赋和条件。当时我们俩在那个事上一直在争执,他一直觉得是不是过了,我一直跟他说过一点,再过一点。因为我当时拍的时候就想让他离现实主义稍微远一点点,虽然它还是现实主义的逻辑和基底,但是表演上需要五星杀手身上有点漫画感的色彩。因为之前一直都是比较严肃正经的现实主义表演的东西,所以他就一直会觉得是不是过了,但我其实觉得恰恰是需要那么一点过,才能完成我想要的杀手的样子。

选张译我们肯定是选对了,怎么用是另外一回事。我在《追凶者也》里那样用他,拍《蛮荒禁地》又换了一种方式用他,其中和易烊千玺的一段,方向性可能会走的更远,将来大家会看到,我觉得非常非常不一样。」