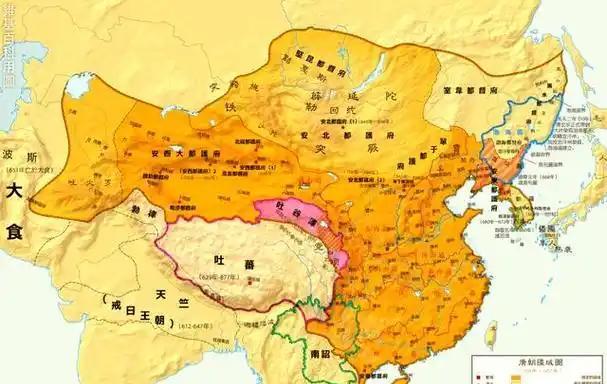

想想1931年的秋天就很明显,短短几个月,日本关东军就把东北三省占了下来,几乎没遇到像样的阻力。 对于日本来说,这不光是一场胜利,更是向他们证明,中国已经没有让他们畏惧的力量了,这一幕其实不是突然发生,而是长久历史惯性的延续。 把时间往前推四十年,1894年的甲午战争,就是个典型例子,那时北洋水师原本是清廷的水上支柱,可没想到在黄海和旅顺口被打得稀里哗啦。 战争结果,中国赔了两亿多白银,割了地,而这笔钱却成了日本造船和发展军工的养料。 中国这边却没有大规模重建海防,朝廷还沉浸在自我安稳的小算盘里,甲午一败,日本尝到了甜头,中国却彻底失去了威慑力。 再往前翻,明朝同样上演过这样的剧本,16世纪丰臣秀吉妄想穿朝鲜打进中原,明军硬是砸下无数人力物力才把日军拖垮。 可等战争结束,明廷竟然选择和解,还恢复了部分贸易往来,日本虽吃了亏,却没有伤到根子,几年后沿海又被倭寇折腾得不安生。 而在唐朝,其实也有一个关键时刻,公元七世纪,唐朝与新罗联军在白江口把日本舰队几乎打没了。 照理说,这本是个把对方彻底打趴下的机会,但唐朝没有乘胜追击,反而开放胸怀,继续允许日本派遣遣唐使,反倒帮他们学到大把制度与文化。 于是日本不但挺了过来,还靠这些积累逐渐增强国力。 把这些段落连起来,就能看到一个很清晰的模式,中国常常靠一时的胜利来震慑日本,却没有下狠手改变长远格局,而日本哪怕战败,也能保存元气,很快卷土重来。 这种差异,久而久之,就让两国实力关系产生错位,中国停留在“眼前解决”,日本却总想着“下一步突破”。 这其实跟心态也密切相关,唐朝的自信、明朝的不愿远征、清朝的“天朝心态”,以及民国的“先安内”,都透露出同样的想法:只要自己表现大度,不逼人太紧,就能换来天下太平。 然而事实往往相反,在日本眼里,这些“宽容”不过是软弱的另一种说法。 最后到了二十世纪,这股惯性酿成了悲剧,从九一八的撤退,到南京的屠城,日本已经完全习惯于把中国的妥协当成纵容,忍让换来的却是更狠的侵略。 所以历史带给我们的教训是:赢了一场仗远远不够,如果没有制度性的压制和长远的策略,一次次胜利到头来只是烟花一瞬,敌人的野心却会越烧越旺。 真正的安全,不是靠偶然的胜仗,而是靠能锁住对手几十年的根本性手段。 否则“宽容”就只会变成下一场灾难的伏笔。 【信息来源:澎湃新闻--东亚视域下的日本史与中日关系史】