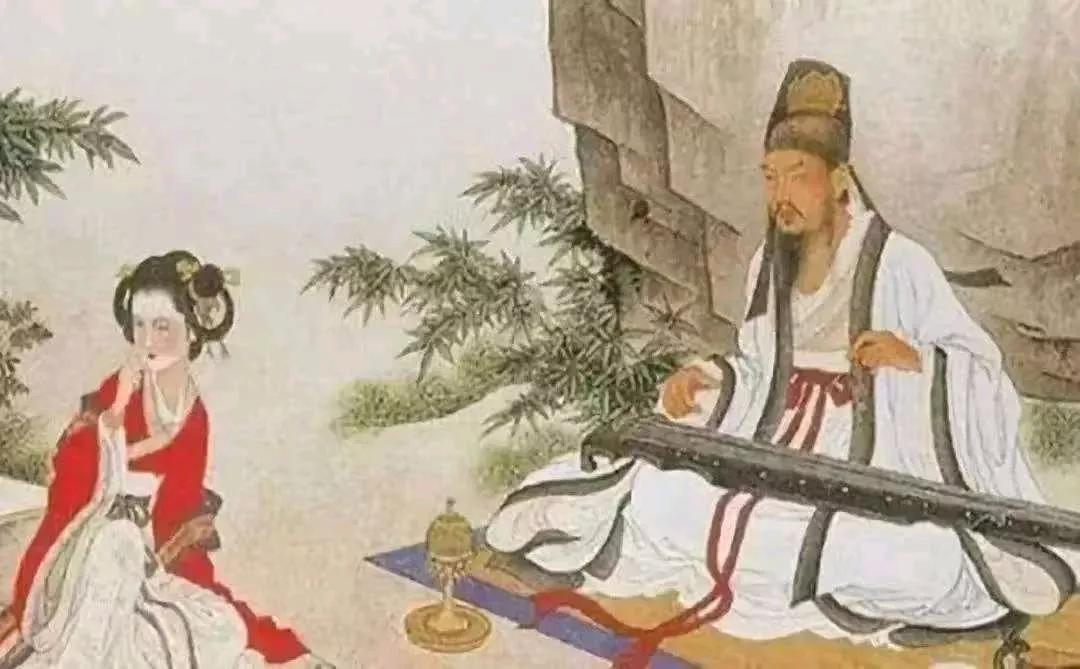

清朝同治年间的一天,安徽富甲一方的韩员外多喝了两杯,在丫鬟月梅给他倒酒时,见其艳若桃花,就一把揽住了她。 同治六年,皖北的韩府书房里,刚从安庆谈完茶叶生意的韩员外,怀里抱着两坛温热的汾酒,脚步踉跄地撞开房门。 突然,迎面撞上捧着茶点的丫鬟月梅。 韩员外酒劲上头,脑子一热,伸手就将人揽进了怀里。 韩员外是庐州府有名的茶商。 从绩溪山坳里挑着茶担起步,三十年间在江淮两岸开了七家茶庄,家资巨万。 可惜命里缺子。 前两房太太先后去世,第三房生的女儿韩氏,嫁给了城西秦家的独子秦启。 秦启嘴甜会来事,韩员外起初把他当儿子待,可看着女儿女婿把家里的银钱、茶庄账册管得死死的,心里总也觉得不得劲儿。 没有亲儿子,这家业,终究是别人的。 那晚之后,月梅的月事迟迟没来。 她躲在偏房里哭,被韩夫人身边的嬷嬷撞见,消息很快传到正房。 韩夫人拍着桌子骂“狐媚子”,可对着韩员外,又只能掉眼泪。 韩员外倒是冷静,把月梅挪到了后园的竹影轩,派两个老嬷嬷伺候,对外只说“月梅犯了咳疾,避避风头”。 十个月后,竹影轩传来婴儿的啼哭。 韩员外穿着新做的缎面马褂,颤抖着抱起孩子,是个白胖小子。 他立刻让人摆了三天三夜的满月酒,邀请庐州府的商界同仁、地方士绅。 秦启抱着孩子逗弄,嘴里说着“侄儿长得像爹”。 可转头就对韩夫人使了个眼色。 承业长到十八岁那年,韩员外的身体突然垮了。 他躺在床上,拉着韩夫人的手说:“我怕是不行了,承业的婚事要办,家产要分。” 韩夫人哭着去叫秦启。 秦启坐在床边,握着韩员外的手:“爹,您放心,有我和姐姐在,承业不会受委屈。” 没过几天,韩员外让人把老族长、镇上的郭秀才请到家里,又把秦启夫妇和承业叫到跟前。 他从枕头底下掏出一份遗嘱:“不得与我出嫁之女招赘之婿并论全与幼子无干女婿之事悉遵前约。” 秦启凑上去看:“爹,您这是说,家产都给我和姐姐?” 韩员外点了点头,挥挥手让他们退下。 三天后,韩员外走了,临终前攥着韩夫人的手,反复说:“照顾好承业。” 秦启夫妇表面上给承业请了先生,教他读四书五经,可暗地里把韩家的茶庄、田产都划到了自己名下。 承业二十岁那年,去扬州收茶款,回来时发现账本不对。 原本该有一千两的利润,账本上只写了三百两。 他去找秦启,秦启把账本摔在他面前:“你个丫鬟生的,懂什么生意?要不是爹可怜你,你现在还在后园挑水呢!” 承业攥着账本,但他想起母亲藏在衣柜里的另一份遗嘱,那是韩员外临终前偷偷交给她的。 他翻出遗嘱,骑马去了灵璧县,找到安徽灵璧县的前任知县郭继泰。 郭继泰当年因为弹劾安徽巡抚被罢官,回到老家开了间私塾,远近的人都知道他“断案如神,能从字缝里抠真相”。 承业把事情一说,郭继泰戴上老花镜,接过两份遗嘱逐字对比。 “你们看,真遗嘱写的是幼子和出嫁的女儿、女婿不能相提并论,家产全给幼子。后面的‘无干女婿之事,悉遵前约’,是指女婿要遵守之前照顾幼子的约定,不是说家产归他!” 他又拿起秦启的抄本:“秦启把‘并论全与幼子’改成了‘并论全与’,漏了‘幼子’两个字,分明是伪造的!” 秦启脸都绿了,瘫在地上直喊冤。 郭继泰拍了惊堂木:“伪造遗嘱,按律当杖五十,革除家产!” 这场官司赢了,韩承业拿回了属于自家的茶庄、田产。 他把竹影轩重新修缮,在父亲的牌位前摆上当年的汾酒。 后来,庐州府的人说起这件事,都说“韩员外用遗嘱藏了个局,郭知县用笔墨破了局”。 其实最让人感慨的,是那个秋夜的意外。 一个月色下的冲动,差点让一个家族陷入混乱。 而一份藏着“密码”的遗嘱,加上一个清醒的断案人,终于把错位的人生拉回了正轨。 韩承业后来常说:“父亲没给我留下万贯家财,却教会我一件事,人心隔肚皮,万事要留一手。有些保护,不是信不过谁,是要守住该守的底线。” 就像老辈人常说的,“富不过三代”的魔咒,从来不是因为钱,是因为没守住“人”的底线。 韩员外的遗嘱,是对亲生儿子的疼惜,郭继泰的断案,是对正义的坚守。 而这场持续了十年的棋局,最终赢的不是家产,是一个家族的尊严。 后来,韩承业把韩家的茶庄开到了长江以南,生意越做越大。 他每年都会回到竹影轩,给父亲上香,给月梅送些银钱。 有些错,可以原谅,有些债,不能不还。 而那个秋夜的故事,就这样成了庐州府茶余饭后的谈资。 有人说韩员外狡猾,有人说秦启活该,可更多人说:“做人要厚道,做事要留痕,不然,再深的局,也会被真相拆穿。” 这,就是同治六年那个秋夜,留给后人最实在的教训。 主要信源:(《民间故事》)