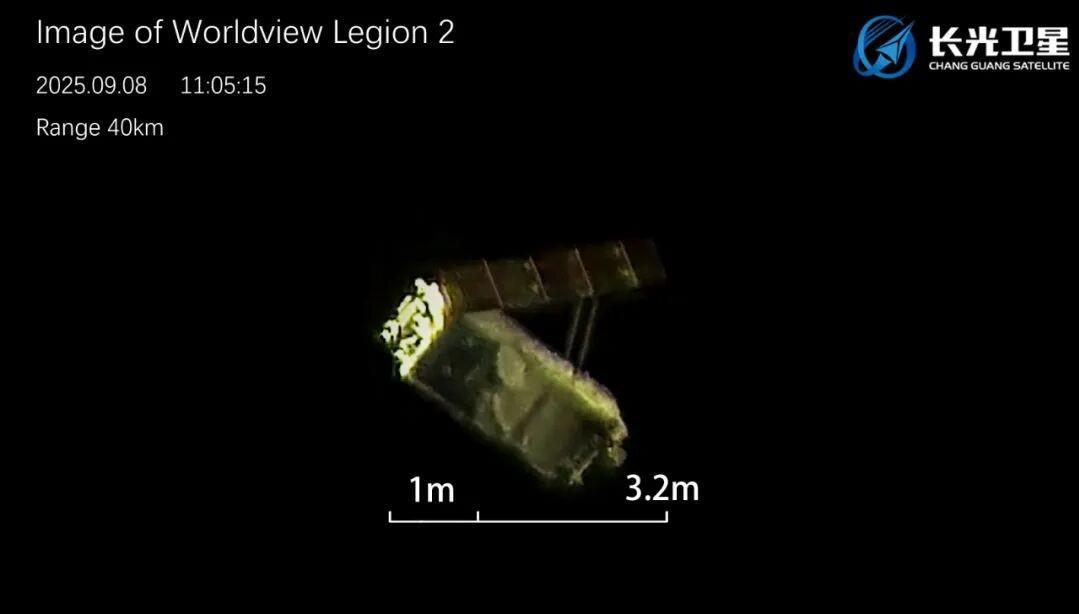

中美最近在太空进行了一次较量,绝对是高手过招,招招致命。美国卫星在太空拍摄实践二十六号卫星,中国反过来用吉林一号拍摄美国卫星。 这事得从两个多月前说起,当时美国 MAXAR 公司放出来一组照片,把咱们的实践二十六号卫星拍得清清楚楚,连卫星上的太阳能板纹路都清晰可见。这可不是随便按下快门的事,他们的WorldView Legion 2卫星,在 29 公里外拍出了 1.9 厘米分辨率的图像,相当于从隔着半个城市却能看清远处行人手里的报纸标题,这技术确实够硬。 这显然不是单纯的技术展示,Maxar作为美国军方核心供应商,其副总裁直言不讳地说这是为美军提供“态势感知”服务,明摆着是商业外壳包装下的军事侦察行动。被盯上的实践二十六号可不是普通卫星,它是中国最先进的低轨光学遥感平台之一,还搭载了全球首个在低轨遥感任务中应用的超高速激光通信系统,能够快速把国土普查、环境监测和灾害预警的信息实时传回地面,战略价值极高。 面对这种近乎“贴脸侦察”的挑衅,中国没有像以往那样选择规避或低调处理,而是在三个月后的9月8日做出了强硬回应。长光卫星公司调度吉林一号卫星星座,对那颗美国WorldView Legion卫星进行了连续四个小时的跟踪拍摄,距离保持在40到55公里之间。公布的照片中,美国卫星3米长的主体结构、展开的太阳能阵列乃至天线结构都清晰可辨。 更值得玩味的是,这次出手的是中国的商业卫星吉林一号。这个星座已经实现亚米级成像精度,计划到2030年部署138颗卫星,将全球重访周期压缩到短短十分钟,展现的不是单点突破,而是体系化能力。美国用商业公司打头阵,中国就用商业星座反制,这种“以眼还眼”的策略等于明确告诉对方:你能监视别人,我们在轨道上同样有眼睛盯着你。 这背后其实是太空态势感知能力的比拼——现在太空中有上万颗卫星和太空碎片在飞,谁能更精准地追踪这些目标,谁就掌握了太空的 "交通指挥权"。美国早就在这方面下了功夫,他们的锁眼系列侦察卫星分辨率能达到 10 厘米,能看清地面上的吉普车;而咱们通过吉林一号这样的商业卫星,正在快速补上这块短板。如今,中美卫星在地球轨道上的 "擦肩而过" 越来越频繁,每一次靠近都可能是一次无声的较量。 此外,这种太空中的“对视”实际上还是一场关于轨道资源和技术话语权的争夺。随着SpaceX的星链计划不断向近地轨道发射数万颗卫星,太空变得越发拥挤。中国也在加速组网,推出了“千帆星座”计划,直接对标星链,准备发射上万颗卫星。轨道资源越来越紧张,谁先占据了位置,谁就能在未来太空竞争中取得优势。 咱们的吉林一号从2015年首飞时的几颗卫星,发展到现在能组成星座反拍美国卫星,这十年间进步确实不小。但实事求是地说,在单星分辨率上和美国还有差距,就像他们拍福建舰能看清舰载机模型,咱们几年前拍美国航母还有点模糊。不过咱们的优势在于快速迭代,卫星越造越小、成本越来越低,发射也越来越频繁,这种 "蜂群战术" 在应对太空复杂环境时反而更灵活。 这次事件也揭示了未来太空博弈的新形态:商业与军事交织的混合战。企业出面,政府背书,虽然不违反《外层空间条约》,但威慑力一点不减。这种“相互透明”的态势既可能形成战略平衡,避免贸然采取危险行动,也可能因为缺乏有效沟通机制而增加误判风险。 从更宏观的视角看,这场太空较量反映了中美航天战略的激烈碰撞。当美国的“阿尔忒弥斯”登月计划因技术故障和资金短缺屡次延期时,中国的嫦娥系列已经实现了月球背面采样,天宫空间站也成为国际合作的新平台。这种此消彼长之势让美国感到焦虑,甚至在今年9月宣布禁止中国公民参与美国航天项目,将长光卫星列入“关注名单”。 按理说,太空不应成为任何国家的私家战场,而是人类共同的领域。这次中美卫星互拍事件虽然没有实质性的干扰,但比任何一次都更清晰地表明:真正的较量已经从地面延伸到头顶的星空,而且越来越近,越来越真实。 未来十年,轨道上的这种“狭路相逢”可能会越来越频繁,互相成像或许会成为太空新常态,而谁的预测更准、指向更稳、星座更密,谁就能掌握主动权。