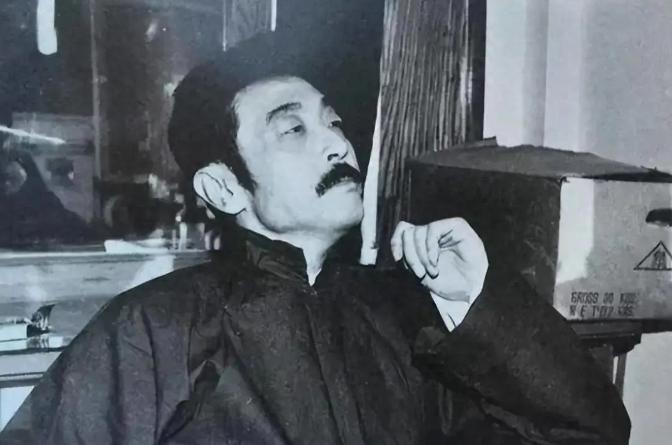

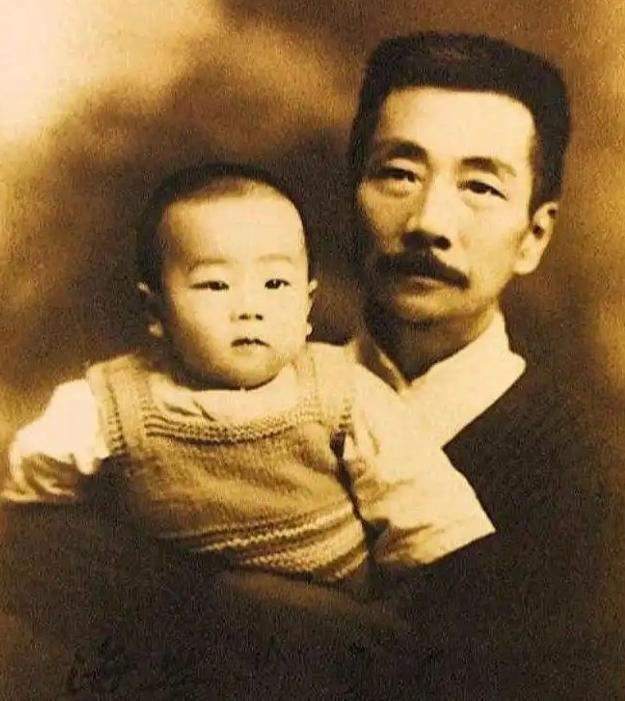

鲁迅为什么骨头硬?因为他是真有钱!鲁迅工资之高,是你难以想象的,1912年鲁迅进教育部,月薪60大洋,那时候北京房租平均每月1大洋,一碗阳春面才几分钱! 1924 年北京阜成门内,鲁迅正蹲在四合院的书房里整理新到的拓片,阳光透过窗棂落在满架的书籍上,连空气中都飘着墨香。 他随手拿起一本刚买下的古籍,扉页上贴着写有价格的纸条,这是他多年的习惯,每本书的花费都会详细记录在日记里。 这座他花了近千大洋买下的四合院,不仅是居住的场所,更是他精神世界的 “避风港”。 而能支撑这样的生活,源于他远超当时普通文人的收入水平,这份 “富足”,既让他不必为生计低头,更让他能毫无顾忌地为民族呐喊。 1912 年,鲁迅刚到教育部任职时,月薪便有 60 块大洋。彼时的北京,一块大洋能租下四合院的一间房,几分钱就能买一碗阳春面,60 块大洋足以让一个五口之家过上体面生活。 但鲁迅的收入并未止步于此:1913 年,他的月薪涨到 220 块大洋。 要知道,当时北洋工厂的工人月薪仅 2 块大洋,小学教师月薪也不过 15 块,鲁迅的工资相当于普通工人的 100 倍,这份收入在当时的文人中堪称 “顶流”。 除了教育部的高薪,鲁迅的 “第二收入” 更令人瞩目。作为当时的头部作家,他的稿费标准高达千字 5 到 15 块大洋,一篇千字杂文的收入,抵得上普通人家三个月的口粮。 1921 年《阿 Q 正传》在《晨报副刊》连载,仅这一篇作品的稿费,就够他在北京买半间房。 而书籍版税更是稳定的 “长期饭票”:《呐喊》自 1923 年出版后,一版再版,到 1936 年鲁迅去世时,累计印数超过 10 万册,按当时 10% 的版税率计算,仅这一本书就为他带来数千大洋的收入。 1924 年成为鲁迅收入的 “分水岭”,这一年,他的稿费、版税等业余收入首次超过教育部工资,标志着他彻底摆脱 “体制依赖”,实现了靠写作养活自己的目标。 此后,他的收入更是稳步增长:1926 年在厦门大学任研究教授,月薪 400 块大洋;1927 年在中山大学任教务主任兼中文系主任,月薪 500 块大洋; 即便 1927 年后放弃教职,靠蔡元培推荐的 “大学院特约撰述员” 身份,每月也有 300 块大洋收入,且四年从未拖欠。 加上演讲费、专栏稿费,他的月收入常稳定在 500 块大洋以上,妥妥的社会高收入群体。 有了充足的收入,鲁迅的生活既 “讲究” 又 “随性”。1924 年,他花 800 到 1000 块大洋买下北京阜成门的四合院(今鲁迅博物馆),院子里有正房、厢房,还专门辟出书房和藏书室; 1927 年搬到上海后,他租住的北四川路公寓是三层小楼,雇有女佣和车夫,每月房租就要 45 块大洋。他更是个 “书痴”; 从 1912 年到 1936 年,二十多年间累计买了近万册书和数千件拓片,每年书账支出占总收入的九分之一; 1926 年他在厦门时,仅三个月就买了 200 多本书,花费 140 多块大洋,相当于普通工人半年的工资。 但鲁迅的 “富足” 从不是为了奢靡。1919 年,他花 3500 大洋买下八道湾四合院,自己没住多久,就把母亲和周作人一家接来,自己则搬到西三条胡同的小院子; 青年作家萧红、萧军初到上海时,连房租都交不起,鲁迅不仅请他们吃饭,还每月接济 20 大洋,帮他们站稳脚跟; 而他常穿着打补丁的旧长衫,抽最便宜的 “红锡包” 香烟,朋友遇到困难,他从不吝啬:萧红、萧军初到上海时身无分文,鲁迅不仅为他们安排住处,还每月接济生活费,帮他们出版作品; 饮食上,他虽偏爱绍兴菜和广帮菜,常吃黄花鱼、螃蟹,但更多时候是请朋友吃饭。 据《鲁迅日记》记载,1932 年他仅在上海就请朋友吃饭 50 多次,花费近千块大洋,而自己在家吃饭,不过是鱼粥、小黄鱼等简单菜肴。 更难得的是,鲁迅从不用收入换取 “妥协”。1915 年袁世凯称帝,教育部要求员工写 “贺文”,鲁迅装病拒绝,即便被扣三个月工资也毫不在意; 1925 年北京女子师范大学事件中,校长杨荫榆要他修改教材迎合当局,他当即辞职,放弃每月 300 块大洋的高薪。 1936 年鲁迅去世时,留下了 4 万大洋存款、两处房产、近万册藏书,还有价值 2 万大洋的字画古董,折算成现在的购买力,少说也有几千万。 但他的 “富”,从不是数字的堆砌,他把钱变成了扶持后辈的阶梯,变成了保护文化的盾牌,变成了笔下那些刺穿时代的文字。 如今再看鲁迅,我们不仅要记住他 “横眉冷对千夫指” 的硬骨,也要记得他用财富撑起这份硬骨的智慧与坚守。这种 “精神独立靠经济独立支撑” 的清醒,才是他留给后人最珍贵的财富之一。 信息来源:《鲁迅这辈子究竟挣了多少钱?》澎湃新闻

邓旺斌

南无阿弥陀佛