陈森辉与苏慧玉——解密双沟大曲成为中国名酒背后的爱情配方

1950年,泗洪县以贺全德糟坊为基础,联合涌源、糟坊等私人糟坊成立地方国营双沟酒厂。当时只有20名职工,年产曲酒81吨,粉碎驴推磨、制曲用脚踩、烧锅用土灶、上窖抬大筐、降温扬大锨、存酒用陶坛,生产条件十分落后。

陈森辉

为了提高双沟大曲质量,厂里制定了《双沟大曲质量监督办法》《双沟大曲分项检验制度》,其中感官指标对双沟大曲要求:“色清透明,无沉淀物,无悬浮物”;风味上要求:“芳香浓郁,柔和绵甜,酒味纯正,回香悠久”,以及各项理化指标要求。在大曲酒生产中认真执行影响产品质量的五个不准:①原辅材料不符合标准不准投产;②职工不熟练掌握操作要领不准上岗;③酿酒过程中不准偷工减料和违反工艺纪律;④半成品不合格不准入库贮存;⑤产品检验不合格不准包装出厂。在质量检验方面,立足市场取样,运用气相色谱仪、分光光度计、酸计仪、电导仪、电泳仪、溶解氧测定仪等现代化检测仪器进行检测。为了抓好基础工作,厂里定期召开分析会,分析研究质量问题,一看:看班组、车间酿造原始记录;二找:找影响产品质量的问题或薄弱环节;三分析:分析问题产生的主、客观因素;四改进:提出改进措施的工作方法。按照 PDCA 循环不断改进和提高产品质量,在全厂形成工人对班组、班组对车间、车间对质量部,质量部对厂长、厂长对消费者的五级负责制。强调做好自检、互检、专检工作,结合产品质量问题,每年召开1~2次意见征询会,进行市场调查,访问客户,收集各地对双沟大曲质量及包装装璜的意见,以便及时改进。双沟酒厂全面推行质量管理体系,坚持质量第一,视质量为生命。他们发掘和吸收了数百年大曲酒酿造工艺的精华,并揉进现代科学技术。酿造的双沟大曲酒,选用优质红高粱为主要原料,稻壳作辅料,并以品质优良的小麦、大麦、豌豆等制成的高温大曲为糖化发酵剂,采用传统混蒸工艺,经人工老窖长期适温缓慢发酵,分层出醅配料,低温缓慢蒸馏,分段品尝截酒,分级密闭贮存,再经过精心勾兑,才准灌装出厂。1984年5月,第四届全国评酒会议在山西太原举行,共有148种白酒参加角逐,真可谓高手如云。经过多轮次的大浪淘沙后,53°双沟大曲以“色清透明,香气浓郁,风味纯正,入口绵甜,酒体醇厚,尾净余长”的典型浓香型大曲酒风格,终于夺得了“中国名酒”的桂冠,荣获国家金牌奖。39°双沟特液,自第三届全国评酒会以后,质量逐步提升,蝉联“国家优质酒”称号,荣获银质奖,这是我国低度白酒中第一个获得“国家优质酒”称号的产品。

53°双沟大曲(左)、39°双沟特液(右)

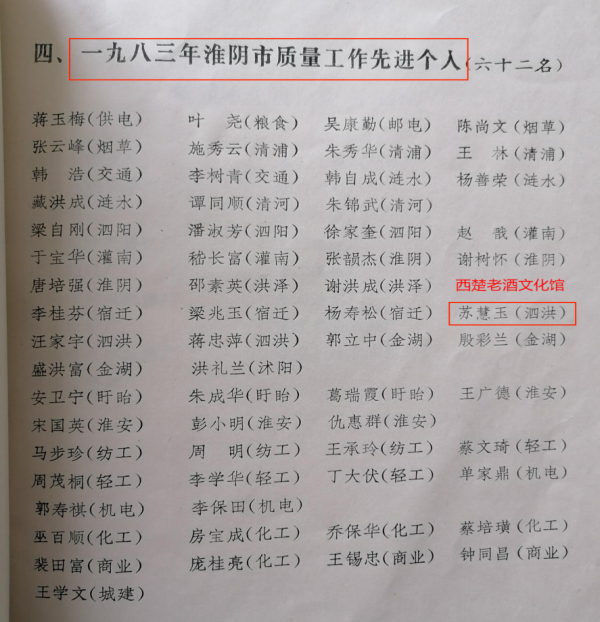

双沟特液能够蝉联银奖、并能实现量产,双沟大曲产量能够大幅提高,离不开一个人默默无闻的付出,她就是陈森辉的夫人——苏慧玉。1965年,一个深秋的夜晚,南京车站冷落的广场,凄风冷雨中,一个中等身材,衣单形孤的女人在静静地徘徊,身旁卧着一个鼓鼓囊囊的行李包。她就是已身怀六甲,在福州大学化工系一年级因高血压辍学的苏慧玉。这次北上,她辞掉了市建设局的工作,揣着户口簿,告别了福建泉州侨乡的亲人,她要与患难中的丈夫陈森辉朝夕相伴。淮河之旁的双沟酒厂,一间只有八、九平方的低矮、茅草、泥墙房里,只有1张用药箱打起来的饭桌、2只用废木箱钉成的矮板凳、1张3尺宽的木板床,这便是苏慧玉和陈森辉的新婚小家。多少个日日夜夜,苏慧玉为“造反派”的陈森辉抄抄写写,整理实验数据,多次机智地躲避了红卫兵的抄家。“文化大革命”期间,陈森辉虽然受到老厂长邹祥甫的保护,但是时常被戴高帽、批斗、游街、劳动改造、检修锅炉、跟班作业,食不果腹、家徒四壁。为了更好地帮助陈森辉搞好科研攻关,苏慧玉进了双沟酒厂做了13年临时工,其间她自学酿酒技术,与双沟酒结下了不解之缘。1975年,苏慧玉主动承担“双沟大曲微生物分离”科研项目,在研究过程中,她边学边干,几十次的试验,千万滴的汗水,双沟大曲中的42株霉菌、24株酵母菌,10株其他细菌,终于被分离出来。并从大曲众多的菌种中选良、培优、制成强化大曲,促使糖化率提高到60%,发酵率提高了23%,从而酒的产量大大提高。此科研项目于1980年获江苏省科技成果四等奖,她的“双沟大曲与双沟大曲酒的关系”的论文也通过了答辩。这位从临时工起家的家庭妇女晋升为助理工程师,成为我国酿酒行业中第一个自学成才的酿酒师。双沟特液早在1977即由陈森辉、陈燕熙、苏慧玉研制成功。低度酒能够出口带来巨额外汇,但是由于生产方式落后、关键工艺缺失,一直无法量产。已为两个孩子母亲的苏慧玉主动承担这个任务,为此她将上初中的大女儿送回老家泉州,把小儿子系在床上,一头扎进了实验室。低度酒量产化的核心难题在于低温条件下产生沉淀物,不能保持原有酒的风味,唯一可行的就是“吸附法”,把低温下不易溶于水的3种脂肪酸乙酯吸附出来。为此,苏慧玉先后选用碳酸钙、活性炭、琼脂、明胶等,历经1年,几百次的试验皆失败告终。每一种吸附剂勾兑出的酒,苏慧玉都亲口品尝,她本不会饮酒,又身患高血压,每次品酒后都会血压飙高、头晕目眩、舌头发麻、不思饮食,甚至多次胃出血住院。最终,在使用淀粉吸附剂的三角瓶里,酒液一变往日的乳白色,渐渐清澈透明,而且后味甜绵醇和,完全保持了双沟大曲的风格。扩大实验后,研制出了一整套符合生产实际的低度酒浑浊处理工艺,并由陈森辉设计出生产设备,低度酒开始批量生产。不仅如此,苏慧玉还主持“从白酒尾水中提取混合香脂液”课题,仅利用酒厂尾水的30%,每年就可使650吨普通酒升级为优质酒,为国家增加税利140多万元,节约粮食600吨。研制的46°双沟大曲(大明玻)在1989年全国第五届评酒会上夺得金牌,成为市场上的紧俏货,并一直畅销至今。还开发出53°双沟老窖大曲等4个新产品,3年间,新产品上市量近万吨,为企业创造近亿元产值。苏慧玉因此被誉为“酒乡明珠”,她把自己的岁月浓缩为一块酒曲,为别人奉献着香和甜。并获得1983年淮阴市“质量先进工作个人”、1988年“全国三八红旗手”,1992年中华全国总工会“先进工作者”等荣誉。

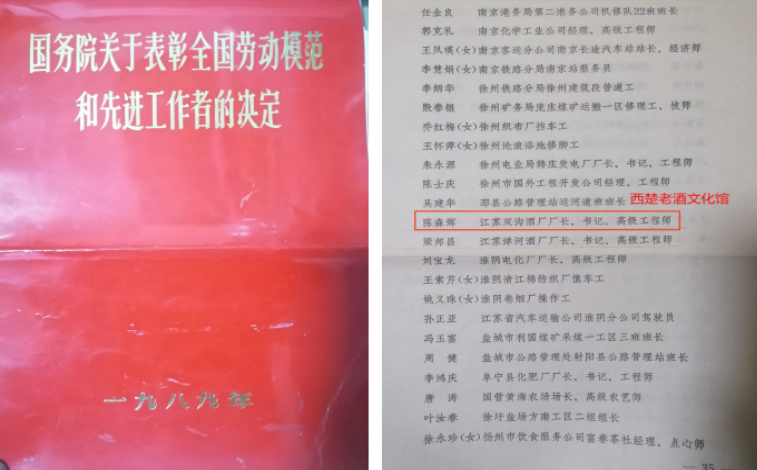

1980年,由陈森辉主持的“大曲酒生产机械化研究”获省科技成果三等奖;“双沟大曲微生物分离的研究”获四等奖;1983年,“大容量贮酒容器研究”获轻工部重大科技成果三等奖,课题组获“全国轻工业科技工作先进集体”称号,并受到中央领导接见。1985年,由苏慧玉主持的“从尾水中提取混合香酯液”课题研究获省科技成果二等奖。陈森辉曾任淮安市人大常委会副主任,第七、八届全国人大代表,全国评酒会第四、五届特邀评酒委员,无锡轻工学院特聘教授,是国家级有突出贡献的中青年专家,享受国务院政府特殊津贴。先后荣获全国五一劳动奖章、江苏省劳动模范、江苏省优秀企业家、全国优秀经营管理工作者,轻工业部劳动模范、全国劳动模范,发展中国名酒特等功臣等多种荣誉称号。

著名教育家叶圣陶陈森辉与苏慧玉自幼相识,青梅竹马,1965年,苏慧玉毅然北上,千里寻夫。当时代的洪流挟裹着他们的青春,他们没有绝望,苏慧玉与陈森辉一直不离不弃,患难与共,曾经忍受着多少无情的不解与嘲笑。夫妻二人向隅而坐,齐心协力,共同攻克了酿酒史上的一个又一个难关,带领双沟酒厂走向一个又一个辉煌。他们的爱情故事,成为酒界模范!