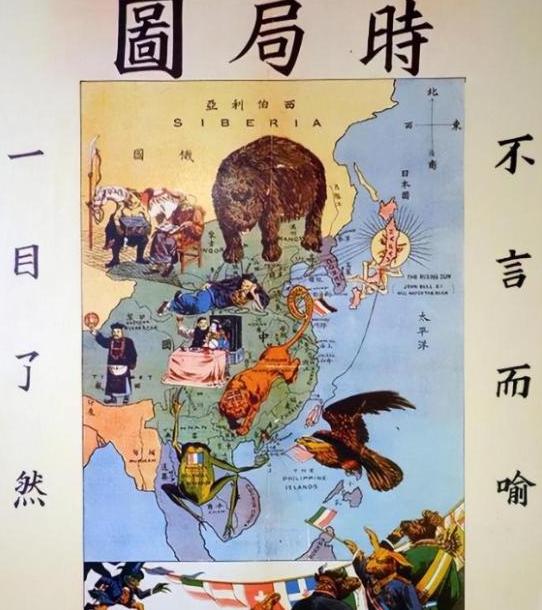

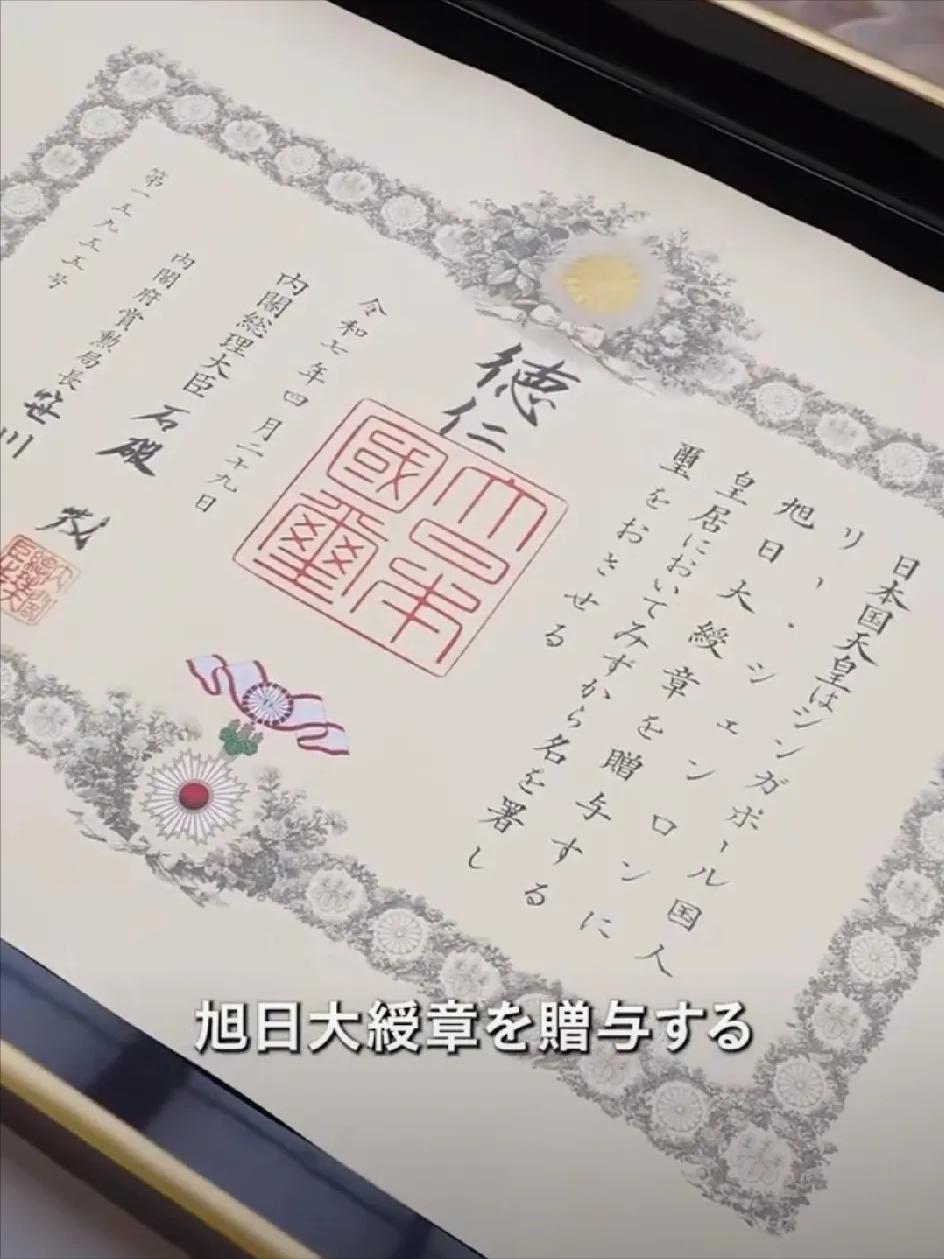

李显龙在日本授完勋章之后,居然说:“我们不是华人国家,只是刚好华人占多数”。这样的话真的是很让人生气。 新加坡前总理、现任国务资政李显龙在日本接受天皇授予的旭日大绶章后,面对媒体说出一句让人摸不着头脑的话:“我们不是华人国家,只是刚好华人占多数。” 这话说得轻描淡写,却像一颗石子丢进了历史的湖面,激起一圈一圈无法忽视的涟漪,时机尴尬、措辞诡异、背后逻辑更是一言难尽。 难怪这一表态在抗战胜利80周年的纪念氛围中,迅速点燃了舆论的火药桶。 李显龙的这句话,如果放在一个平常的时刻说出来,可能只会引发一场小范围的学术争论,但问题在于,他不偏不倚地选择这个时间点,也就是日本正式宣布无条件投降80周年前后。 他不仅站在了日本皇宫,还庄重地接受了旭日大绶章,一枚代表着日本政府最高荣誉的勋章。在那一刻,新加坡的历史与亚洲的历史仿佛被暂时“雪藏”了。 可历史从来不会自动退场,1942年,日本军队占领新加坡后不久,就对当地华人进行了大规模屠杀,史称“肃清行动”。 依据战后调查,至少5万华人被杀害,其中不少人甚至没有留下名字,那年,李显龙尚未出生,但他的父亲李光耀亲历了那段黑暗岁月。 如今,儿子在日本获勋章、称国家“不是华人国家”,历史的吊诡感刺得人心生寒意,或许李显龙并非无情,但他一定是“理性”的。 在新加坡建国后的几十年里,现实主义一直是这个岛国外交政策的关键词,与日本深化经济合作、在安全领域靠近美日体系,从某种角度看,是新加坡的“国家生存之道”。 只是,现实主义的代价,是否已经触碰了历史记忆的底线?当一国领导人为了“向前看”选择将历史折叠,他是否也在放弃某种文化上的根? 李显龙这句我们不是华人国家,听起来像是一次身份声明,甚至是一种战略去华化的再确认,但更令人在意的,是这句话背后的“国家认同工程”。 新加坡的确是个多民族国家,华人虽多,却并非唯一,但从建国之初开始,新加坡政府就有意识地将“华人文化”从国家叙事中剥离。 1980年南洋大学关闭,标志着华文教育的系统性削弱,之后数十年,中文媒体地位下滑、华人传统节日被“平等化”处理,这些政策都不是偶然,而是建构“新加坡人”这一身份的长期策略。 李显龙的话,其实是延续了这个路径,只是,这种国家认同的构建,是不是也走到了一个瓶颈? 在地缘政治日益复杂的今天,强调“非华人国家”的定位,真的能减轻国家在区域政治中的压力吗?还是反而让人质疑这个国家是否在“去根”? 更何况,新加坡的华人文化并不是附属物,而是这个国家社会结构和文化信仰体系的一部分,从语言、饮食到节庆、社群组织,华人在新加坡的方方面面都留下了深深的印记。 这种印记不是占多数这么简单,它是一种集体记忆,也是一种文化传承,李显龙这一句只是刚好占多数,听起来轻巧,实则卸责,仿佛整个国家文化的生成只是一次偶然。 新加坡外交素以灵活著称,曾被誉为“亚洲的瑞士”,面对中美对抗、新兴科技战、区域安全重组,新加坡选择与日本签署《数字经济伙伴关系协定》,吸引大量科技企业落户东京与大阪,这一操作可以说是精准谋局。 但与此同时,新加坡却缺席了中国的抗战胜利80周年纪念活动,也没有就历史问题发出明确表态,这种“静默外交”被不少人看作是刻意回避。 问题在于,平衡,从来不是简单的中立,而是一种动态中的高难度操作,新加坡要在中、美、日三方之间周旋,必须让每一方都“觉得它有用”。 李显龙作为新加坡外交路线的“总设计师”,他这次在日本的亮相,以及那句不合时宜的表达,会不会成为新加坡“过于亲日”的标签? 在中国国内社交平台上,已经有人质疑新加坡是否“忘了祖宗”,虽然这种情绪化表达未必公平,但它代表了一种真实的舆论反应。 对一个说中文、吃中饭、过中秋的国家来说,“不是华人国家”这句话,是不是太“用力过猛”了? 历史记忆不应成为外交的包袱,但也不能被当成交易的筹码。特别是当大国格局动荡,小国更该懂得一个道理:在风暴中站稳脚跟靠的不是摇摆,而是清晰的自我定位。 如果一边在日本领勋章,一边和中国保持距离,再加上一句“我们不是华人国家”,那新加坡在亚洲的“文化坐标”恐怕会越来越模糊。

![思想殖民[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/9316086751354110616.jpg?id=0)