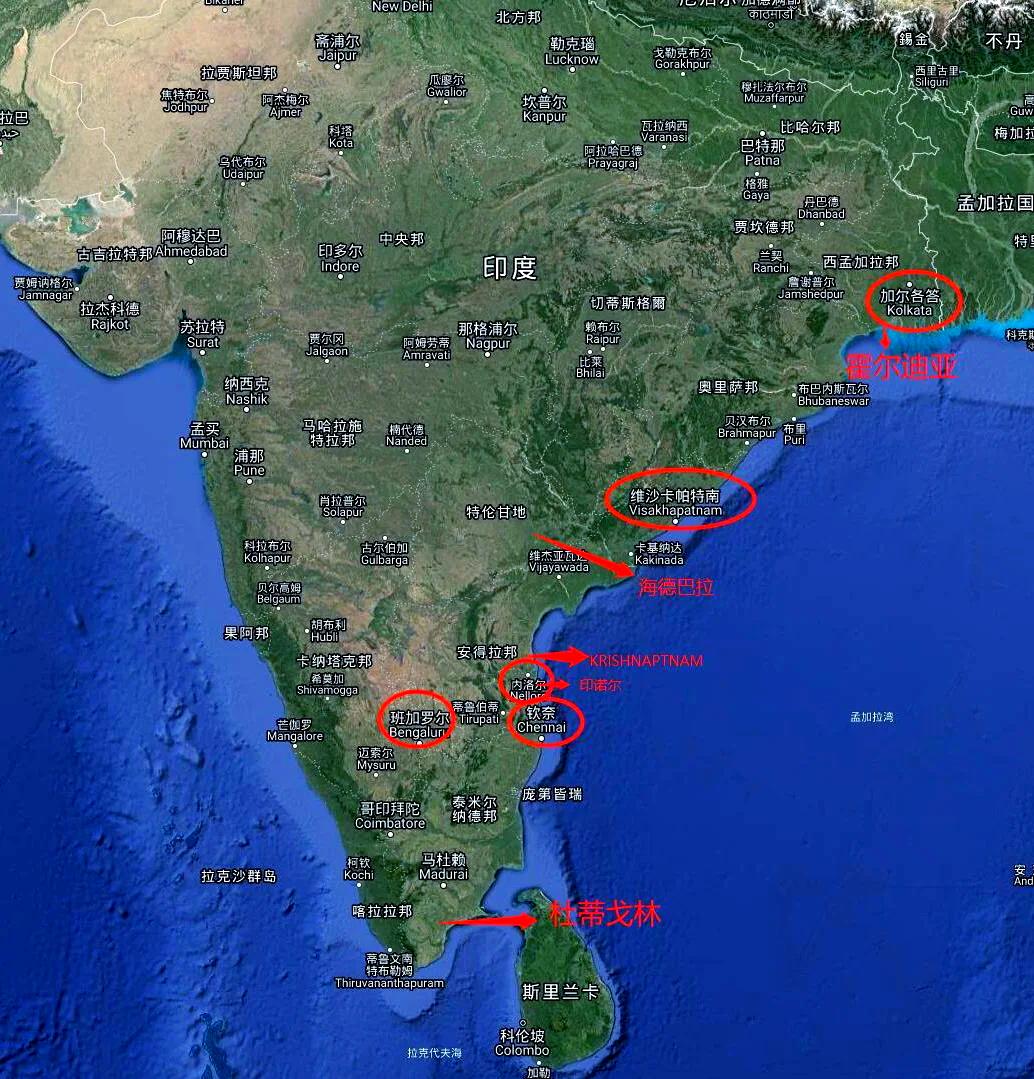

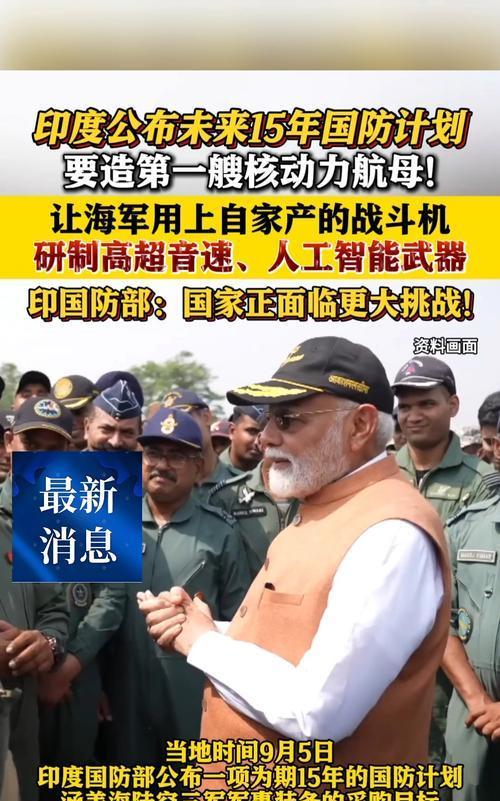

印度失算了,想挖坑让中国企业跳?宁德时代拒绝了印度的一系列最优惠的政策的招商——这是绝对明智的抉择! 2023年,印度招商局集团为吸引宁德时代,开出了令人咋舌的条件:孟买附近5000亩工业用地免费使用50年,动力电池进口关税从25%直降至5%,甚至承诺为项目配套建设专属港口和发电厂。 这份被印度媒体称为“世纪合同”的协议,实则暗藏杀机——协议第47条明确写着“项目投产五年后,外资持股比例不得超过49%”。 宁德时代团队在尽职调查中发现,印度新能源汽车产业链存在致命缺陷:锂矿开采依赖澳大利亚进口,正极材料生产设备全部来自德国,电池回收体系近乎空白。 更棘手的是,印度电力供应稳定性不足全球平均水平的60%,2024年夏季大停电曾导致塔塔汽车工厂停产17天。这些数据与印度方面展示的“全球第五大汽车市场”蓝图形成鲜明对比。 真正让宁德时代警觉的,是保变电气的前车之鉴。这家中国特高压龙头2015年响应印度“电力革命”号召,在古吉拉特邦投资12亿元建厂,不仅转让了核心绕线技术,还为当地培养了300名工程师。 然而当阿特兰塔电气等本土企业掌握技术后,印度政府突然修改采购规则,将外资企业排除在政府订单之外。2023年保变电气印度子公司营收暴跌至3万元人民币,最终被迫将90%股权贱卖给昔日学徒。 这种“养虎为患”的套路,在小米、vivo等企业身上不断重演。2022年印度以“逃税”为由冻结小米48亿元资产,实际查账三年未发现实质问题;vivo则被强制要求将51%股权转让给印度本土企业。据统计,2018-2025年间,印度以各种名义没收中企资产总额已超8000亿元。 宁德时代的决策团队在对比中美市场后发现惊人差异:其美国密歇根工厂虽受《与依赖外国对手电池脱钩法》限制,但福特汽车仍按协议支付2.3亿美元技术许可费;而印度承诺的税收优惠,在2024年新修订的《外资企业本地化法案》面前形同废纸——该法案规定外资企业必须将50%利润用于再投资,否则将面临三倍罚款。 2025年4月18日,当印度财政部长还在新德里宣布“即将与宁德时代签署最终协议”时,宜春锂电产业园已迎来第32家配套企业入驻。这个总投资300亿元的超级工厂,不仅带动了赣锋锂业、天华超净等上下游企业集聚,更创造出2.4万个就业岗位。当地政府数据显示,项目投产首年就贡献了全市12%的GDP增长。 这场博弈揭示出残酷现实:印度试图复制中国“市场换技术”路径,却忽视了产业生态的培育规律。当宁德时代在美国通过技术授权实现“轻资产运营”时,印度仍停留在“土地+税收”的初级招商阶段。 更讽刺的是,就在宁德时代宣布撤资当天,印度国家电网公司正与上海电气洽谈引进超超临界发电技术——这套价值50亿美元的订单,或许又将重蹈保变电气的覆辙。 如今,宁德时代在宜春的工厂已形成完整闭环:从锂云母提纯到电池回收,所有环节都在300公里半径内完成。这种产业集群效应带来的成本优势,是印度用任何优惠政策都无法弥补的。 当印度媒体还在质问“为何留不住中企”时,中国电池企业正在东南亚、中东开辟新战场——2025年上半年,宁德时代在印尼的镍矿一体化项目已产出首批氢氧化镍钴,而印度的新能源汽车渗透率仍不足3%。 这场招商闹剧给所有跨国企业敲响警钟:当合作方连基础契约精神都无法遵守时,再诱人的市场都是海市蜃楼。 那么,对于这件事,您如何看待企业出海时的政策风险防范?欢迎在评论区分享您的见解。