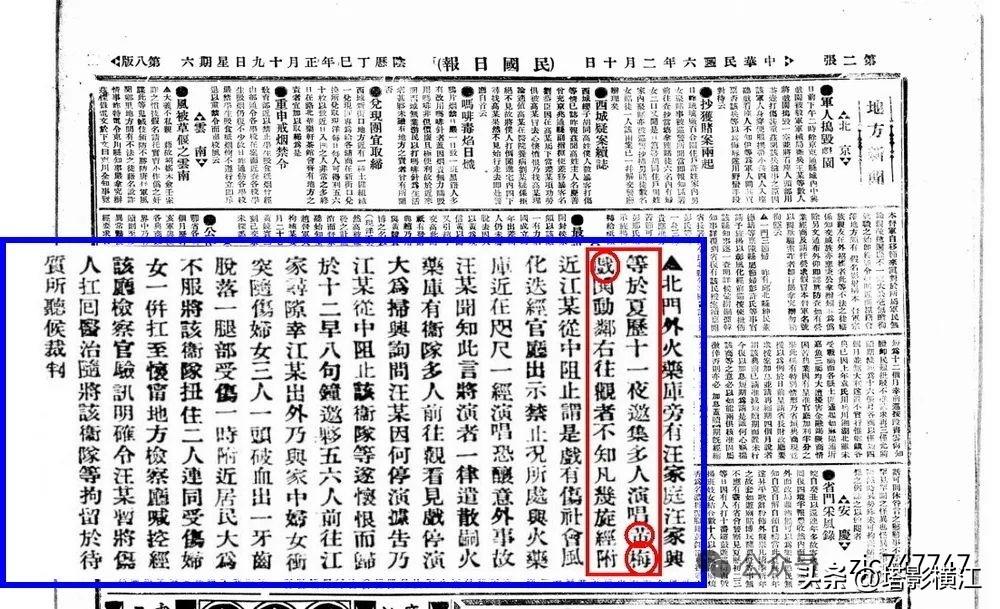

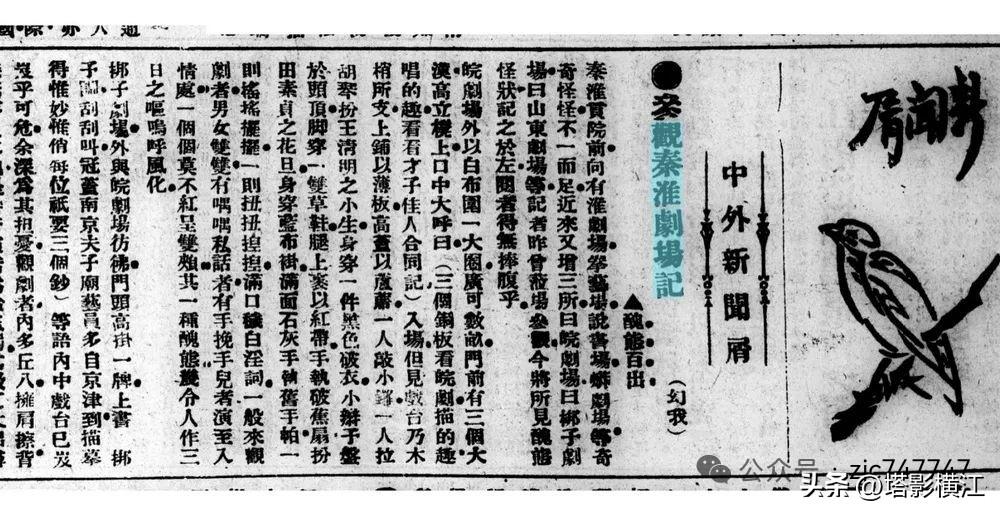

黄梅戏入城时间线探秘:从乡野到都市的蜕变之路 黄梅戏作为中国五大戏曲剧种之一,其从民间小调发展为成熟剧种的关键转折,在于从农村走向城市的过程。传统观点以陆洪非《黄梅戏源流》为依据,将黄梅戏正式入城时间定为1926年,但历史文献显示,这一时间应大幅提前。 一、对“1926年说”的质疑 陆洪非记载,1926年底黄梅戏艺人租用安庆吴街(后称吴越街)中兴旅馆二楼登台演出,被视为黄梅戏首次进城公开表演。然而,考据发现,1926年该地段尚为财政厅大院,后因火灾重建为吴越街,这一记述存在地理误差,引发对时间准确性的怀疑。 二、早期入城证据:清末报刊记载 1. 1879年:上海《申报》首次报道 清光绪五年(1879年)10月14日,《申报》记载安徽省城安庆北门外已有黄梅调演出,戏班规模达20余人,角色齐全(花旦、小丑等),剧目包含正戏与小戏,唱腔类似江西花鼓戏。文中强调“屡经地方官示禁,终不能绝”,表明黄梅戏在安庆城郊演出已成常态,且已逼近城市边缘。 2. 1885年:黄梅戏进入芜湖 1885年3月21日,《申报》报道芜湖出现“湖北戏班”演唱黄梅调,实则多为安庆戏班。演出极受欢迎,观众“联袂掎裳,争先快睹”,虽被斥为“淫戏”,但影响力已扩展至皖江都市。 3. 1892年:安庆城内正式登台 1892年5月24日,《申报》明确记载安庆“城厢内外,到处开台”,表明黄梅戏已突破城郊限制,进入城内戏园(如钱牌楼、北正街)及庙台(府城隍庙、东岳庙)。演出氛围热烈,“繁弦急管,响遏行云”,虽遭官府打压,但民众基础深厚。 三、民国时期的拓展与冲突 1. 1913年:安庆城内的社会风波 1913年7月17日,《申报》报道安庆东门内一妇女因喜爱黄梅戏被诬为娼,遭驱逐后自尽,引发军民冲突与全城恐慌。此事反映黄梅戏在市民中的广泛影响力及与旧秩序的冲突。 2. 1917年:名称首次见报与军民矛盾 1917年2月10日,《民国日报》以“黄梅戏”之名报道北门外演出因邻近火药库被阻,导致兵士与居民冲突。这是“黄梅戏”称谓首次见于国家级报刊,标志其社会认知度的提升。 3. 1918年:跨省演出与“皖剧”定名 1918年8月30日,《时事新报》记载黄梅戏班进入南京秦淮贡院,搭台演出《合同记》,被当地称为“皖剧”。剧中乐队使用胡琴伴奏,革新了传统“三打七唱”模式,为音乐演进提供早期实证。 四、结论:入城时间线重构 从1879年至1918年,通过6条关键新闻报道可清晰勾勒黄梅戏入城轨迹: · 1879年已活跃于安庆城郊; · 1892年正式进入安庆城内戏台; · 1918年拓展至南京等外省城市,并被赋予“皖剧”名称。 这一过程显示黄梅戏的 urbanização(城市化)并非始于1926年,而是早在清末民初便已完成从乡村到城市的渗透,其艺术形态、戏班规模及社会影响力均在不断演进中奠定了现代剧种的基础。 总结:黄梅戏的入城时间应提前至19世纪末,其发展是民间艺术与城市文化互动融合的典型范例。(根据张健初文稿改写)黄梅戏起源地 黄梅戏文化