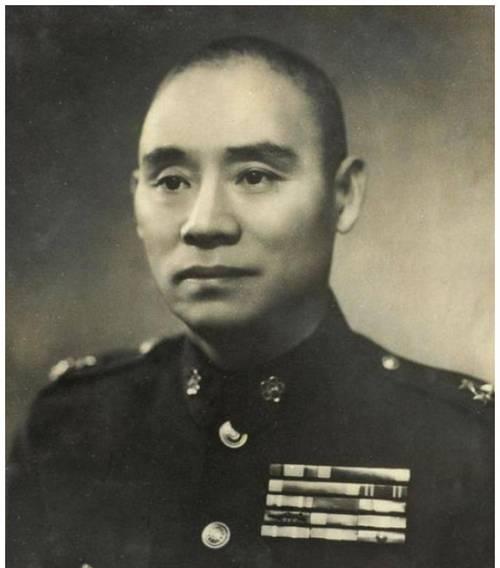

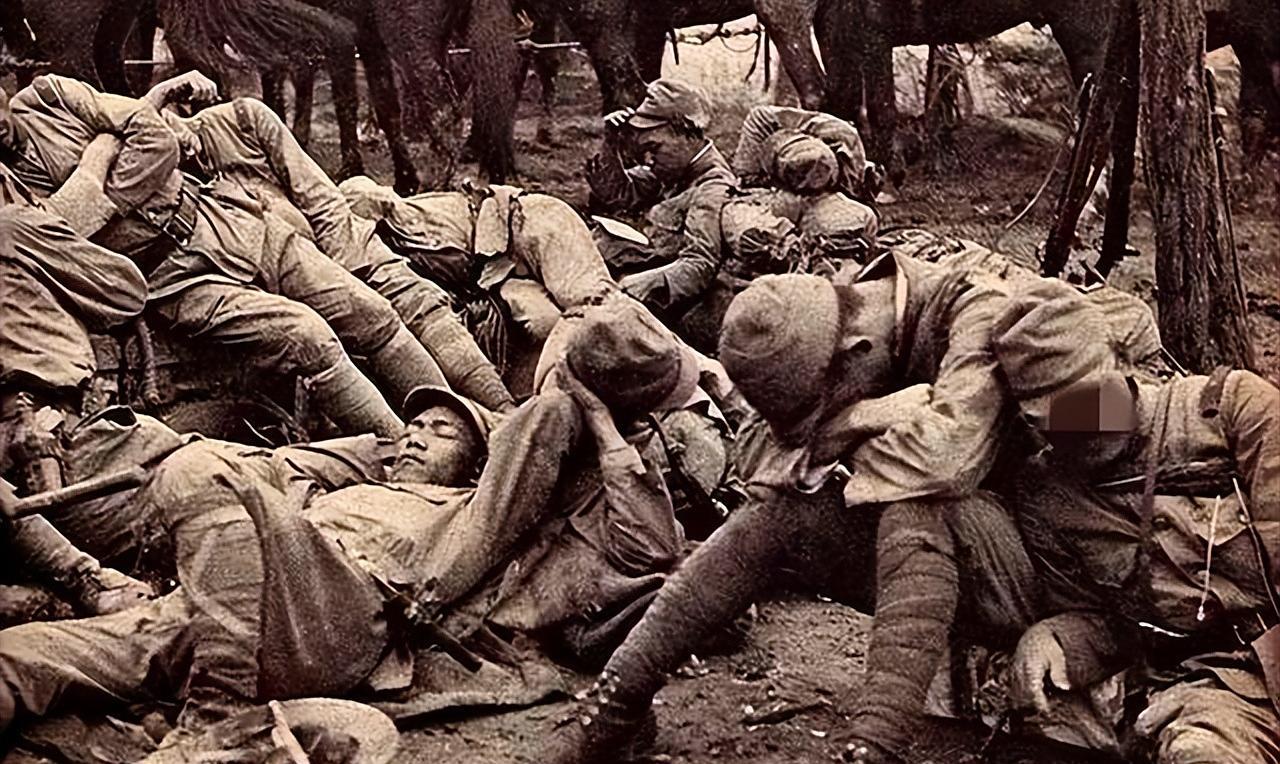

1943年,日本陆军中将南木世隆,骑着高头大马,得意洋洋地视察军事基地。没想到,给他牵马的马夫突然扇了他两耳光…… 1943年,抗日战争正打到节骨眼上。当时的日军中将南木世隆,在山东那片儿可以说是横着走的人物。他有个爱好,喜欢马,尤其喜欢高头大马。那天,他心血来潮,要去视察自己控制下的一个军马场,挑了一匹最高最壮的白马,翻身骑上,那叫一个春风得意。 给他牵马的,就是刘玉亭。一个看着普普通通、沉默寡言的年轻人。 南木世隆骑在马上,耀武扬威,用马鞭指指点点,嘴里说着叽里呱啦的日语,周围的日本军官和汉奸们点头哈腰,一片谄媚之声。 就在这气氛烘托到最高点的时候,异变突起。 一直低着头的刘玉亭,突然抬起了头。他的眼神,平静得像一潭深水,没有一丝波澜。他牵着马缰绳的手,慢慢松开。然后,他猛地跨上一步,扬起手臂,对着南木世隆那张肥胖而傲慢的脸,结结实实地抽了过去。 “啪!啪!” 两声清脆响亮的耳光,瞬间让整个军马场安静得掉根针都能听见。 所有人都懵了。日本人懵了,汉奸们也懵了。 南木世隆,一个帝国中将,在自己的军事基地里,被自己的马夫给打了?这简直是天方夜谭!他捂着火辣辣的脸,从马上摔了下来,嘴里含糊不清地咆哮着。 等警卫们反应过来,拔出枪时,刘玉亭已经像一匹矫健的猎豹,几个闪身就消失在了马场的复杂地形里。原来,他早就规划好了一切,包括这两巴掌和之后的逃跑路线。 这已经不是一次简单的袭击,这是一场精心策划的“心理战”。 看到这儿,你是不是觉得特解气?但解气之后,咱们得琢磨琢磨,刘玉亭为什么要这么干?仅仅是为了出口恶气吗? 当然不是。刘玉亭的真实身份,是我方潜伏在敌人内部的情报人员。他这一巴掌,打的不仅仅是南木世隆的脸,打的是整个侵华日军的脸,打的是他们那种不可一世的“武士道”精神图腾。 你想想,在那个年代,一个普通的中国人,连直视日本军官的勇气都没有。而刘玉亭,一个地位最低的马夫,却敢扇最高指挥官的耳光。这件事像一颗重磅炸弹,迅速在山东沦陷区传开。 老百姓们一听,都觉得不敢相信,确认之后,又是激动又是振奋。原来日本人不是神,他们也会被打,也会狼狈不堪。这种精神上的鼓舞,比打赢一场小型战役还重要。它唤醒了无数人麻木的心,告诉他们:中国人,是有骨气的! 把视线拉回到现在,刘玉亭扇出的那两巴掌,直到今天,对我们依然有很深的启发。 时代变了,我们早就不需要用这种方式去证明自己的勇气。但是,那种“骨气”,那种在强权面前敢于“亮剑”的精神,永远不会过时。 只不过,今天的“战场”变了。不再是真刀真枪的拼杀,更多的是在科技、经济、文化和国际话语权这些看不见硝烟的地方。 就拿大家最关心的芯片来说吧。前些年,人家一卡脖子,我们确实很难受。很多人悲观,觉得我们不行,技术差距太大了。那个时候,各种“投降论”、“造不如买论”满天飞,像不像南木世隆周围那些点头哈腰的人? 但是,我们怂了吗?没有。 国家队和无数民营企业,就像当年的刘玉亭,选择了最难走的路——自主研发。这几年我们埋头苦干,不吭声、不叫苦。就在前段时间,根据2025年第三季度发布的全球科技产业报告,中国在高端芯片制造领域的国产化率,又悄悄爬上了一个新台阶。虽然离完全自主还有路要走,但我们已经能看到曙光。 这,就是新时代的“耳光”。 我们不惹事,但我们也不怕事。你搞技术封锁,我就自己造。你关起大门,我就自己把产业链建得更完善。这一记“耳光”,打在那些封锁者的脸上,响亮而有力。它告诉世界,想靠卡脖子来压垮我们,门儿都没有。 这种“骨气”,还体现在生活的方方面面。 比如我们的国产大飞机C919。从立项到首飞,再到如今越来越多的航线开始由我们自己的飞机执飞,这条路走了多少年?期间听了多少冷嘲热讽?“一个造壳子的”、“发动机还不是买的”。 没错,我们承认差距,但我们更在乎的是从0到1的突破。现在,C919的订单越来越多,技术也在不断迭代。每当一架C919平稳地降落在跑道上,都是对那些质疑者无声的回应。 这就是刘玉亭精神在今天的延续。他不是一个冲动的莽夫,他是一个有勇有谋的战士。他的“两巴掌”,是建立在周密计划和对敌人心理的精准把握之上的。 我们今天搞自主研发,搞产业升级,同样不是蛮干。是基于对全球局势的清醒认识,和对自身能力的科学评估。我们沉得住气,弯得下腰,更能挺得直脊梁。 说白了,刘玉亭扇出的那两巴掌,核心就两个字:尊严。 一个人的尊严,一个民族的尊严。这种尊严,不是别人赐予的,是靠自己一点一点打出来、干出来的。 南木世隆的结局,据说是因为这次奇耻大辱,加上后来战局不利,最终被解职,郁郁而终。而刘玉亭,这位无名英雄,在完成任务后安全归队,继续投身于民族解放的洪流之中。