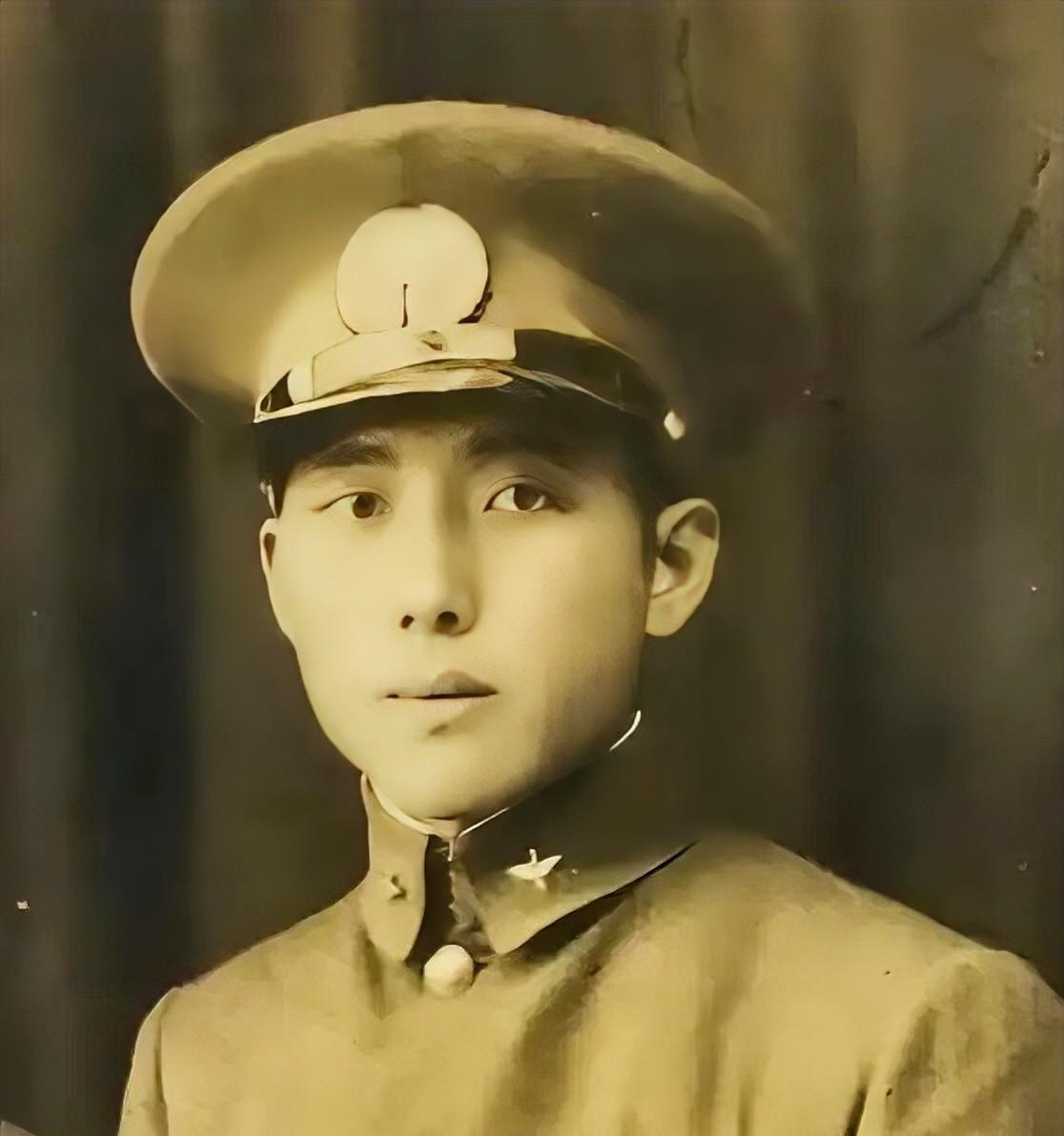

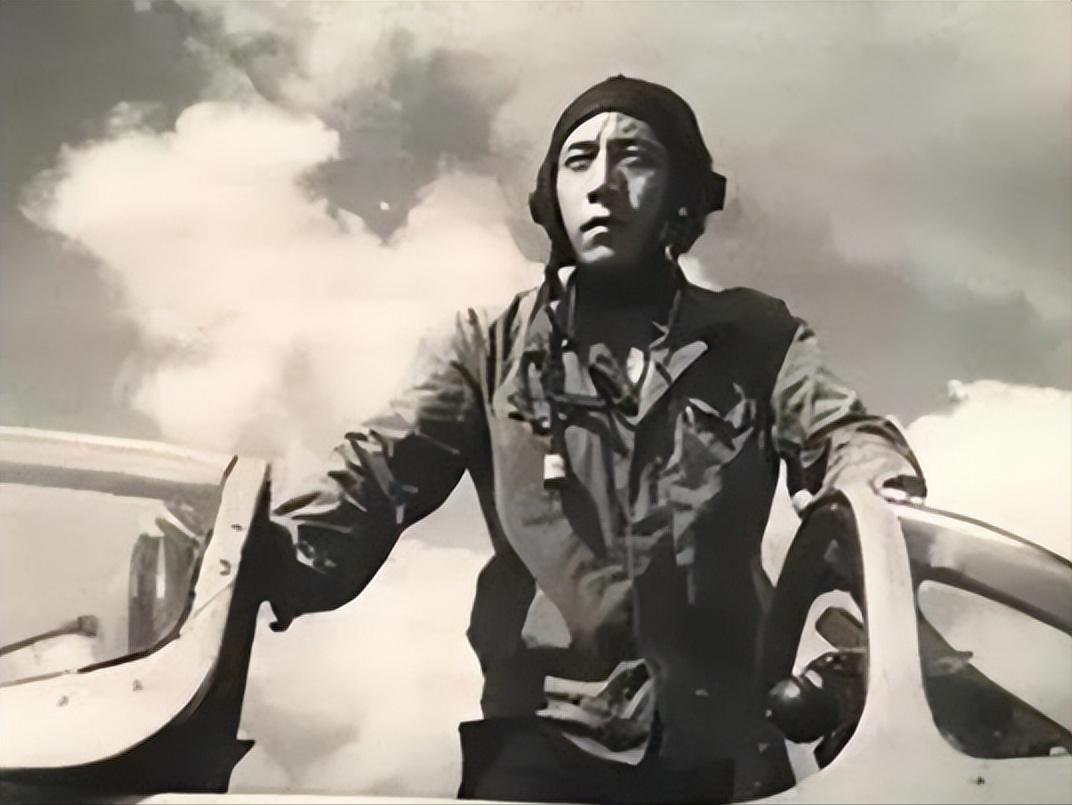

1937年8月16日中午,江苏扬州机场上空烈日当头,霍克3型战机整装待发,飞行员阎海文走到自己的座机前,身穿飞行服,腰间别着柯尔特手枪。 机场热浪翻滚,机翼在阳光下反射出刺眼白光。那时的战机构造简单,夏天机舱温度高达四五十度,飞行员还得穿着厚实的飞行服。阎海文年仅21岁,航校毕业才半年多,脸上还带着青年的稚气,却已肩负着抗击日军的重任。 当时淞沪会战已经打响,日军凭借航空优势猛烈进攻。中国空军能够升空作战的飞机不足300架,霍克III型作为主力战机,全国仅余不到100架。每损失一架,就意味着防御力量弱一分。 那天日军出动13架轰炸机突袭扬州机场,阎海文与战友们紧急升空迎敌。空战中,他的战机被日军击中发动机,浓烟涌入驾驶舱。在生死抉择的瞬间,他选择尽可能保全飞机,试图迫降。但战机最终失控坠落在上海宝山周边。 据当时亲眼目睹的村民回忆,阎海文落地后仍以手枪与包围的日军周旋,在打完最后一颗子弹后,毅然自尽,践行了他“中国无被俘空军”的誓言。这位东北青年用生命诠释了什么是民族气节。 抗战初期,中国空军飞行员的平均生命只有6个月。他们明知每一次起飞都可能是永别,却依然义无反顾。正是这样的英勇精神,在那段最黑暗的岁月里支撑着民族的希望。 如今我们回顾这段历史,不仅要缅怀英雄,更要思考,是什么让一个年轻人如此视死如归?是对国家的热爱,对民族的责任,更是对侵略者的痛恨。这些精神财富,值得每一个中国人传承。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 来源:新华网《抗战英烈谱:空军英雄阎海文》2015年8月报道