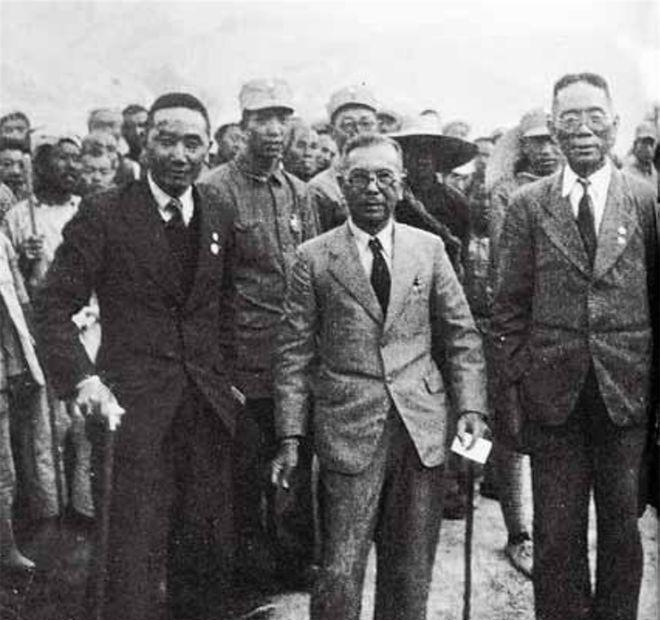

延安时期,毛主席宴请陈嘉庚,菜刚端上桌主席笑道:我买不起肉啊 1940年6月1日下午,陕西高原的干风卷着黄沙,陈嘉庚慰问团一行终于抵达凤凰山下。窑洞外,毛主席亲自迎了出来,他握住陈嘉庚的手,用客家口音半开玩笑地说了一句:“路远辛苦,晚上可别嫌招待寒酸。” 夜幕降临,几盏油灯把院子照得昏黄。桌子是旧木板钉成的,毛主席用报纸铺了两层,免得刺手。菜端上来了:一盘野菜、一盘土豆片,加上一只清炖老母鸡。主席笑眯眯,“陈先生,我薪水有限,买不起肉。这只鸡,是附近一位大嫂听说您来了,硬塞给卫士的。”陈嘉庚放下筷子,语气郑重:“这样的饭菜,才吃得安心。” 这一幕后来被多人提起,但很少有人留意它背后的背景。时间往前推三年——1937年卢沟桥枪声一响,远在南洋的陈嘉庚当即召集侨领,提出“救亡图存,不计得失”。之后短短三年,南洋华侨凑出了四亿多法币,三千多名机工回国奔赴滇缅公路。那条公路尘土飞扬,452000吨军需从那里滚向前线,一千多名青年命丧山谷。陈嘉庚并非南洋首富,却是掏腰包最狠的那一个。 抗战进入相持阶段,国民政府的消耗日益惊人。1940年春,蒋介石在重庆的欢迎宴花了八万元法币。对照满桌山珍海味,陈嘉庚心里直发堵。他当众劝蒋“俭以养战”,场面一度冷了下来。离渝前,他在报纸上投文,称“奢华即自残”。此举让重庆不少权贵暗暗不满。 毛主席决定请陈嘉庚到延安走一趟。这既是对一位爱国者的尊重,也是一场检验——让陈嘉庚亲眼看看,中共究竟靠什么坚持。于是就有了窑洞门口的那顿“清炖鸡加土豆”。 在延安的九天里,陈嘉庚几乎每天窜梭于边区部队、被服厂、陕甘宁边区银行。纺纱机声隆隆,战士们脚上是打着补丁的胶鞋;毛主席夜里批文件,用的往往是正反面都写满字才舍得放下的旧信笺。有意思的是,陈嘉庚还特意数过中央党校食堂锅里的红薯块,他后来讲:“边区省吃俭用乃本色,并非作秀。” 6月7日晚,延安礼堂座无虚席。陈嘉庚站在讲台中央,不用稿子,开口第一句是:“中国的希望在这里!”台下掌声汹涌。第二天,《新中华报》全文刊登演讲,一时间“南洋华侨赴延安捐助”成了热门话题。此后,南洋运往国统区的捐款物资比例迅速向八路军、四方面军倾斜。 战争进入1945年,中共在敌后不断扩充,而国民政府却深陷腐败与通货膨胀。陈嘉庚几度向宋子文、孔祥熙表达不满,未果后,他干脆转向国际社会。他致函美国国会山,要求审查对蒋政权的贷款;在《辨匪》一文里,他写道:“剥削民众者,真匪也。”措辞犀利,震动海外舆论场。 1949年初春,北平和平解放。毛主席在香山会见陈嘉庚,两人已是故友。没有热场寒暄,主席直接说:“全国胜利在望,侨界还需要您鼓与呼。”陈嘉庚连声道:“义不容辞。”同年10月,毛主席邀他登上天安门城楼,新中国第一声礼炮轰鸣,他扶栏远望,泪光闪动。 1961年,陈嘉庚病危。弥留之际,他只说了两件事:一是交代家属继续支持教育事业;二是遗憾台湾尚未回归。消息传到北京,毛主席沉默许久,把报纸轻轻放在书桌角。知情者回忆,那夜灯亮到拂晓。 陈嘉庚逝世不到一年,交通部特地把南洋机工烈士名册呈送中央。毛主席批示:“血脉相连,功在中华。”当时不少文件仍印在再生纸上,边上能看到旧油迹。延安时期的小习惯,主席一直保持到晚年——纸反复利用,布衣反复缝补,只因为他始终记得那场“买不起肉”的晚宴,也记得那个认定“中国希望在延安”的闽籍老人。