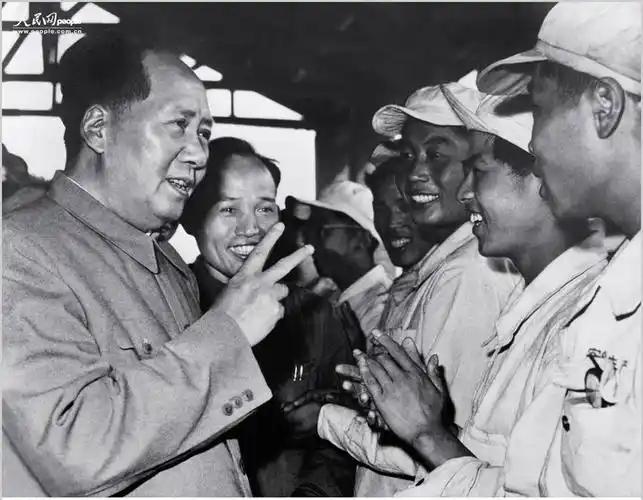

1965年,毛主席正听着卫生部部长汇报工作,刚听到一半,突然大发雷霆:“卫生部不是人民的卫生部,改成城市卫生部或老爷卫生部,或城市老爷卫生部好了!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1965年6月26日,卫生部部长钱信忠向毛主席汇报了一组数据:全国140多万卫生技术人员中,90%集中在城市,其中70%在大城市,20%在县城,真正在农村的不足10%。 而当时中国有5亿多农民,占总人口的80%以上,却只能分到全国医疗经费的25%。毛主席听完后说了一句话:“卫生部不是人民的卫生部,改成城市卫生部好了。” 这句话背后,是当时农村医疗的真实困境。在江西一个普通村子里,全村300多户人家,最近的医生在15里外的镇上,而且只会看感冒发烧。 村民王大爷患哮喘多年,每到换季就喘不上气,家人只能用土方子熬草药。隔壁李家媳妇难产,村里接生婆束手无策,等把人抬到县医院,孩子已经没了。 这样的悲剧每天都在发生。据1965年的统计,农村孕产妇死亡率高达1500/10万,婴儿死亡率达到200‰,是城市的3倍多。 新中国成立后,政府尝试过多种办法。1958年开始大力推广中医,因为中药材农村就有,针灸推拿也不需要复杂设备。 可培养一个合格的中医需要多年时间,当时全国只有50多所中医院校,每年毕业生不到3000人,分配到农村的更少。 1962年起,卫生部组织城市医院派医疗队下乡。北京协和医院的心脏外科专家黄家驷、儿科专家周华康都参加过。 医疗队确实帮助了不少农民,但问题很快显现。一支医疗队通常只有3—5人,在一个地方最多待一两个月,能覆盖的村子有限。 更重要的是成本问题,派一个城市医生下乡,算上工资、补贴、交通费,一年要花2000多元,相当于20个农民的年收入。 到1965年上半年,全国累计有2800名医生下过乡,但5亿农民的医疗需求仍是杯水车薪。 就在毛主席作出“六二六指示”后不久,上海川沙县江镇公社开始了一项试验。他们从生产队选了28个初中毕业的年轻人,集中培训4个月。 培训内容很实用:怎么识别30种常见病,怎么使用20种基本药物,怎么打针输液,怎么接生,怎么处理外伤。 这批学员9月份结业后回到生产队,白天照常劳动挣工分,晚上和农闲时给乡亲们看病。药箱里装着红药水、阿司匹林、磺胺片这些基础药。 因为他们经常赤着脚在田间地头奔走,老百姓亲切地叫他们“赤脚医生”。这个称呼很快传遍全国。 到1968年底,全国已有102万赤脚医生。他们的报酬很低,每月补贴5—10元,相当于一个壮劳力3天的工分。 但就是这样一支队伍,让中国农村的医疗覆盖率从1965年的不足40%提高到1975年的85%以上。 赤脚医生不仅看病,还负责预防保健。他们挨家挨户宣传卫生知识,组织打预防针,指导改水改厕。 湖北省1970年的数据显示,有赤脚医生的村子,传染病发病率下降了60%,婴儿死亡率降低了一半。 这个制度也有局限性,赤脚医生的医疗水平毕竟有限,复杂的病还是治不了。而且各地发展不平衡,有些地方培训走过场,赤脚医生水平参差不齐。 但在当时的条件下,这确实是最适合中国农村的方案。用最少的投入,在最短时间内,让最多的农民获得基本医疗保障。 1968年,《人民日报》发表了一篇介绍赤脚医生的文章,引起国际关注。世界卫生组织派专家来考察,认为这是“发展中国家解决农村医疗的典范”。 1972年,美国斯坦福大学代表团访华,专门研究了赤脚医生制度。他们在报告中写道:“中国用不到美国2%的医疗开支,解决了80%人口的基本健康问题。” 到1975年,全国赤脚医生达到156万人,生产队卫生员328万人,接生员70万人,形成了覆盖农村的三级医疗网。 1976年的统计显示,中国人均预期寿命从1949年的35岁提高到65岁,其中农村地区的提升最为明显。 赤脚医生中也涌现出不少人才,山西的赵雪芳从赤脚医生做起,后来自学成才,成为能做阑尾炎手术的乡村医生。江苏的陈家楼坚持学习,最终考取了医师资格。 改革开放后,随着农村经济发展和医疗体系完善,赤脚医生逐渐转型。1985年,卫生部不再使用“赤脚医生”这个称呼,改为“乡村医生”。 很多赤脚医生通过考试获得了行医资格,继续在农村服务。也有一部分因为无法通过考试而离开了医疗岗位。 今天,中国农村医疗条件已经大大改善。但回望这段历史,赤脚医生制度的精髓值得思考:如何用有限的资源,解决最大多数人的基本需求。 这不仅是医疗问题,更是一个发展中国家如何在资源约束下,找到适合自己的道路。赤脚医生虽然已成历史,但那种扎根基层、服务农民的精神,仍在以新的形式延续。 信源:毛泽东的一次发怒改变中国农村缺医少药的状况——人民网