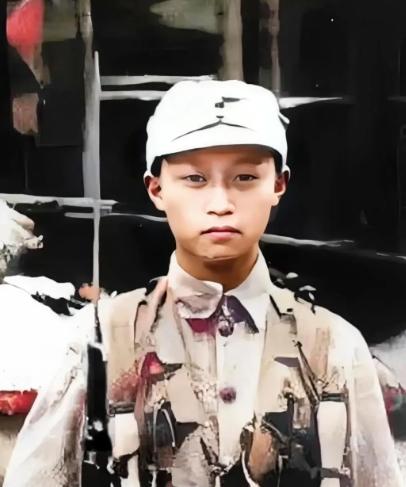

1938年,台儿庄战役,16岁的“狼兵”韦容松正在巡逻,途中他碰到了由6名日军组成的特工队,他决定干掉他们! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年的那年夏天尤其躁动,街头巷尾贴着大幅征兵海报,锣鼓声一阵接一阵,韦容松挤在人群中,个子不高,脸还是稚嫩的模样,他从小跟着父母读书识字,是村里少数能写信的人,可那年,书包还没捂热,战争已经烧到了家门口,他没有告诉爹娘,偷偷跑了三天路来到招兵处,人群太多,身体太小,他几次被挤到外头,可他没退,咬着牙挤进窗口,眼里全是倔强。 部队里识字的人不多,他这一点小本事,在那个时候成了通行证,原本以为只能进后勤,没想到刚到上海前线,炮火就把他推上了最前线,他成了搬运弹药的小兵,每天在泥泞战壕里跑个不停,炮弹一声接一声落下,耳朵里全是轰鸣,他第一次看到人死在自己眼前,是一个老班长,那人刚递给他一把手榴弹,下一秒就被爆炸卷走了半边身体,韦容松差点把手里的弹药摔进泥水,但他没哭,他把弹药送到指定位置,然后弯腰去捡回那把手榴弹。 淞沪会战结束后,整支部队几乎打光了,从广西过去的六万人,回来的只剩几千,韦容松没有死,也没有退,他主动申请调去战斗班,没人想拦他,所有人都知道,这娃娃脸的小兵已经在炮火中被打磨成了兵。 转年春天,部队调去山东参加台儿庄战役,韦容松被派去寻找一个失联的侦察班,天还没亮,他摸进山沟,泥巴路上有拖拽的痕迹,血已经干了,但味道还在,他小心翼翼地往前爬,终于在一处土坡后看到了那班人的遗体,十几个年轻人倒在一起,伤口整齐,不像打仗,更像被暗杀,他趴在地上,手心全是汗,心里却只剩下一个念头:追。 他顺着血迹往前追,山林寂静得异常诡异,远处传来说话声,是日语,他低下身子,藏进草丛,前方火堆边坐着六个人,穿着国军的衣服,腰上却挂着日式手雷,那是敌人的特工,穿着伪装制服潜入后方,刚刚就是他们动的手。 风越来越大,他蜷在藤蔓后,身上只有四颗手榴弹,他没有犹豫,等到深夜,那群人都疲惫地靠着树打盹,他攥紧引线,把拉环一颗颗咬开,趁着火光最亮的时候,把四颗手榴弹一股脑甩出去,炸裂声撕破夜空,火光照亮整片山坳,他趁乱冲上去,确认每一个目标都倒下后,才扶着树喘气,全身黏腻,脸上是尘土和血,分不清是谁的。 那一夜的爆炸声传进了指挥部,消息像箭一样传开:一个十六岁的广西兵,单人干掉了六个日军特工,韦容松成了榜样,被提为战斗班班长,他没说太多话,只是把缴获的三八大盖交了上去,然后坐在角落磨刀,他心里装着的不是荣誉,而是战友倒下时的模样。 同年十月,武汉会战打响,部队连续几天没合眼,韦容松带着新兵坚守阵地,敌人飞机低空轰炸,炸弹像雨点一样砸下来,他压低身体,带着新兵往后撤,刚转过一个弯,天上传来尖啸,一架敌机正朝他们俯冲,他扑向身边最近的战友,那一刻他没多想,只是感觉责任就在肩膀上,炸弹落下的时候,他把人压在身下,火光吞噬一切。 战友们在废墟里找到他时,他已经没了气息,胸口全是碎裂的弹片,他的怀里还有半块发霉的干粮,和那张从未寄出的家书,纸已经被血浸透,字迹模糊,但还能看出几行曾经工整的字,没有人知道,他其实不是孤儿,他只是怕爹娘担心,宁愿说自己无牵无挂。 他的尸体没能带回来,战友们在山脚下堆起一堆石头,上面插着一根烧焦的枪管,他的名字被刻在一块破碎的木板上,风吹日晒,直到后来被收录进战史资料,才有了纪念馆那副画像。 六枚弹壳静静躺在玻璃柜中,没有任何修饰,有人说,那是他在台儿庄夜袭特工时用掉的四颗手榴弹和两颗子弹留下的纪念,也有人说,那只是后来人象征性的敬献,但无论是真是假,那几枚弹壳,比勋章更有分量。 韦容松不是孤例,那个年代,无数像他一样的少年兵走上战场,他们穿着草鞋,背着汉阳造,脸上还没长齐毛就已经扛起了国家,他们本该在教室里背书写字,却在战壕里学会了如何活下去,有些人活成了传奇,有些人死在无名山头,连名字都没留下。 而韦容松,留下了,他用短短十六年的生命,在台儿庄和武汉之间划出一道赤红的轨迹,他没有留下多少话,也没有留下后代,但他用行动告诉了后人:有一种青春,是为了山河无恙而燃尽。