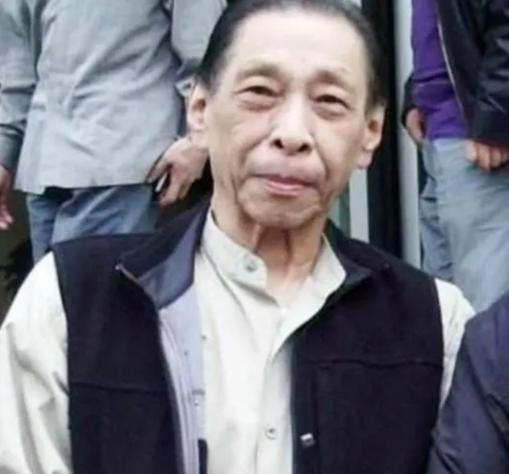

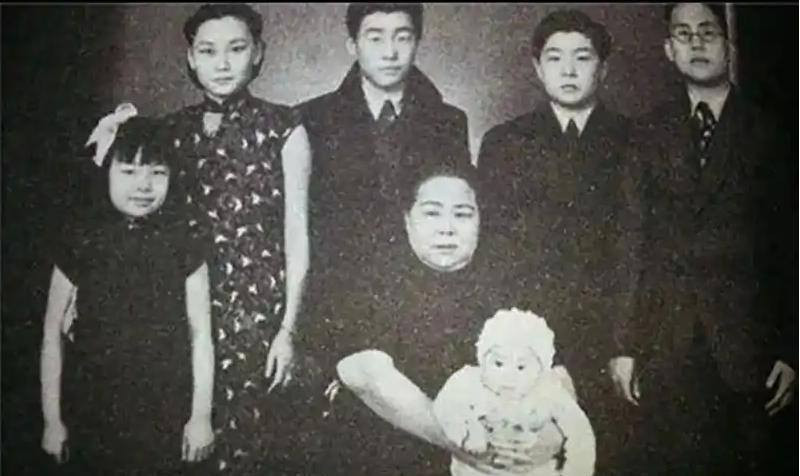

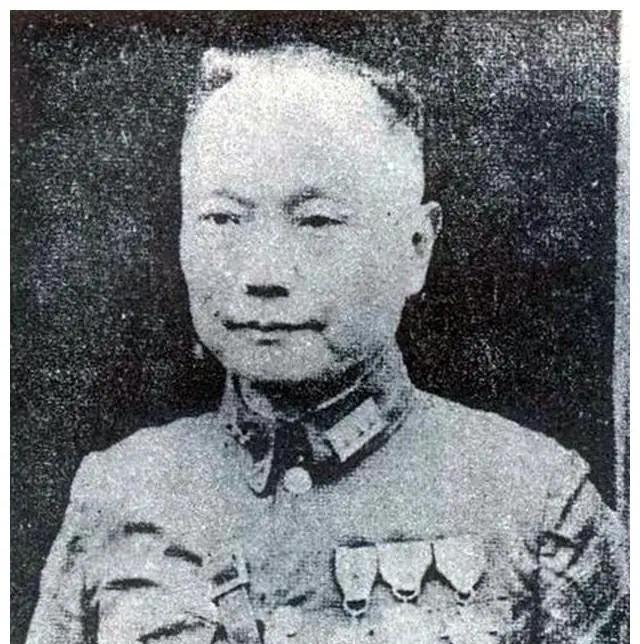

1991年,杜月笙的儿子杜维善来到北京,打算收回父亲购置的四合院,但住户拒不承认,并要求每户赔偿几百万,无奈之下,杜维善只能求助相关部门,那杜维善最后有没有收回房产呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1991年春天,北京的胡同还带着一丝料峭的寒意,杜维善站在东四交子胡同8号门前,手里拿着一张民国时期的地契,纸张已经发黄,边角微卷,他从加拿大远道而来,不是为了旅游,也不是为了探亲,而是为了这座半个世纪前属于他家的四合院。 这座四合院是父亲杜月笙在1930年代斥资购置的,当年,杜月笙正值权势巅峰,上海滩提起这个名字,无人不知,他出身寒门,年少时挑着果篮在街头奔波,后来加入青帮,靠赌场和鸦片生意一步步爬上去,虽然一路混迹江湖,但杜月笙极重感情,尤其对第五位夫人孟小冬倾注了不少心血。 孟小冬是京剧界赫赫有名的名伶,出身梨园世家,唱腔清亮脱俗,她曾与梅兰芳有过情感纠葛,后来分道扬镳,在那个风云变幻的年代,孟小冬与杜月笙相识、相知,最终成婚,为了让孟小冬在北京有一个落脚之地,杜月笙在东四购下这座院子,格局讲究,砖木结构,中西合璧,曾是老北京典型的高档宅邸。 时光流转,1949年以后,杜家离开大陆,这座宅子就被闲置了,孟小冬辗转去了台湾,而杜月笙则带着家人落脚香港,杜维善是他和姚玉兰所生的小儿子,那年才十六岁,父亲去世后,母亲带着他和骨灰前往台湾,他在台北读完中学,生活清苦,后来靠奖学金去了澳大利亚读地质,之后又定居加拿大,从事地质工程工作,几十年来,在异国他乡安身立命,事业稳定,生活平顺。 直到那年春天,他突然想起孟小冬当年嘱托过的事儿,孟小冬晚年曾告诉他,北京那座四合院还在,希望他将来有机会能处理好,杜维善没有忘,只是晚了一些,他带着当年的地契、产权文件来到北京,心里惦记着那座老宅子,也想完成一份迟来的承诺。 可当他走进胡同,推开那扇老木门时,眼前的景象却让他一时没能回过神来,原本宽敞清雅的院落,如今已经住进了二十多户人家,各家搭起的棚子、临时厨房、晾衣绳交错在院中,原有的格局已被各种临建填满,孩子的笑声、锅碗瓢盆的碰撞、老人的咳嗽声,一切都显得那么真实,却也那么陌生。 他试图向住户说明情况,拿出文件,讲述来龙去脉,但回应他的,是冷淡的目光和坚决的态度,几十年过去,这些人早已把这里当成自己的家,大多数人甚至是在这里出生、长大的,有人说他们有政府分配的住房证明,有人提到政策变化,还有人表示,如果真要让他们搬,也得支付高昂的补偿,这个数字之高,几乎让杜维善无法想象。 他没有吵闹,也没有硬来,只是默默地离开,第二天又回来,敲了几户门,希望能再沟通一次,他拿着地契,坐在低矮的凳子上,讲起父亲当年的故事,说到孟小冬的嘱托,说到这座宅子的历史,但最终,回应他的依然是沉默,或是委婉的拒绝,有人告诉他,几十年前这房子已经收归国有,早就不是私人财产了,房管部门的说法也没有什么不同:产权变更、政策调整、历史遗留问题,种种原因交织在一起,已经无法简单归还。 杜维善在北京多停留了几天,他没有再去胡同里交涉,只是在附近走走,他看看那些灰墙青瓦,看看街边卖糖葫芦的小贩,坐在长椅上吃一碗热腾腾的炸酱面,他知道,这一趟,终究是来迟了,地契还在,宅院却早已不属于杜家。 这之后,他去了上海,在那里,他参观了上海博物馆的古钱币馆,馆里陈列着各朝各代的钱币,其中几枚古波斯金币吸引了他的注意,他对这些东西并不陌生,早年在加拿大工作时,他便开始业余收藏古钱币,尤其是丝绸之路沿线的西域币种,他认为这些钱币承载着文明的交汇,是历史的实物印记。 他没有在博物馆停留太久,却在回去后做了一个重要决定,几个月后,他将珍藏多年的几百枚古钱币寄回了中国,捐赠给上海博物馆,那批钱币中,有古波斯萨珊王朝的金银币,也有中亚粟特的稀有铸品,总数超过三百六十枚,之后几年,他又陆续捐赠了七批,总计两千余枚。 这些藏品的市场估值极高,甚至可以说是亿计的文化资产,但他从未考虑过变卖,他说过一句话,钱币不是用来换钱的,而是用来换时间的,他希望这些历史的碎片,能回到它们该在的地方,被更多人看到,记住。 杜维善2020年在温哥华去世,终年88岁,那座四合院至今仍在北京,依旧是居民们的家,杜家的后人没有再提起收回的事,一切就此了结。 信息来源:凤凰卫视——李菁:杜月笙之子欲要回北京老宅遇阻