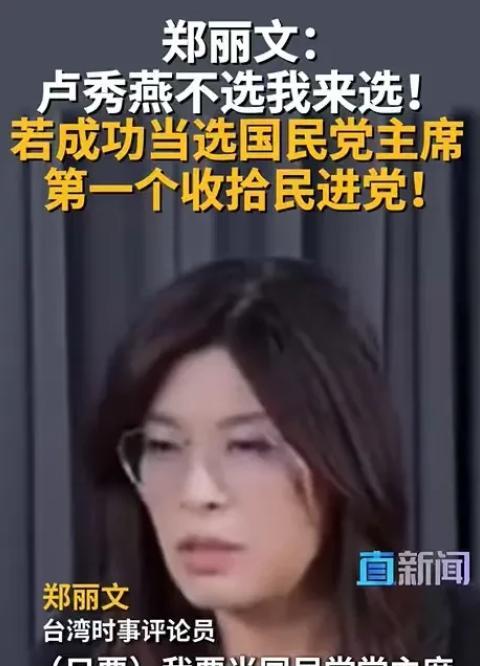

朱立伦要搞出震撼性堪比当年“换柱”事件的政治新动作——收回“交棒”承诺,继续参选党主席,上演“左手把棒子交给右手”的政治戏码? 27日,国民党中常会决定在岛内政坛投下重磅炸弹,将原本定在9月1日启动的党主席选举领表登记,突然被推迟到9月15日。 这个看似简单的时间调整,让人立刻联想到十年前那场震动台湾的“换柱风波”。 同样是朱立伦主导下的规则变动,同样伴随着权力交接的疑云,这一次,国民党是否又要重蹈历史覆辙? 台湾政治大学选举研究中心7月公布的民调显示,岛内中立选民比例已飙升至38.2%,创下近年新高。 这个数字背后,是民众对政党恶斗的厌倦,也是对国民党能否展现革新气象的观望。朱立伦作为现任党主席,本该抓住这个机会凝聚共识,却在选举规则上动起了手脚。 中常委们给出的理由是“8·23公投案后党员参与度提高,需要更多时间准备”,但明眼人都看得出,这是为特定人选铺路的老套路。 毕竟就在决议通过前一周,朱立伦还在公开场合多次喊话台中市长卢秀燕,期待这位“最强母鸡”能够参选,直到卢秀燕明确表态“专注市政,不涉党务”,这份热情才略显降温。 推迟登记的操作,暴露了朱立伦在权力交接问题上的算计。2021年朱立伦当选党主席时,曾承诺要推动党务革新,可四年任期即将结束,他却迟迟不愿明确交棒时间表。 更值得注意的是,党内民调显示,已经宣布参选的郑丽文支持率高达57%,远超其他竞争者。 这位以统派立场鲜明著称的候选人,提出的加强两岸交流、深化党内改革等主张,正契合了基层党员对改变现状的期待。 但朱立伦团队不仅没有顺势而为,反而继续游走于各派系之间,试图拼凑出一个符合自身利益的权力格局。 这种对民意的漠视,与2015年强行撤换洪秀柱候选人资格的操作如出一辙,都是将个人政治算计置于政党利益之上。 孙文学校总校长张亚中批评此举是“酱缸文化”的体现,这话戳中了国民党的痛处。从2015年的“换柱”到2025年的“延选”,十年间国民党始终跳不出权力斗争的怪圈。 朱立伦任内确实取得过一些选举成绩,2022年“九合一”选举拿下多个县市,2024年立法机构选举也维持了第一大党地位,但这些成绩并没有转化为稳固的政党认同。 最新民调显示,国民党支持度已从5月的20.5%跌至6月的18.9%,而民进党虽然也在下滑,仍以31.6%领先。 这种颓势背后,正是党员和支持者对领导层反复无常的失望,当一个政党把精力都放在算计规则而非回应民意上,衰败是必然的结果。 更深远的影响在于两岸路线的摇摆。知名评论员陈之汉6月访问大陆后直言,国民党必须支持“认同中国人身份的人”担任主席,这话直指朱立伦推动的“模糊策略”。 朱立伦任内始终在两岸政策上左右摇摆,既想维持传统蓝营基本盘,又想讨好中间选民,结果导致核心价值模糊不清。 如今他力推的潜在接班人卢秀燕,同样在两岸议题上刻意回避,这种“鸵鸟心态”让不少基层党员感到焦虑。 反观郑丽文等参选人明确主张加强两岸交流,反而获得了57%的党内支持,这说明国民党内部对清晰路线的渴望早已存在。朱立伦试图通过推迟选举来压制这种呼声,最终只会加剧党内分裂。 现在距离10月18日的投票日越来越近,国民党却陷入了熟悉的内耗节奏。除了郑丽文,张亚中、罗智强等七位参选人各有支持者,但都难以形成压倒性优势。 这种分散的局面,恰恰给了朱立伦“不得不再次出山”的借口。党内甚至传出“朱卢同盟”的说法,设想朱立伦连任后再传给卢秀燕的剧本,但政治现实从来不是按剧本上演的。 2016年朱立伦参选地区领导人败给蔡英文后,政治信誉已经遭受重创,这次如果真的食言参选,恐怕会彻底透支党内对他的信任。 38.2%的中立选民正在看着国民党的表现。这些人不是坚定的蓝营支持者,但也对民进党的执政不满,他们是国民党能否在2026年“九合一”选举中翻身的关键。 可惜的是,朱立伦团队似乎还没意识到,比起权力交接的算计,民众更关心的是国民党能否拿出清晰的政策主张,能否展现团结革新的气象。 当登记时间推迟的消息传出后,不少网友在社交平台留言“十年了还是老样子”,这种失望情绪比任何民调数据都更值得警惕。 国民党的当务之急不是玩弄选举规则,而是正视基层党员的诉求。郑丽文的民调领先不是偶然,它反映了党员对明确路线和革新魄力的期待。 朱立伦如果真的以“稳定大局”为由参选,那这场戏码只会比当年的“换柱”事件更伤根基。 毕竟政治可以有算计,但不能没有底线;可以有策略,但不能没有担当。 对此你有什么看法,来评论区聊聊。