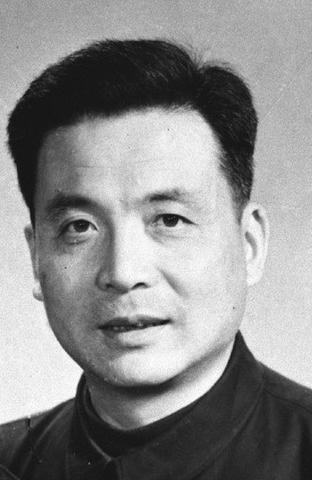

1986年7月29日,62岁的邓稼先与世长辞,临终遗言让人为之震撼。 邓稼先躺在北京301医院的病床上,生命已经走到了尽头,他拉着妻子许鹿希的手,用微弱的声音说出了最后一句话:“不要让人家把我们落得太远。” 这句朴实得不能再朴实的话,却道出了一个科学家最深的牵挂,此时的邓稼先已经被癌症折磨得形容枯槁,但他想的依然是国家,是中国的核事业。 时间倒回到1937年,13岁的邓稼先正在北平读书,卢沟桥事变爆发,日军占领了北平,这个少年看到日本兵在街上耀武扬威,心中燃起了愤怒的火焰。 有一次他竟然冲上去撕碎了一面日军旗帜,这个举动差点给全家招来大祸,父亲邓以蛰赶紧安排女儿带着他逃往昆明。 临走前父亲拉着他的手说:“儿子,你一定要学科学,学科学对国家有用。”这句话像种子一样种在了邓稼先心里,从此再也没有动摇过。 在昆明邓稼先进入了西南联合大学,那里条件艰苦,经常停电停水,但汇聚了当时中国最好的教授和学生。在这种环境中,邓稼先如饥似渴地学习着。 1948年,26岁的邓稼先拿到了留美奖学金,来到普渡大学攻读博士学位,他的导师是著名的核物理学家,对这个中国学生赞不绝口。 仅仅一年多时间,邓稼先就拿到了博士学位,成了人人羡慕的“娃娃博士”,导师极力挽留他,愿意为他提供最好的研究条件和丰厚的薪水。 但邓稼先心意已决,拿到学位后的第9天,他就登上了回国的轮船。朋友们都觉得他疯了,放着美国的优越条件不要,回到一穷二白的中国干什么? 邓稼先淡淡地说:“祖国需要人才,我学成了当然要回来。”这话说得轻松,但只有他自己知道,这个选择意味着什么。 回国后邓稼先投身于核物理研究,1958年,一纸调令改变了他的人生轨迹,上级要他参与一个绝密项目的理论设计工作。 这个项目就是原子弹的研制,从那一刻起,邓稼先就消失在了公众视野中,他不能告诉任何人自己在做什么,包括最亲的妻子。 许鹿希只知道丈夫去了一个很远的地方工作,具体做什么,什么时候回来,一概不知,邓稼先临走前对她说:“我这辈子就交给这件事了,做好了就值了。” 在戈壁滩深处,邓稼先和同事们开始了艰苦的攻关,没有外国专家,没有现成资料,甚至连像样的计算工具都没有,他们就用手摇计算机,甚至用算盘来进行复杂的理论计算。 白天在野外做试验,晚上挤在简陋的板房里计算到深夜,夏天热得像蒸笼,冬天冷得滴水成冰,但没有人抱怨。 1964年10月16日下午,上空升起了一朵蘑菇云,中国第一颗原子弹爆炸成功了!消息传来全国沸腾了,但邓稼先他们却不能庆祝,甚至不能透露自己参与了这项工作。 两年零八个月后,中国又成功爆炸了第一颗氢弹,从原子弹到氢弹,美国用了7年,苏联用了6年,英国用了4年,法国用了8年,而中国只用了2年8个月。 这个速度震惊了世界,但背后的艰辛只有参与者才知道,邓稼先作为理论设计的总负责人,承受着巨大的压力和责任。 1979年,一次氢弹空投试验出了意外,降落伞没有打开,氢弹直接砸在了地上。现场一片混乱,谁也不知道会发生什么。 邓稼先二话没说,第一个冲向了坠落地点,同事们拦住他:“太危险了,让别人去吧。”他摆摆手:“这是我设计的,我最了解它,必须我去。” 他找到了氢弹的碎片,用手捧着仔细检查,那一刻致命的辐射正在无声无息地侵蚀着他的身体,但他毫不在意。 长期的过度劳累和这次辐射,彻底摧垮了邓稼先的身体,1985年,他开始便血,到医院一检查,已经是直肠癌晚期。 即使在病床上,他仍然放不下工作,他和于敏等人一起,完成了《中国核武器发展规划建议书》,为中国核武器的长远发展指明了方向。 1986年7月17日,病重的邓稼先被授予“全国劳动模范”称号,他虚弱地笑了笑,这是他一生中为数不多的公开表彰。 说起奖励邓稼先的经历让人既感动又心酸,整个“两弹”项目组的奖金总共只有一万元,作为核心人员,他拿到的是最高等级:每个“弹”十元钱。 面对这微薄的奖励,邓稼先从来没有抱怨过,他常说:“搞科学研究,一不为名,二不为利,就是要把工作做到世界先进水平。” 在生活中邓稼先极其简朴。他总是骑着一辆旧自行车上下班,穿的衣服也是最普通的中山装,同事们都说,这个人身上没有半点官架子。 临终前的那句“不要让人家把我们落得太远”,成了邓稼先留给后人最珍贵的遗产,这句话里没有豪言壮语,却比任何口号都有力量。 邓稼先走了,但他用生命点燃的那团火却永远不会熄灭,今天的中国之所以能在国际舞台上挺直腰板,离不开像他这样的科学家默默奉献。 信源:邓稼先:假如可以再生 我仍选择中国. 新华网