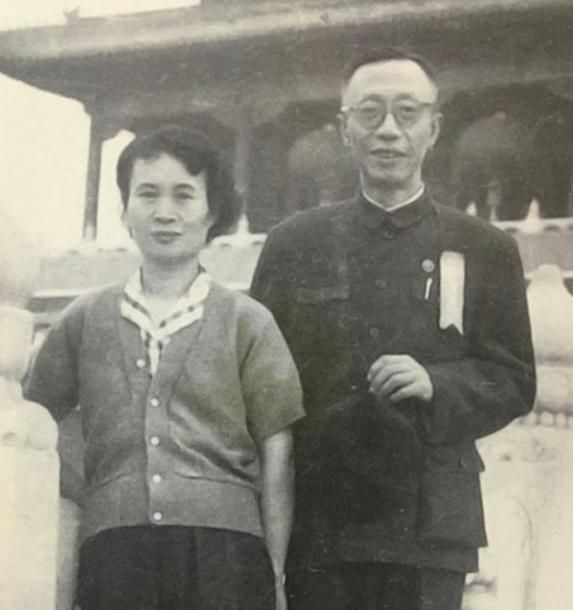

上世纪60年代的一天,新凤霞在西四北京小吃店,看见溥仪正在门前站着,新凤霞看他双手搓着冻得发紫的脸,便问他:“老爱,你怎么不进去吃饭?” 说起溥仪和新凤霞这段交情,得从新中国成立之后说起。那时候溥仪从战犯管理所出来,特赦了,安排在北京植物园干点活,后来转到全国政协文史资料研究委员会,当个普通职员。生活一下子从过去那种皇帝日子变了样,他得学着适应,学着干些平常人做的事。溥仪小时候在宫里长大,不会系鞋带,不会骑自行车,这些基本都得从头学。植物园的工作让他接触到土壤和植物,他慢慢上手,种花栽树什么的,虽然起步晚,但也算融入了新环境。 新凤霞是评剧界的大名人,新派创始人,演过《刘巧儿》《花为媒》那些经典戏。她的单位中国评剧院离溥仪的工作地不远,赵登禹路那边,两个单位常搞联合活动,像是清扫街道啊,参加劳动什么的。就这么着,两人认识了。溥仪过去在宫里就爱听戏,尤其是评剧京剧那种,现在有机会跟个真正的艺术家共事,他觉得挺高兴。听说他还跟新凤霞说过,认识她是件光荣的事,因为历史上末代皇帝大多没好下场,他却能通过劳动重生,靠自己双手吃饭。 他们的友情就是在这些日常劳动中一点点建立起来的。溥仪不是那种高高在上的人了,他变得普通,生活技能缺了不少,需要别人帮把手。新凤霞看他这样,就多关照一些。两人被分到一起干活,比如清扫厕所那种脏累事儿。新凤霞干活细致,每次扫完会点支玉兰香,保持干净。溥仪学着她的样儿,也开始认真做,先用水冲地板,用扫帚刷刷,再点香关门。他学得快,虽然一开始笨手笨脚,但进步明显。有次他忘了带火柴,去借了拿着香回去,结果眼镜蒙雾,走错地方,进了不该进的区域,闹出误会。别人冲上来指责他,喊他是封建皇帝卖国贼,让他跪下。他就跪了,新凤霞过来解释,也被牵连,一起跪了好半天。事后溥仪跟新凤霞聊天,说旧制度没了救了他,让他学到本事,懂得啥叫真正的人的生活,还感谢劳动人民。他觉得前半生可怜又可恨,这话说得挺实在,显示出他对自己过去的认识。 溥仪的过去当然有不少问题,当过伪满洲国的皇帝,签过那些卖国条约,历史上有记录,不会因为后来改造就抹掉。但在新生活中,他确实努力改变,不再摆架子。跟新凤霞的相处,让他看到普通人的友情。新凤霞也不是一帆风顺,她从小卖艺出身,吃过苦,懂人情世故,对溥仪这种从高处跌下来的人,有种理解。他们的交情不是那种轰轰烈烈的,而是通过小事积累。比如溥仪爱听戏,新凤霞就跟他聊聊评剧的唱腔,教他些基本知识。他呢,偶尔讲讲宫里的旧事,但不夸张,就当回忆。这样的交流,让溥仪觉得生活有意思了点,不再那么孤单。 西四小吃店那件事儿,就是他们友情的一个小片段。那天中午,溥仪在店门外等新凤霞,天冷,他冻得脸发紫,手搓着取暖。新凤霞来了,问他为啥不进去。他解释说不知道她啥时候到,先点菜怕凉,不点又怕坐着不合适,讲究礼数。溥仪这人就这样,旧习惯改不掉,总在意这些小节。新凤霞听了觉得无奈,两人赶紧进去吃了点东西,匆匆忙忙就走了。中午时间短,得赶回去干活。她以前提醒过他好几次,如果她晚了就别等,先吃自己的,但他每次都不听,坚持等到她来才动筷子。这事儿虽小,却看出溥仪的性格,倔强又重情义。 类似的事儿不止一次。溥仪在单位干活,常出错,挨批评,但他不气馁,继续学。新凤霞帮他纠正,教他怎么做对。他们的单位离西四不远,那片儿是老北京的热闹地,小吃店多,豆汁焦圈羊杂汤啥的,接地气的吃食。溥仪过去吃惯山珍海味,现在学着吃这些平民东西,也算一种转变。他跟新凤霞一起去买早点的时候,排队人多,他不会挤,新凤霞胆小也不敢,两人就那么等着,买到手已经凉了半截。这类小插曲,让他们的关系更像朋友,而不是什么皇帝和艺人的差距。 他们的友情持续了好几年。溥仪后来身体不好,1967年走了,新凤霞继续她的艺术生涯,还写了回忆他们的书。书里没美化什么,就实打实讲那些事儿。溥仪的负面历史摆在那,卖国贼的帽子不是白扣的,但他后来的努力,也值得一提。新凤霞的回忆,透着一种人性味儿,不是高大上的,而是普通人之间的关照。像西四小吃店那种事儿,现在想想,就是生活的小细节,反映出时代变迁下的人性。