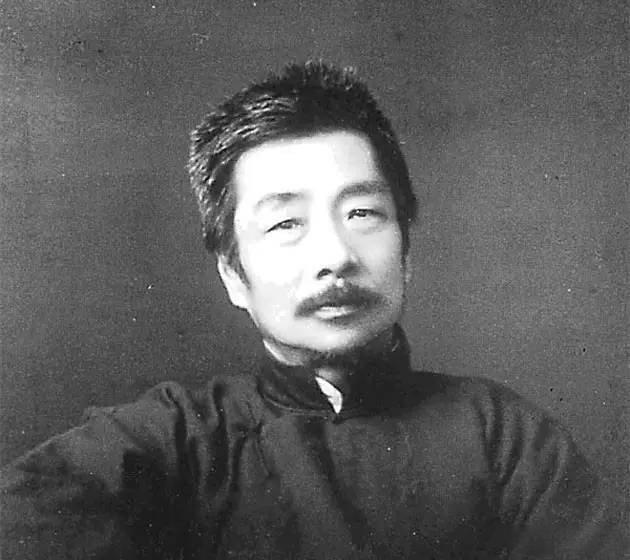

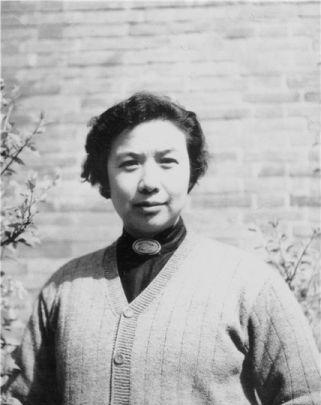

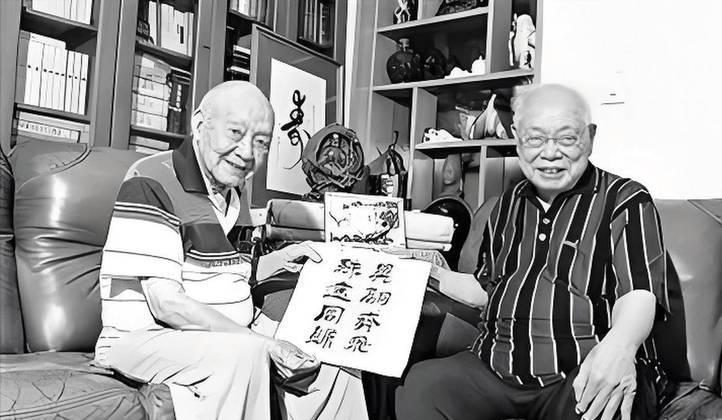

[太阳]瞿秋白慷慨赴死时年仅36岁,建国后为何很少纪念他? (参考资料:2020-07-23 中国网文化——中共平反“瞿秋白冤案”始末:在自我纠错中前行) 一个政党想要长久地走下去,靠的不是永远正确,而是敢于直面错误、有能力纠正偏差,回看中国共产党九十多年的风雨历程,就是一部不断总结经验、自我完善的历史,从延安整风到真理标准大讨论,两次深刻的思想洗礼,都极大地推动了事业向前发展。 而瞿秋白和他那本《多余的话》的故事,正是这宏大历史中一个极其生动又让人唏嘘的注脚,这不单单是一个人的荣辱沉浮,更是一面镜子,映照出党在不断求索中,如何调整自身、追寻真相。 瞿秋白曾是站在时代浪尖的人物,八七会议后,他接替陈独秀,一度成为党的最高领导人,但政治风云变幻,1931年初,他在六届四中全会上被解除了中央领导职务,后来前往瑞金,担任了教育部长一类的职务。 当红军主力准备长征时,他多次请求随队出发,却最终被留了下来,命运的转折点在1935年2月,他在福建长汀被国民党地方部队俘获,四个月后,他迎来了生命的终点,目击者回忆,他就义那天异常从容,喝着酒,唱着《国际歌》,最后自己选了片草地盘腿坐下。 英雄的结局本该是清晰的,但一份手稿的出现,让一切变得复杂,临刑前,瞿秋白写下了两万多字的《多余的话》,这篇自白里没有慷慨激昂的口号,反而充满了文人的忧郁、痛苦与倦怠,像是一场灵魂深处的自我剖析。 在那个讲求革命纯粹性的年代,这种复杂的内心情感,与他英勇就义的形象形成了巨大反差,这份手稿先是被国民党方面部分发表,后又全文刊出,成了后来指控他为“叛徒”的核心“证据”,让他背负了数十年的骂名。 最初,党内普遍认为《多余的话》是国民党伪造的,根本不信,抗战初期,有人想出售原稿,也被我方因认定是赝品而拒绝,在公开场合,对瞿秋白的评价一直是正面的,1945年的历史决议称赞他有“无产阶级英雄气概”,1955年,中央还决定将他的遗骨迁葬北京。 在迁葬仪式上,陆定一代表中央,赞扬他是一位“无限忠诚的战士”,然而,这种公开的褒扬之下,暗流涌动。 建国后编辑《瞿秋白文集》时,中央指示只收录文学论著,理由是他的政治理论脱离中国实际,更有意思的是,毛主席亲自为文集写的序言,肯定了他的英勇不屈,但这篇序言当时并未发表,直到三十年后才在档案中被发现,可见当时党内对其评价的复杂。 到了六十年代初,风向变了,随着“阶级斗争”的弦越绷越紧,对《多余的话》的怀疑变成了确认,周总理也证实,他见过原稿,确实是瞿秋白的笔迹,当时一场关于太平天国将领李秀成自述的“晚节不忠”大讨论,也间接波及了瞿秋白,他的名字渐渐不再被提起。 特殊年代的狂潮一来,《多余的话》被彻底歪曲为他叛变的“铁证”,他的墓碑也被砸毁,这位曾经的党的领袖,被打入了十八层地狱。 风暴过后,是拨乱反正的春天,瞿秋白的问题,终于被重新摆上了桌面,1979年,《历史研究》刊发了陈铁健的文章《重评〈多余的话〉》,打响了为瞿秋白公开正名的第一枪,党内元老陆定一更是直接致信中纪委,率先倡议平反。 陆定一在信中提出了三点犀利的质疑:其一,《多余的话》里没有出卖同志的内容,不是自首书;其二,最早说瞿秋白是叛徒的是谢富治;其三,如果他真的叛变,国民党为何不大肆宣传? 与此同时,瞿秋白的女儿瞿独伊和胞妹瞿轶群也分别致信中央,请求为父亲和兄长恢复名誉。 陈云、胡耀邦等中央领导迅速作出批示,要求查清事实,给出一个公正的结论,中纪委随即成立了五人复查组,专门负责此事,调查工作紧锣密鼓地展开,到1979年底,平反文件已经起草完毕,准备提交十一届五中全会。 但过程并非一帆风顺,那次全会只通过了为刘少奇平反的文件,瞿秋白的事被暂时搁置,关键时刻,邓小平明确表态:瞿秋白不是叛徒,历史遗留问题必须解决,这为最终的平反定了调。 1980年6月,纪念瞿秋白就义45周年的座谈会在人民大会堂举行,多位中央领导出席,不久后,中组部、中纪委的代表在八宝山他被毁的墓碑前敬献了花圈,同年10月,中共中央办公厅正式转发了中纪委的调查报告。 报告一锤定音:细读《多余的话》全文,找不到任何出卖党和同志、攻击马列主义或向敌人摇尾乞怜的内容,结论是,《多余的话》“决不是叛变投降的自白书”。 两年后,中纪委在提交给十二大的工作报告中,再次确认瞿秋白同志被捕后“坚持不屈斗争,被敌人杀害”。 至此,泼在瞿秋白身上的所有污水被彻底清洗干净,1991年,《瞿秋白文集》政治理论编出版,那篇曾引发轩然大波的《多余的话》,被正式收录其中。 瞿秋白的故事,从被误解到最终平反,深刻地展现了中共作为一个大党,在面对历史复杂性时的自我审视和纠错能力,承认历史的曲折,正视曾经的错误,正是这个政党能够不断革新、保持生命力的根源所在。