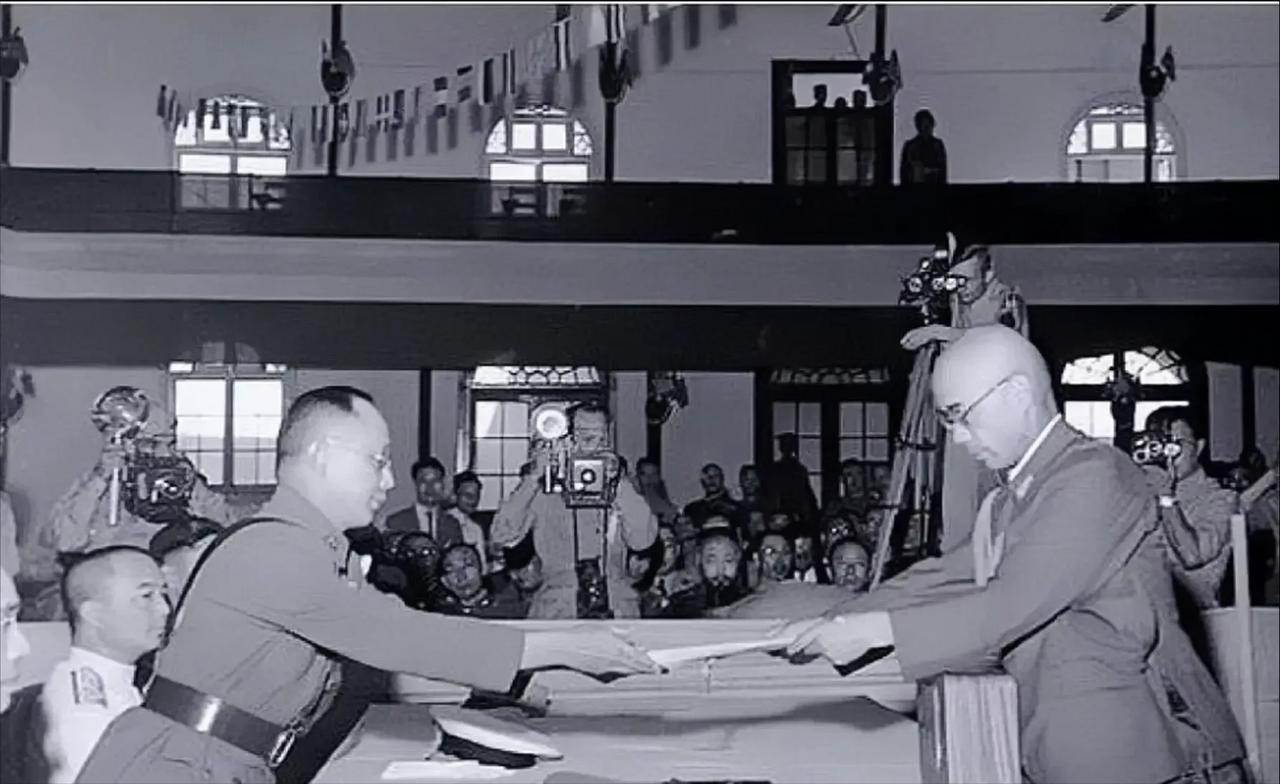

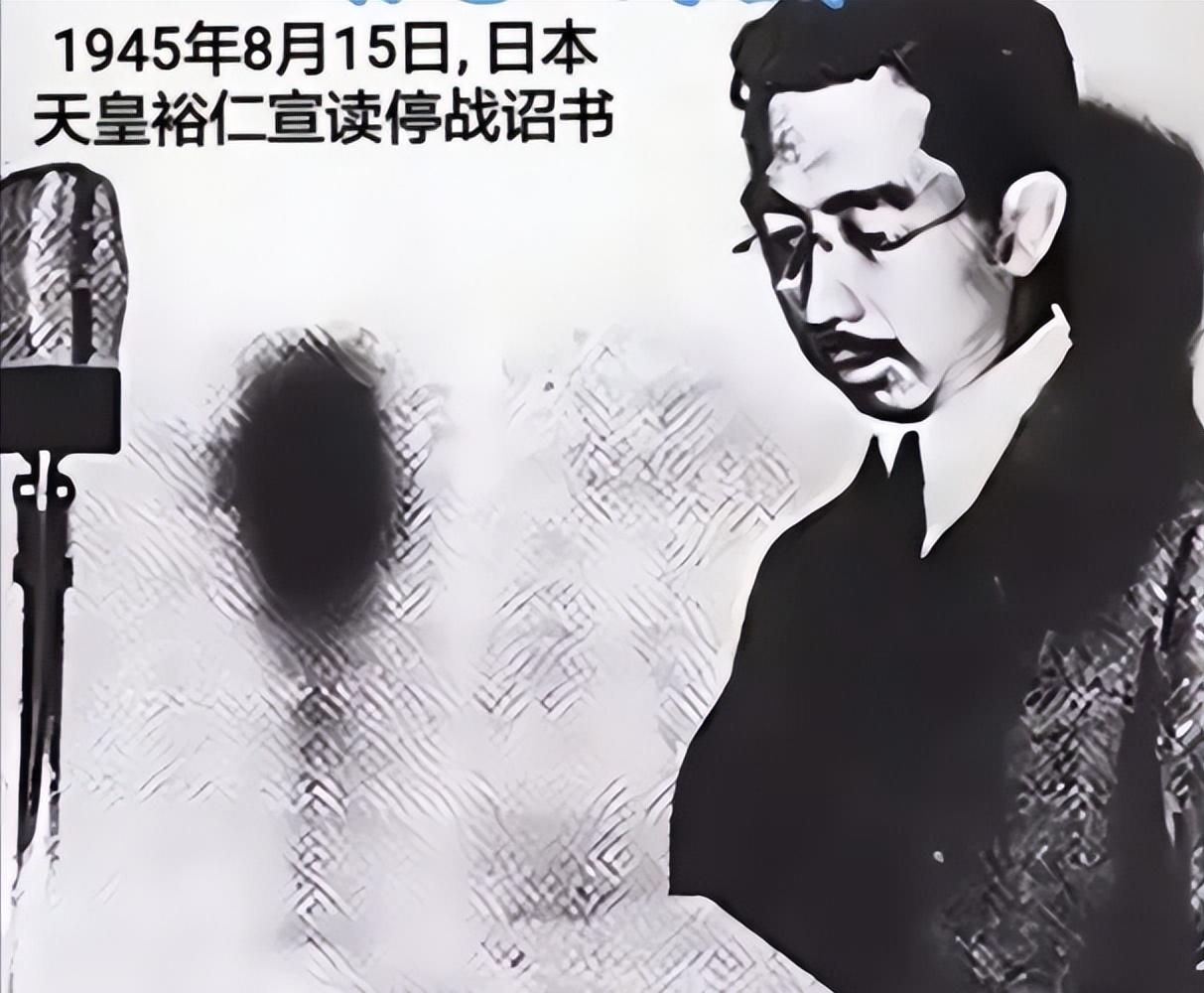

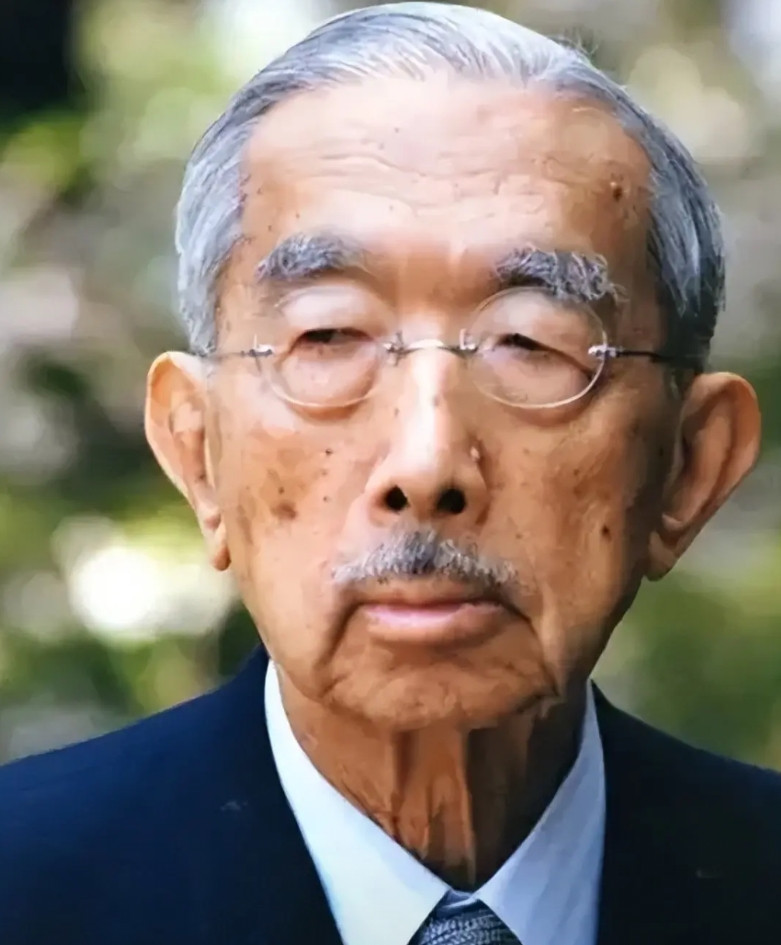

9.3阅兵过后中国第一件事要做的就是彻底推翻日本天皇制,当年发动侵华战争是天皇一手操持的,昭告天下文书也是天皇手御。天皇制绝不能让它在日本继续存在,否则就使用武力将其摧毁。否则,不足以平亚洲人的民愤。 9月3日,北京长安街,铁流滚滚,战机轰鸣。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵不仅是对历史的缅怀,更是对现实的警醒。 随着礼炮响彻云霄,社交媒体和各类评论平台上,一种激进的呼声悄然涌现:“彻底推翻日本天皇制,用武力摧毁其象征性的国家元首。” 理由很简单——当年发动侵华战争的正是昭和天皇裕仁,战犯未受清算,制度仍在延续,历史的正义如何告慰英灵?但这份情绪背后的问题远比一句口号复杂得多。 我们真正需要问的是:天皇在那场浩劫中究竟扮演了什么角色?他为何能全身而退?天皇制的延续,又为今天的日本留下了什么样的政治烙印? 翻开历史,真相令人愤慨。1941年12月8日,日本对美宣战,太平洋战争全面爆发。那份宣战诏书,正是以“天皇”的名义发布,署名“朕惟我皇国”。 不仅如此,从1931年“九一八”事变以来的对华全面侵略,裕仁天皇始终亲自参与战争决策。御前会议制度让他得以掌控最高军事指挥权,所有作战命令需经其“御裁可”。 赫伯特·比克斯在《裕仁与战争的真相》一书中指出,裕仁并非旁观者,而是战争机器的主心骨——一个以神权为掩护的政治操盘手。 更令人愤怒的是,1945年日本“投降”时,盟国并未要求其彻底交出战争元凶。相反,在瑞士和瑞典的斡旋下,日本提出“保留国体”作为求和前提,而美国却选择了接受。 对外宣称“无条件投降”,实则留下了最大的一项条件——天皇制不能废。麦克阿瑟在占领初期明确表示:“保留天皇制度有助于维持秩序,避免混乱。” 说白了,美国用一个象征性的“和平天皇”,换来了对日本社会的全面控制。这不是正义的胜利,而是战略的妥协,是对历史记忆的消解。 东京审判成为天皇责任的“缺席审判”。尽管东条英机等七名甲级战犯被处以绞刑,但裕仁天皇却从未上法庭受审。美方以“保持日本稳定”为由,刻意遮蔽天皇的战争角色。 而在1945年8月15日那场著名的“终战诏书”广播中,“朕深怀痛惜”、“结束战事”之语反复出现,却只字未提“侵略”、“罪行”、“责任”三个核心词。这不是一份忏悔,而是一份粉饰。 正因为如此,战后日本社会的反省始终浅尝辄止。天皇制的保留,成为右翼势力维系“日本精神”的核心支点。他们借助天皇的“血统神性”,主张日本的独特性与优越性。 靖国神社年年香火不断,历史教科书不断淡化南京大屠杀,甚至出现“东京审判是胜者的审判”的荒谬言论。没有从最高权力象征处进行清算,日本便永远不可能真正面对自己的战争罪责。 这种历史修正主义的存在,不仅是对亚洲受害国的侮辱,更是一种政治上的倒行逆施。有人因此主张:既然天皇制是军国主义的温床,那就彻底推翻它,必要时不惜诉诸武力。 这种情绪可以理解,但不能盲从。以中国今日之国力,军事上确有震慑力,但这并不意味着可以无视国际法的基本准则。联合国宪章明确规定,各国主权平等、不得干涉内政。 以武力推翻日本的国家制度,将被视为赤裸裸的侵略行为,不仅会引发美日安保条约的全面激活,还可能造成亚太地区动荡不安,重蹈战争覆辙。 中国最不需要的,是被拖入一场非正义的战争,断送民族复兴的战略机遇期。更何况,日本社会并非铁板一块。反战声音、和平运动在民间长期存在。 把天皇制与日本全体人民划上等号,是战略上的肤浅。真正的对手,是那些妄图恢复军国主义、否认侵略历史的右翼政客,而不是一个早已被“虚君化”的象征性制度。 面对历史遗留问题,中国的战略选择应是理性而坚定的。一方面,应在国际舞台上持续揭露天皇在战争中的责任,推动历史真相的公正还原。这既是对先烈的告慰,也是对未来的警醒。 另一方面,应当精准识别日本国内的右翼动向与和平力量、保守传统之间的区别,避免一刀切地激化对立。更重要的是,中国必须始终把增强自身综合国力作为根本。 只有当中华民族真正强大,才有足够的话语权去定义历史、塑造未来。 在此基础上,推动构建以和平共处、互利共赢为核心的新型国际关系,让历史的悲剧不再重演,才是对那场战争最有力的回应。 今天,我们纪念胜利,不是为了延续仇恨,而是为了凝聚力量,警醒现实。推翻天皇制不是口号的胜利,而应是历史认知的深化、国家战略的成熟。 只有当我们以清醒的历史观和稳健的战略观去面对复杂的国际局势,中华民族的伟大复兴之路,才不会因一时的情绪而偏航。历史不会遗忘,但如何书写未来,才是我们真正的使命。