班公洛之战:三万印军全线反扑,战斗五天,印度同时选择了停战

1962年11月21日,在中印边境交界处的班公洛地区战斗结束后不久,我军部队就接到了上级命令——在中印边境全线停火后撤。之后,我军撤出中印边境战场,并将缴获的印军装备和俘虏归还给印度政府。面对中国军队再次的主动让步,印度人显然没有了之前的嚣张气焰,也选择了停战。

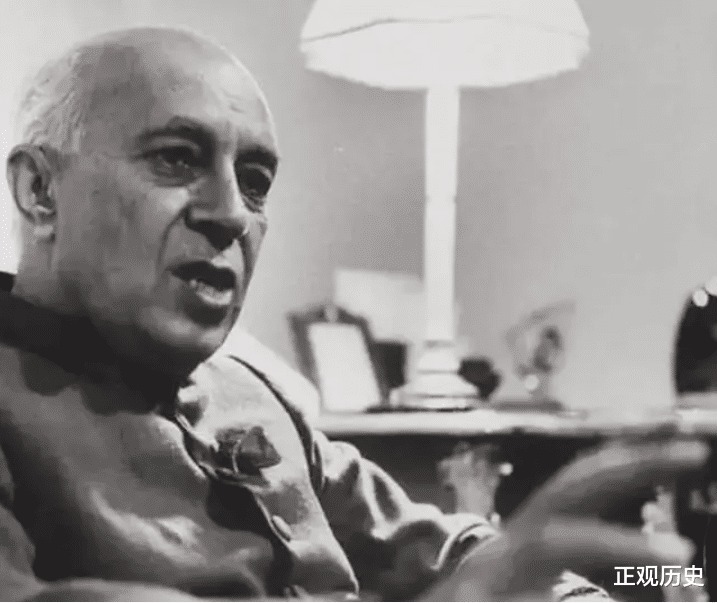

当年的那场战斗不仅让尼赫鲁颜面扫地,也成为了印度媒体口中“永远不能忘记的战争”。在战争过去几十年后,印度谈起中印战争,表示:32天伤亡约5000人,基本被中国军队平推了。

1951年开始,印度总理尼赫鲁派兵在中印边境传统习惯边境线向北推进,侵占中国90000多平方公里的领土,从此之后,中印边境线上的兼则马尼、巨哇、曲惹、什布奇山口、波林三多、香扎和拉不底以及巴里斯等地区处于印军控制之下。

1959年西藏地区发生叛乱,我军派兵解放西藏后,叛乱分子头目逃往印度寻求庇护,尼赫鲁又借此时机要求我方将中印边境线上122000平方公里的领土划归印度,遭到我方拒绝后,印度政府在尼赫鲁的带领下策划了“前进政策”蚕食我方领土。

1959年8月始,印度武装力量相继在中印边境地区制造了朗久、空喀山事件。1962年4月开始,印军开始在中印边境的我方领土内相继建立起43个军事据点。印度这一系列举动使得中印边境关系急剧恶化,我方起初还希望同印度通过和平谈判解决争端,但尼赫鲁方面一再加紧侵略步伐,我们不得不动用武装力量以应对尼赫鲁的武装侵略。

1962年10月17日,中央确定了对印军实施自卫反击作战的决策,解放军武装部队随即在中印边境地区进行战斗准备、制定作战计划。

接到我方决定作战的消息后,印军于1962年10月17日、18日在中印边境东段、西段地区发动大规模炮击行动,挑起了边境武装冲突。与此同时,我方部署在边境地区的各作战部队也紧急进入战备状态,迅速兵力部署以迎接印军进攻。

关于中印爆发边境战争这一问题,印度资料显示:时任印度副总理的萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔(Sardar Vallabhbhai Patel)在战争爆发前就已经预测到了中国的侵略性政策,在给总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(Jawaharlal Nehru)的一封信中,他将中国描述为潜在的对手,不幸的是尼赫鲁痴迷于与中国和平共处的理念。

另外,在印度资料中还记载了我方的“侵略”行为:“1953年后,中国开始积极建设道路,公然侵犯边境,早在1954年中国地图就显示阿克赛钦是其领土。三年后,中国完成了连接新疆和田和西藏拉萨的219号公路的建设。此外,中国还指责印度边境巡逻队侵入了他的领土。那是我国政府坚决捍卫其主权的体现。尽管如此,尼赫鲁和梅农依然无视陆军首长关于增加资源和实现武装力量现代化的建议。”

正是这样的错误观念引导下,印度方面才会在1962年10月17日开始在中印边境地区发动大规模的进攻行动。他们进攻,我们自然不能坐以待毙,所以到1962年10月20日的时候中印边境战争爆发。

印军在中印边境上的军队数量已经达到了近20000人,为了应对,我方部署兵力也达到了20000人左右。

由于我方在战争爆发前夕就已做好准备,战斗爆发后各部队按照预定计划进行。在第一阶段的作战中,我军针对印军前重后轻、侧翼暴露的阵地部署情况,采取侧面迂回、两翼进攻、分割包围的战术。

在10月20日至28日9天的战斗中,我军集中主要兵力,在中印边境的东段地区迅速抢占枪等、卡龙、克宁乃、沙则、章多等地,并向印军位于扯果布、邦冈丁的正面阵地发动进攻,在短时间内就冲散了印军在克节朗和达旺地区的部署,并全歼印度陆军精锐部队第7旅,收复了达旺河以北部分中国领土。

在中印边境的西段地区,我军先后拿下印军在加勒万河谷、红山头、班公湖、巴里加斯等地设立的武装据点。至第一阶段的战斗结束时,我军已将原先印军设立在我境内的43个武装据点端掉37个。

第二阶段作战于1962年11月16日开始,印军在中印边境线上的兵力已经增加到了30000多人,印军在几天时间内向我军发动了全线反扑。解放军实际上已经准备停战了,无奈只得继续进行反击作战,直到进攻至金古底、西山口-邦迪拉、班公洛地区,将印军的武装据点全部清除,战线靠近中印边境传统习惯线的时候,我方才于1962年11月21日宣布中国边防部队在中印边境全线停火、后撤。

而这样的结果是印度方面所不能接受的,以至于他们在战斗结束几十年后回忆起来还表示“每当我们想起在中印边境战争期间为保卫国家而牺牲的勇士们,看到热赞拉战争纪念碑上刻着的文字就会产生共鸣。”

在印度方面的资料记载中曾经有这样一句话:“像瓦弄(Walong)、热赞拉山口(Rezang La)、东章拉山口(Tongpen La)、崩迪拉山口(Bomdi La)、乃堆拉山口(Nathu La)这些地方渗透着士兵的鲜血,这些勇敢的士兵没有足够的装备,甚至无法为战争做准备,但印度空军将他们投放在中国边境的各个阵地上,并从那里带回受伤士兵和战士尸体,这些士兵在保护拉达克的战役中击毙1000多名中国士兵。”

同时印度还表示“因为多方面的失误,在持续了一个多月的战斗中,我们大约有1300名士兵死亡,基本被中国军队平推了,他们占据了我们38000平方公里的土地。”

根据我方资料记载,在为期32天的战斗中,我军共歼灭印军6个旅、歼灭印军第5旅、第67旅、第114旅、第129旅各一部,击毙、击伤印军4885人,俘虏3968人,自身牺牲722人,受伤1697人。不论是从伤亡比还是从战斗结果上来看,我军的战斗成绩都是毋庸置疑获胜的。

暂且不说印军伤亡人数在记载上的数据差别,印度在这场战争中,从一开始就注定是失败的。战斗失败后,印度方面总结了失败的几方面因素,其中就有一个原因是“国防部长和指挥官的不负责任行为”,其实就是在指责时任印度国防部长梅农和印度东北边境局最高长官考尔将军。

在印度方面的资料中,首先罗列了梅农和考尔的几条不负责任的行为:第一,梅农用人不当,他选择任命没有真才实能的考尔中将担任印度东北边境局司令,负责在边境地区和我军作战。考尔没有任何作战经验,但凭借着处事圆滑获得了梅农的认可,还被任命为了指挥官,梅农需要在这件事情上负主要责任。

第二,考尔在前线指挥战斗时生病了,但他仍然在家里指挥战斗,尽管这一行为在当时引起了很多人的不满,但因为考尔和梅农关系密切,并没有人敢违反命令。由于考尔在新德里进行电话指挥,并不知道战场的真实情况,导致在作战中做了很多错误决策,并直接导致印军在作战中失败,之后梅农和考尔双双被免去职务。

其次,在反思失败的时候,印度方面也指出了情报机构负责人的失误。他们认为当时印度的情报机构负责人马利克没有对我们在边境地区采取的行动做出正确决策,也没有及时将信息传递给军队、政府,导致印军在毫无迎击准备的情况下遭受我军进攻。还有一点就是印度情报部门没有及时传递出我们没有针对空袭行动的安排这一情报,使得印军在战斗中没有正确使用空军。

另外,他们还特别提到了尼赫鲁在这其中的原因。关于尼赫鲁的原因,印度方面的资料中是这样陈述的:尼赫鲁当时认为中国不能发动战争,因为中国那时与苏联的关系很糟糕。正因如此,他们才没有在战争开始之前积极发展武装力量,进行军事准备,

尼赫鲁的错误远不止于此,在印度资料中,尼赫鲁的决策失误也是导致印军在1962年失败的一个重要原因。根据印度资料记载,尼赫鲁在印度军队缺乏必要军事装备的情况下,命令部队在中印争议地区设立军事哨所,并配备低效的武器,这样的行动导致印军和我军直接进行正面对峙。

1958年底,印度还允许我方一个军事代表团访问印度的主要国防设施。最大的疏忽是尼赫鲁限制了空军的作用,而它的使用本可以改善我们在战争中的地位,但尼赫鲁却认为空军的部署会增加紧张局势,所以在战争中严格限制空军的使用,尼赫鲁的失误最终导致了1300名士兵丧生。

关于印度方面的战争反思,有几点需要特别做出纠正,当时印军在拉达克的战役中并未击毙我军1000多人,我军在整场战争中的烈士总人数为722人,且不是在同一场战役中牺牲的。

印军当时的武器装备和战场救护能力并没有我军先进,何来的击毙我军1000多人一说。至于他们所说的“被中国侵占38000平方公里领土”更是子虚乌有,我军只是将原本就属于我们的领土从印军手中夺回来,他们才是侵略者!

还有,尼赫鲁在战斗中是动用了空军部队的,只是由于印度空军力量不足无法实施有力支撑罢了。尼赫鲁还特地向美国求援,但并未得到对方的正面回应。事实证明,非正义的战争,不论如何,都会最终走向失败,战争的天平不会倒向侵略者的那一方!