1369年,71岁朱升,向朱元璋辞行:“陛下,老臣要回家祭祖。”朱元璋欣然同意,并赏了他一块免死金牌。然而,朱升一出城门,立即调转方向,逃离了京城。 马车轱辘碾过城郊的土道时,朱升掀起车帘往后望了眼——那座刚换了龙旗的城,墙根下的积雪还泛着白,可他知道里头暖阁里的火,早烧得比当年濠州军营里还烈。怀里的免死金牌硌着肋巴骨,冰凉的铜锈蹭得衣襟发涩,他却捏着金牌的指节泛白,像是攥着块烧红的烙铁。 “老爷,真不回休宁老家?”车夫是跟着他从龙游投奔来的老仆,声音里带着慌。朱升没应声,只往车座角落缩了缩。他哪能回休宁?老家的宅子早被元兵烧了半截,如今族里人怕是正等着沾他这“帝师”的光——可这光有多烫,没人比他清楚。 当年在应天府城楼上,朱元璋攥着他写的“高筑墙,广积粮,缓称王”九个字笑,眼里的光比城楼下的火把还亮,可上个月李文忠班师回朝,庆功宴上皇帝盯着那些武将的眼神,冷得能冻住酒里的浮沫。 马车在溧水渡口停了三天。朱升没敢住驿站,只在河边破庙里蜷着。夜里听着船工号子声,总能想起五年前郭子兴死后,朱元璋在滁州城攥着他的手说“先生若留,我必不负”。那时的朱元璋,粗布袍子上还沾着麦糠,说话时牙花子还漏风。 可如今呢?朝堂上新设的锦衣卫,腰牌上的虎头比当年陈友谅的战旗还吓人。前几日他去辞行,文华殿里香炉的烟飘得正好,皇帝笑着往金牌上刻“开国辅运”四个字,刻刀落下去时,指腹在他手背上蹭了下,那温度烫得他后颈的汗毛都竖起来了。 第四日雇了条乌篷船往下游去。船娘摇橹时哼着吴歌,朱升却总觉得那调子像在哭。他让老仆把金牌用破布裹了,塞进船底的淤泥里——免死?当年赵普帮宋太祖定了天下,不也落得个罢相的下场?这世上哪有真能免死的牌,只有皇帝愿不愿让你活。 他想起自己儿子朱同,去年刚中了举人,还在吏部当个小主事。离京前没敢去看他,只托人捎了封家信,信里没敢说别的,只写“春寒,多添衣”。其实他想说的是,别贪那官帽,赶紧辞了差事往南跑,跑得越远越好。 船过常州时,岸上飘来消息——皇帝赏了李善长一座新宅,还赐了两名宫女。朱升听见这话,一口热茶呛在喉咙里,咳得腰都直不起来。李善长是他当年举荐的,那人算盘打得精,可心眼比算盘珠子还实。皇帝这会儿赏宅赐人,哪是恩宠?分明是把秤砣挂在他脖子上——你看,我待你们多厚,你们可别轻举妄动。 到了桐城地界,朱升让船靠了岸。找了处山坳里的破道观住下,脱下官靴换上草鞋,头发也任由它白着,倒真像个山野老道士。有时下山买米,听镇里的人说京城的事,说哪个将军又被皇帝派去守边疆了,哪个文臣又被赏了金银。没人提他这个“开国帝师”,仿佛他早跟着前朝的旧人一起埋进了土里。 转过年来开春,老仆从外头带回张邸报,上面说朱同升了礼部员外郎。朱升拿着邸报在油灯下看了半宿,最后往火盆里一扔,火苗“噗”地窜起来,映得他满脸皱纹都在抖。他知道,儿子没听他的。也是,年轻人哪懂,那官帽看着光鲜,檐角上坠的哪是琉璃珠,分明是催命的铃铛。 又过了两年,朱升在道观里咽了气。临死前攥着老仆的手,只说“别让人知道我在这儿”。老仆照着他的话,把他埋在了道观后坡的松树下,连块墓碑都没立。直到好些年后,有江南的书生路过桐城,听道观里的老道说这段往事,才在笔记里记了句“朱学士遁于野,终其身未再入都”。 那枚被埋在船底的免死金牌,后来怕是早被淤泥蚀成了废铜。其实朱升打从离京那天就明白,能保自己性命的,从不是那块刻着字的铜牌子。是懂得见好就收的清醒,是看透“飞鸟尽,良弓藏”的通透。古往今来多少功臣,不是输在功高震主,是输在总以为皇帝的恩宠能当饭吃——却忘了,帝王家的饭,从来都带着霜。 参考书籍:《明史·朱升传》、《明实录》

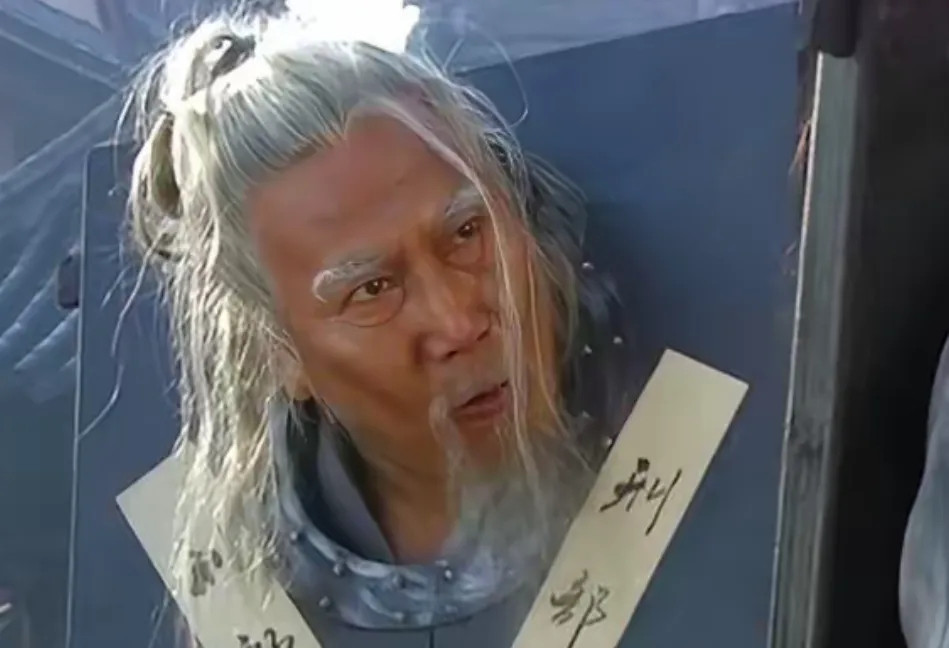

木主

一出城门立即调转方向,确定不是又进城了?

楚天龙吟 回复 08-27 11:11

就你皮,他杀个回马枪遛一圈甩脱锦衣卫不行啊?[得瑟]