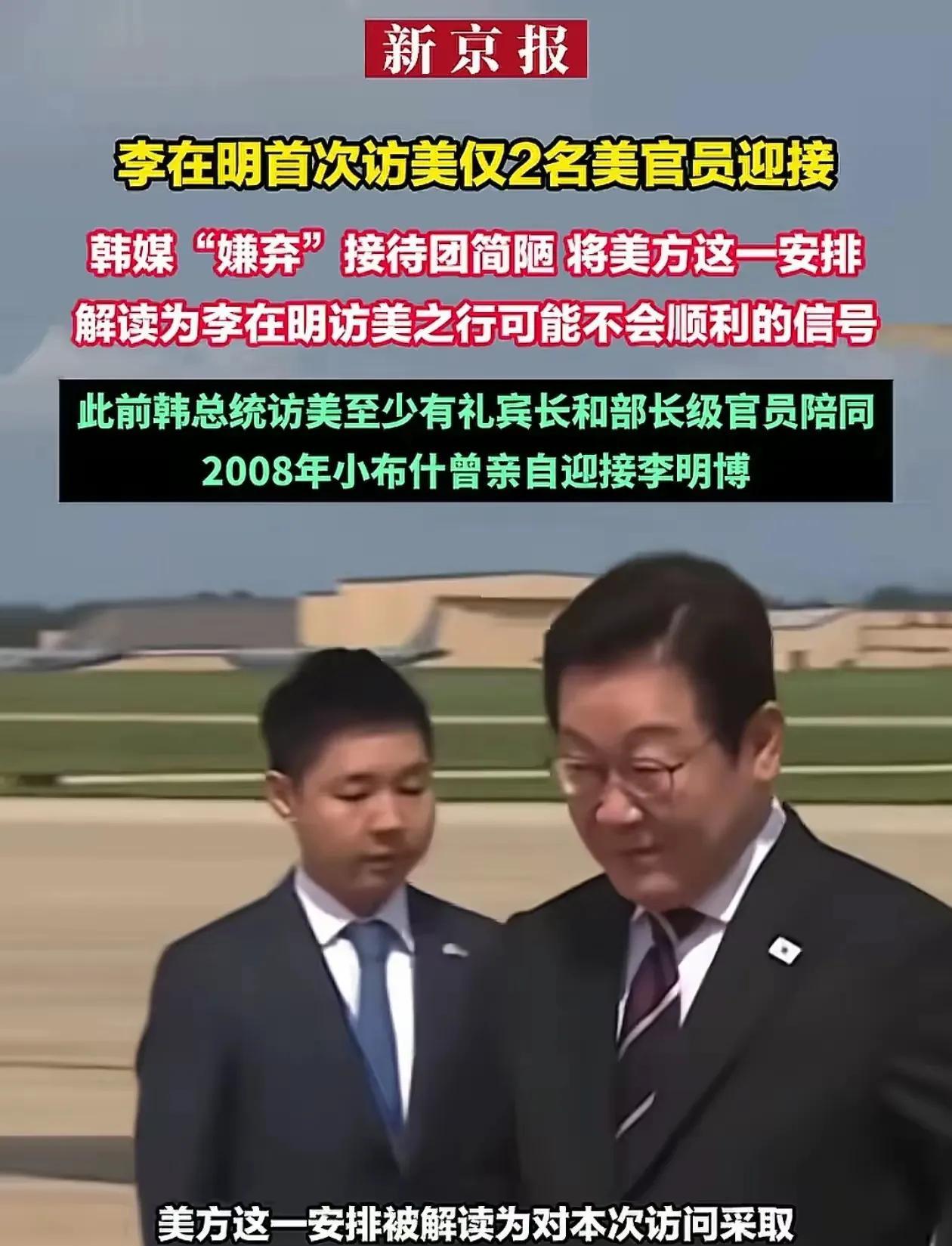

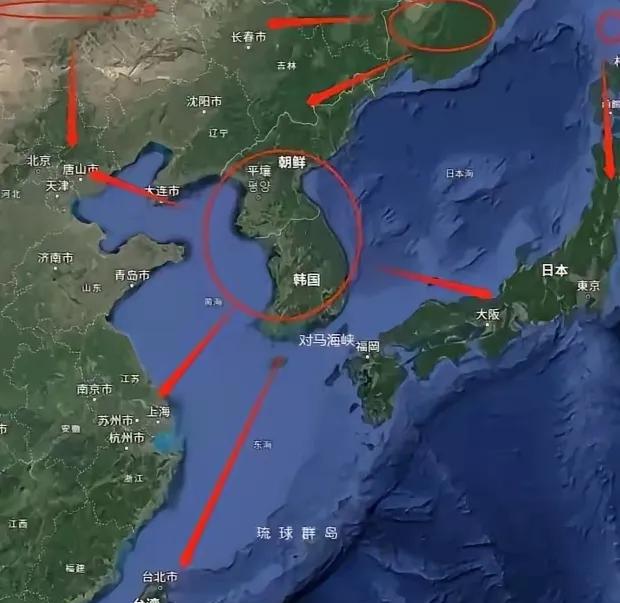

李在明清算尹锡悦,没想到他比尹锡悦更亲美日,打了自己的脸。 这话听起来像句风凉话,但里头藏的却是韩国政坛最轰动的现实反转剧,那个曾经骂尹锡悦是“东京傀儡”、称驻韩美军为“占领军”的李在明,上台不到百天,竟一扭头先把脚迈进了日本首相官邸,再飞华盛顿谈“同盟升级”。 很多人还没回过神来——说好的“亲中反日”呢?怎么剧本全换了? 李在明这次出访,顺序本身就充满符号意味:先日后美,中国靠后,8月23日他抵达东京,与首相石破茂会谈,双方不仅谈了高层互访机制化,还确认要扩大防务合作,甚至重启了停滞多年的《军事情报保护协定》谈判。 隔天,他转身飞赴美国,尽管在关税问题上碰了钉子,却依然高声强调“韩美同盟是外交基石”。 这套动作,和他在竞选时痛批尹锡悦“媚日卖国”的姿态判若两人,更不用说他只派特使回应中方的阅兵邀请,这在外交信号上已近乎明牌。 不少人嗤之以鼻:“政治变色龙”罢了,但如果我们只用“背叛”或“打脸”来解释,可能就太小看这场转向背后的战略计算了。 李在明面临的,是一个几乎无解的局面,国内,他正疾风骤雨般清算尹锡悦势力,前总统夫妇被捕、亲美右派被系统性肃清,这场政治手术需要稳定的外部环境。 国外,朝鲜持续强化与俄罗斯军事协作,半岛局势高度紧绷,特朗普政府又不断施压。 他左手要清理亲美遗产,右手却不得不靠向美日寻求安全保证——看似精神分裂,实则反映出韩国作为中等强国在大国博弈中的典型困境:口号可以理想主义,但行动必须现实至上。 李在明的选择,本质上是一种“避险策略”,他判断此时挑战美国战略成本过高,尤其当朝鲜显示出与俄罗斯深化合作的态势时,与其重蹈文在寅时期“两边不靠”的尴尬,不如先锚定美日同盟,再从中寻求有限自主性。 但这一切都是有代价的,经济上,韩国半导体对华出口已呈现下滑趋势;政治上,国内民意高度分裂,一半支持强化美日同盟,另一半则反对;安全上,朝鲜已明确将美韩增强协作视为“战争挑衅”。 李在明的“转向”未必源于真心认同,更像是在地缘逆流中不得已的顺势操作,他试图在美日框架内尽量保住韩国的行动空间,比如访日时仍强调“须直面历史”,在华盛顿也拒绝全盘接受美方关税条款。 但这种“带枷跳舞”能持续多久,谁也不好说,毕竟大国棋局中,中小国家的“变脸”有时是求生术,有时反而会成为新的风险源。 李在明这一次赌上的,不仅是个人信誉,更是整个朝鲜半岛的战略平衡。