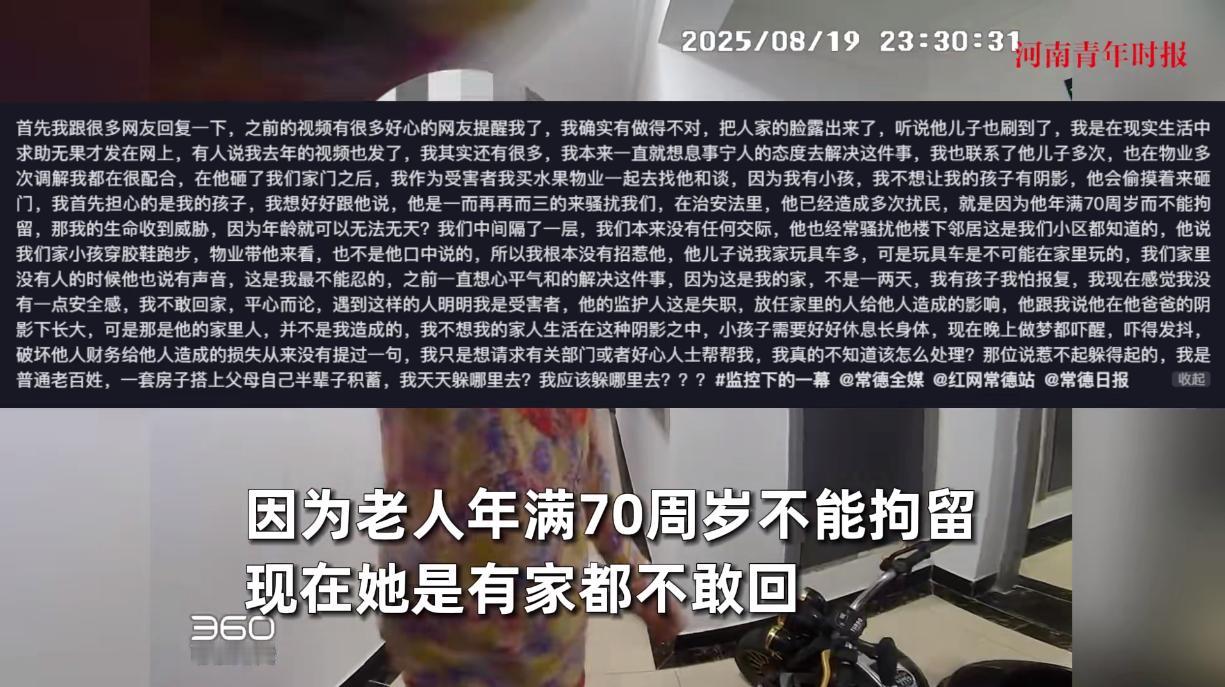

[中国赞]“必须严惩!”8月19日,湖南常德,一位女子用尽半辈子的积蓄买了一套房子,可谁知楼下却住着一位70多岁的怪脾气老太,经常半夜来砸门,女子为此找过物业以及报警多次,但都无法解决,因为老人已经年满70周岁所以无法拘留,可女子想搬走也没有钱,只能无奈忍受折磨,网友:非要把人逼到一定地步才知道后悔! (信源:南国早报——女子遭七旬邻居多次砸门骚扰, 物管多次调解未果:担心遭报复有家不敢回) 在湖南常德,张女士的家门,在长达一年的时间里,被楼下七旬老太的拳头反复敲响。这单调而执着的“砰砰”声,不仅震碎了一个家庭用半生积蓄换来的安宁,也沉重地敲问着我们社会纠纷解决机制的有效性。 原来张女士他们花费所有的积蓄买下这套房子后,但是楼下的老太太每天晚上都敲门说张女士他们家,里每天都有巨大的噪音,而且还有小孩子穿胶鞋奔跑的声音。而且她曾主动带着水果,走下两层楼,来到七楼老太的家门口,希望能够解释清楚。 她耐心说明,自己的儿子根本没有胶鞋,更不会在家中玩那种噪音巨大的玩具车。她还试图从物理常识上解释,自己家住九楼,中间还隔着八楼,声音的传递是有限的。然而,所有这些基于理性的沟通,在非理性的指控面前都化为了泡影,老太根本不予理会。 沟通大门彻底关闭。物业管理作为社区治理重要一环,多次介入调解,却很快陷入“劝和不劝分”传统模式。面对老太撒泼耍赖、当面答应后又故态复萌,物业最终束手无策,只能劝受害者张女士“多忍忍”,其职能完全虚置。 家庭内部约束机制失灵。张女士联系老太监护人——她的儿子,得到的回复令人绝望。儿子称管不了母亲倔脾气,反复劝张女士“多担待”,希望“和平解决”。这种消极态度将家庭监护责任转嫁为邻居的忍让义务,加剧了张女士的无助感。 从主动沟通到寻求调解,再到寄望于家庭约束,所有非正式的解决途径都因骚扰者的固执与相关方的无力而宣告失败。张女士被彻底推向了孤立无援的境地,只能独自面对那随时可能响起的砸门声。 张女士多次报警,警方多次出警,但结果相同。因为老太太年龄大了不能进行行政拘留。此规定本意是体现对老年群体的人道主义关怀,却意外成了老太肆无忌惮的“护身符”。警方只能批评教育,这种口头约束对她无用,还让她更确信“谁也奈何不了我”。 执法的无奈,直接导致了伤害的持续。张女士一家的正常生活被彻底扰乱。她的孩子变得胆小,一听到敲门声就惊恐地躲进妈妈怀里,夜里常常被噩梦惊醒,睡眠质量严重下降,学习和生活都受到影响。 张女士自己更是身心俱疲,终日提心吊胆,任何类似敲门的声音都能让她心跳加速。这个耗尽她半生积蓄换来的家,变成了一个无法逃离的牢笼。 法律对高龄群体的保护性规定,在常德这起事件的特定情境下,客观上削弱了对受害者的有效保护。这形成了一个公权力难以强力介入的“灰色地带”,让正义的实现变得异常曲折和艰难。 在所有正式渠道都失灵后,互联网成了张女士最后的求助地。她将老太砸门骚扰的视频发布到网上,希望借助舆论的力量来解决问题。视频迅速引爆了网络,公众的同情与对老太“为老不尊”行为的愤怒形成了巨大的声浪,体现出舆论场朴素的正义感。 紧接着,网友为张女士“出谋划策”,建议充满民间“智慧”,如用502胶水堵老太家锁眼、让孩子在对方门口敲盆制造噪音等,但这一行为来说是以暴制暴。并没有从根源上解决,反而会引发更大的矛盾。 这早已不是一个简单的“坏人变老”或是非对错的道德评判,而是对整个社会治理能力的一次严峻考验。它警示我们,必须在尊重和保护老年人合法权益与维护社会公共秩序、保护所有公民合法权益之间,找到一个更为精细、更为有效的平衡点。 未来社会需要探索更具弹性的社区调解机制,需要完善针对高龄违法者的非拘禁性惩戒措施,更需要积极引导社会舆论回归理性法治的轨道。只有这样,才能避免让下一个“张女士”,在无助的砸门声中独自煎熬。

![还是重庆的湖南大哥会玩儿[大笑]](http://image.uczzd.cn/17284290368337681105.jpg?id=0)