原以为第六代战机只是赶超欧美,没想到杨院士的一句话,才明白中国战机设计从此进入“自由王国”!

战机这东西就像国家的一张名片,飞得高飞得远,就代表实力够硬,回想过去,中国航空起步晚,早期那些飞机基本靠学别人,拆解研究再组装,步子迈得小心翼翼。

五十年代末,咱们从苏联弄来米格-19,搞出歼-6,那时候技术封锁严重,只能边干边摸索;六七十年代,歼-7、歼-8系列出来了,算是第三代机雏形,可机动性、雷达这些关键地方,还得靠进口零件拼凑。

转折点出现在九十年代,歼-10横空出世,杨伟院士就是总师之一。它创世纪的用上了鸭翼布局,使得战机飞行时更加机动灵活。

最重要的是,这飞机是中国独立自主设计的,要知道,那时候全世界能独立设计三代机的国家两只手都数得过来,咱们不仅做到了,还用全数字化设计技术把研发周期压缩了一半,让国外同行直呼看不懂——毕竟他们还在用图纸笔画的时候,咱们已经在电脑上完成了整机三维建模。

真正的跨越是歼-20的出现。2011年首飞那天,西方媒体还在质疑这是不是"拍扁的歼-10",结果没过几年,这款采用鸭式布局的隐身战机就用实战化训练告诉世界:中国已经掌握了五代机的核心技术。

更厉害的是,这战机从立项到首飞只用了10年,而同类的美国F-22,足足花了21年才走完同样的路。

到了2021年,歼-20换装国产发动机后,才彻底摆脱了对进口动力的依赖,那个曾经需要从俄罗斯买发动机的时代,终于一去不复返了。现在,歼-20已经能带着2-3架"忠诚僚机"进行协同作战,在模拟对抗中用95%的胜率碾压F-22,这要是放在二十年前,简直是天方夜谭。

杨院士说"跨代技术发展不是所有能力的跨越,而是根据未来的需要进行合理的选择",这句话道破了中国战机设计的密码。

美国搞六代机时,总想把所有先进技术都堆上去,结果NGAD项目搞到单价3亿美元还不得不暂停;欧洲的FCAS更惨,还在为选哪种设计方案吵来吵去,计划2040年才能服役,到时候咱们说不定七代机都快出来了。

但咱们不一样,杨伟院士团队早就想明白了:未来空战需要什么就重点突破什么,没用的花架子坚决砍掉。

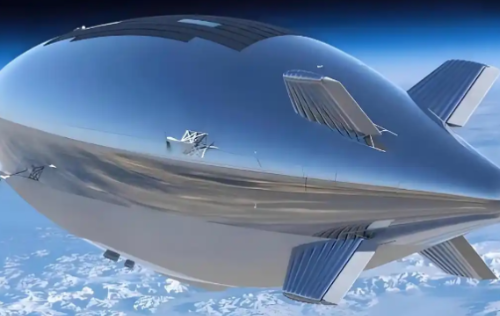

就拿隐身性能来说,美国追求超扁平的"银杏叶"造型,取消了垂尾却搞不定飞控系统;咱们的六代机不仅做到了全向宽频隐身,还通过柔性开裂式阻力舵实现了超常规机动,在2万米高空能做出五代机想都不敢想的动作。

动力系统更绝,三发动机设计让飞机轻松突破5马赫,还能带动激光武器,在平流层里用三四十千瓦的功率就能达到地面100千瓦的效果,这精打细算的本事,算是真正把"好钢用在刀刃上"的道理玩明白了。

现在美国空军部长都承认,中国两款六代机已经在天上飞了,而他们自己的项目还在"交给下届政府决定"的尴尬中打转。

支撑这种底气的,是从风洞到发动机的全产业链突破。JF-22超高速风洞能模拟30倍音速,什么样的气动布局都能在里面试个遍;国产变循环发动机推重比远超F-22的F119,让战机既能亚音速巡航省油,又能超音速冲刺突击。

更厉害的是数字化设计体系,歼-20研发时用纯软件验证环境,十天就完成了原本要三个月的测试,这种效率让国外同行瞠目结舌。

杨院士说的"自由",本质上是从技术跟跑到规则制定的跨越。过去咱们得看别人的标准,人家说隐身战机必须是什么样,咱们就得跟着学;现在咱们自己定义六代机该有哪些能力,穿透性制空、无人协同这些新概念,都是基于未来战场需求创造出来的。

现在成飞、沈飞同时搞六代机,不同构型齐头并进,这种百家争鸣的局面在以前想都不敢想。要知道,歼-10研制时,团队得用"609"、"711"工作制死磕技术难关;现在有了完整的研发体系,设计师们可以把更多精力放在创新上。这种从"有没有"到"好不好"再到"引领不引领"的转变,才是"自由王国"最生动的注脚。

看着美国用8架F-35换1架中国六代机的设想,就能明白这种代差有多震撼。当年咱们用8架歼-8才能换1架F-22的焦虑,早就随着歼-20列装、六代机首飞烟消云散了。

这不是简单的赶超,而是整个航空工业从量变到质变的飞跃,是杨院士那代航空人"打造跨代新机、引领技术发展"的誓言变成了现实。现在的中国战机设计,就像解开了最后一道枷锁的舞者,终于可以在蓝天这个舞台上自由翱翔了。