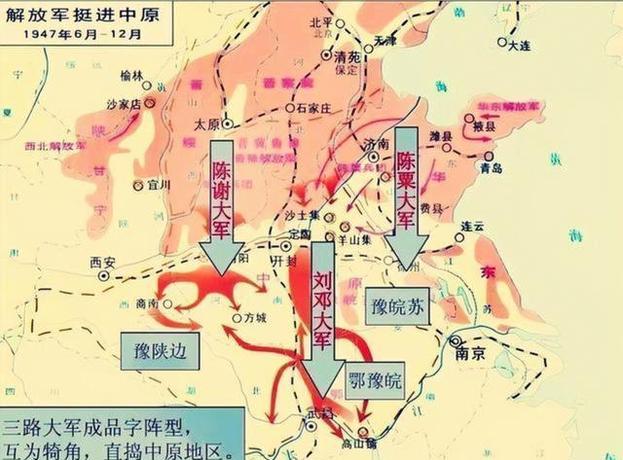

1947年,陕甘宁已经不安全,毛主席调陈赓协助彭老总保卫陕甘宁,陈赓先是沉默,接着对毛主席说:“主席,你调我回来,不够英明!” 1947年,那会儿的陕甘宁边区,用“四面楚歌”来形容一点都不过分。胡宗南几十万大军黑压压地扑过来,咱们自己的中央机关都只能撤出延安,在陕北的山沟沟里跟敌人“躲猫猫”。当时守卫陕北的是彭老总,手里的兵力跟胡宗南比,那真是“一个班打一个团”,压力山大。 眼瞅着家底都快被打穿了,毛主席坐在窑洞里,眉头紧锁,想出了一个“万全之策”。他跟周总理商量:“要不,把陈赓的第四纵队调回来吧?” 这陈赓是谁?那可是我军的一员虎将,黄埔军校出来的,救过蒋介石的命,打起仗来神出鬼没,当时正带着他的王牌部队在晋南打得风生水起。毛主席的想法很简单:让陈赓这只猛虎,回到陕北,守在黄河边上,像三国时的张飞守当阳桥一样,东边挡住阎锡山,西边顶住胡宗南。 这么一来,中央机关的安全不就妥了嘛。 电报火速发出去,命令陈赓准备西渡黄河,回师陕北。 命令到了陈赓手里,这下可炸了锅。按理说,军人以服从命令为天职,主席亲自下的令,那得立马执行啊。但陈赓看完电报,一反常态地沉默了。他点了根烟,在指挥部里来来回回地踱步,地图都被他瞅出好几个窟窿。 手下的人都替他捏把汗,谁都看得出,陈赓将军对这个命令有想法。 没过多久,陈赓见到了毛主席。主席见他来了,很高兴,以为他是来领任务的。可没想到,陈赓沉默了一会儿,开口第一句话就把在场的人都惊呆了。他对着主席,一字一句地说:“主席,你调我回来,不够英明!” 好家伙!这话说得,石破天惊。敢当面说毛主席“不英明”的,全军上下恐怕也找不出第二个。 毛主席听了先是一愣,但他没有发火,反而很感兴趣地看着陈赓,示意他继续说下去。 陈赓就把憋在心里的话全倒了出来。他说:“主席,把我的部队调回陕北,放在黄河边上打防御,这是把一把尖刀当成盾牌来用了,摆错了位置,大材小用!胡宗南现在是铁了心要在陕北找我们主力决战,我们回去,正好遂了他的心愿,等于是把我们自己拴在了裤腰带上,被动挨打。我们最好的兵力,都会被消耗在无休止的防御战里。” 他顿了顿,指着地图上的另一个方向,语气变得激昂起来:“我们不能回去!我们不但不能回,还要反其道而行之!我们应该像一把钢刀,直接插向敌人的心脏——挺进豫西!” 陈赓的计划是,率领部队强渡黄河,向南插入河南西部,那里是敌人的战略纵深,兵力空虚。一旦我们在那里站稳脚跟,开辟一个新的战场,就等于在胡宗南和蒋介石的后院点了一把火。到时候,胡宗南还敢在陕北恋战吗?他怕自己老巢被端,必然要分兵回援。这么一来,彭老总在陕北的压力,不就自然解除了吗? 这套战法,说白了,就是经典的“围魏救赵”。你打你的,我打我的。你攻我的要害,我掏你的心窝。 陈赓的这番话,条理清晰,逻辑严密,展现了惊人的战略远见。他看到的,不只是保卫陕甘宁这一城一地的得失,而是整个全国战场的联动。 毛主席听完,紧锁的眉头慢慢舒展开了。他站起来,走到地图前,仔仔细细地看了很久,然后猛地一拍桌子,高兴地说:“讲得好!陈赓,你的意见是对的!我们不应该只想着守家,更应该主动出击,把战争引向国统区!就照你说的办!” 就这样,一个敢于直言的将军,改变了一项最高级别的军事部署。历史也证明了陈-赓的判断是何等正确。 不久之后,根据中央的统一部署,刘邓大军千里跃进大别山,陈粟大军挺进豫皖苏,而陈赓、谢富治兵团则作为西路,强渡黄河,直插豫西。三路大军像一个“品”字,构成了“品字形”战略,从根本上扭转了战局,揭开了我军战略进攻的序幕。 陈赓的部队在豫西接连打了几个大胜仗,搅得敌人天翻地覆,胡宗南果然焦头烂额,被迫从陕北抽调主力回防。陕北的危局,应声而解。 所以1947年那个紧张的下午,在陕北的窑洞里,不仅仅是一次军事决策的讨论,更是一场关于战略、胆识和领导艺术的顶级教学。它告诉我们,面对困境,有时需要的不是更坚固的盾牌,而是一把更锋利的尖刀。而一个伟大的领袖,他最大的英明,或许就是能够承认自己“不够英明”的那一刻。