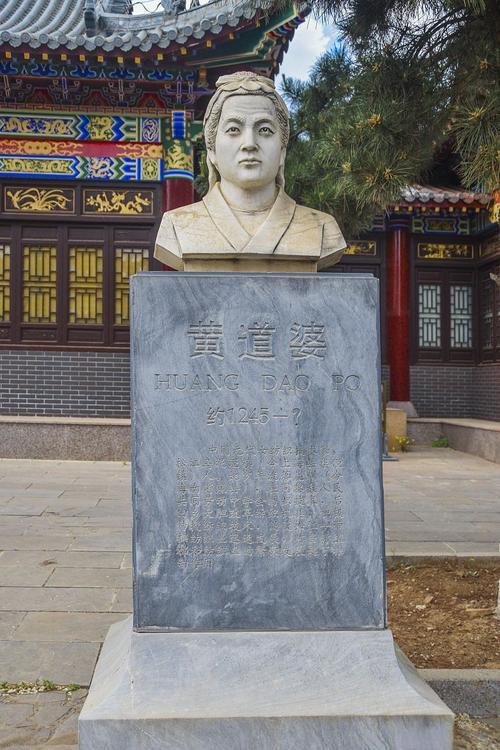

早在十三世纪末,我国有位妇女把传统的纺织技术作了一系列改革,大大促进了生产力,提高了棉纺织品的质量。 她的纺织技术在古上海地区推广后,生产的棉纺织品畅销全国,使古上海挂上了“衣被天下”的桂冠。她自己也被人们尊誉为“中国纺织技术革新的鼻祖”。这位古代革新女闯将不是别人,正是中国古代劳动妇女的骄傲,“卑贱者最聪明”的典范—黄道婆。 黄道婆是宋末时的上海乌泥泾人。据当地民间传说,她本是个年轻农妇,因不堪丈夫、公婆虐待,才毅然出走,逃往一条航行闽广的海船上,以后流落到崖州(今海南岛)。 她在那里向黎族妇女学习植棉和纺织技术。年老思归,在元代元贞年间(1295——1296年),又回到了故乡。 关于黄道婆的生卒年代和事迹,史书上记载很少。今天我们能看到的,一是元末陶宗仪著的《辍耕录》,其中有“乌泥泾始得棉花种,元至正间,黄道婆自崖州来,教以弹杆之法,妇女比户纺织,贩贸遍海内”。 “乌泥泾初无踏车椎弓之制,率用手剖去子,线丝竹弧置案间,振弹成剂,厥功甚艰”。“乌泥泾种木棉,黄道婆教以纺织”等语;一是元代诗人王逢著的《梧溪集》中的一首“黄道婆祠”诗序云:“前闻黄四娘,后称宋五嫂,道婆异流辈,不肯崖州老。 崖州布被五色缫,组雾织云灿花草,片帆鲸海得风归,干轴乌泾夺天造。天孙慢司巧,仅解作牛衣、邹母真乃贤,训儿喻断机。道婆遗爱在桑梓,道婆有志覆赤子。荒哉唐元万垂君, 终配长衾共昆弟。赵翁立祠兵火毁,张君慨然继绝祠。 我歌落叶秋声里,薄功厚享当愧死。”此外,明代张之象所撰的黄道婆碑记称她“少流落崖州、海峤间”。之后,上海人曹树翘作的《织布行》诗云:“斜飞九寸出油墩,娘子道婆重沪邑。天公广被用极宏,其利直将伴玉粒”。 元初,我国南方的棉种虽已传到江南,上海乌泥泾一带一千多户人家种植八千余亩棉田,但因耕种和纺织技术落后,生产力很低,人民过着贫苦的生活。黄道婆从崖州回乡后,就把南方先进的植棉和纺织技术,以及她自己改革的纺织工具,传授给乡亲们。 如:以往去棉籽用手剥,她改进用轧车,原来用小型竹弓或用手指弹棉花,她改进为用大弓椎击法;过去用手摇纺车,一手纺一纱,她改进为用脚踏纺车,一手能纺三根纱。黄道婆还改造了织布机,错纱配色,使它能织出“折枝团凤”、龙、麒麟等美丽图案的花布以及被褥、衾帨。 从此,乌泥泾的植棉、纺织业得到发展,千户农家和手工业者的生活也得到了改善;上海、松江、青浦等县的纺织手工业,也逐渐发展,生产的布匹,一直远销到北方。再经过三、四百年,上海生产的棉布成为全国人民衣料的主要供给地。 据清初上海人叶梦珠著的《阅世篇》卷七记载,当时上海所产的棉布共分三种:上阔尖细的称做标布,以三林塘为最佳,周浦次之,城中更次之,行销于陕西、山西、山东等省; 比标布稍狭而长的称中机布,行销两湖、两广和江西一带;幅面又狭又短的叫小布,只销江西饶州等处。因此,上海布的销路几乎遍及全国。 黄道婆死后,当地人民无不感恩痛泣,举行隆重的公葬仪式,把她葬在乌泥泾镇26保28、29图地方,墓地6分2厘7毫(今上海县华泾镇北的东湾村与平桥村之间)。还在镇上造了一个祠,尊她为“先棉”。 封建时代,非达官贵人,是没有资格建立专祠的,惟有这一劳动妇女的祠庙,却有三、四处之多。可见,人民对她的崇敬和怀念了。当地老年妇女至今还能传诵:“黄婆婆,黄婆婆,教我纱,教我布,二尺筒子,二匹布”的歌谣。 黄道婆墓在1957年由上海县人民政府修葺一新,在墓的四周种植松柏,还立了墓碑。她的祠,如今只残留一个,在龙镇南喜泰路上。不过,它们在十年内乱期间都遭到了破坏。但黄道婆对我国纺织业的贡献,是永远值得人们感激的。

![怎么又有人来上海看我啦?[doge][doge]](http://image.uczzd.cn/12766005534301120566.jpg?id=0)