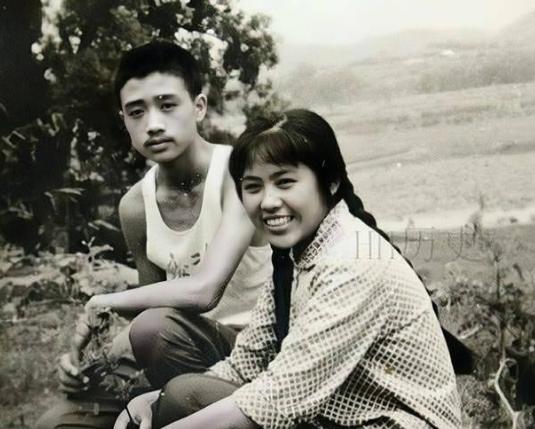

1969年,一对上海知青夫妇,于吉林延边插队时,在当地孤寡老人李阿妈家,生活了10年,返城之际,夫妻二人跟公社反映:“我们要带着李阿妈一起走,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1969年的春天,成千上万的知青告别城市,被送到广袤的黑土地,那一年,林小兰和姚祚塘,这对刚满十八岁的年轻人,跟随队伍来到了吉林延边的一个偏远小村。 他们从上海出发时,带着书本和简单的行李,却没想到等在前方的,是泥泞小路和透风的宿舍。 日子一开始过得极为艰难,米缸总是空空的,锅里煮不熟的粮食让人直犯愁,做饭的火候掌握不好,粥里常常夹着生硬的谷壳。 就在最手足无措的时候,村里的孤寡老人李阿妈走进了他们的生活,她六十多岁,早年丧夫,也没有子女,一个人靠种菜和养鸡度日。 见这群城市来的孩子什么都不会,她一声不吭地把自家小院腾出来,让知青们在她的灶台边烧火做饭。 她的双手干裂粗糙,却熟练地点燃松针,把一锅稀粥煮得冒香气,那一刻,知青们第一次感受到这片陌生土地上的温暖。 随着时间推移,李阿妈不仅仅是一个帮忙的邻居,她成了生活中不可缺少的依靠,林小兰和姚祚塘逐渐从同学变成伴侣,常常在农忙时并肩干活。 村里的条件艰苦,林小兰怀孕时,二人一度陷入焦急,村卫生所的条件简陋得连一张像样的床都没有,李阿妈得知后,冒着大雨跑去邻村,请来了接生婆。 她还把自己多年舍不得用的布料拿出来,给孩子做了小襁褓,孩子出生后,他们取名叫晓虎,李阿妈一如既往地照料,从洗尿布到背在怀里哄睡,样样都管。 这一晃就是十年,冬天的夜晚,他们常常围在炕头,李阿妈讲起她年轻时的往事,用带着口音的汉语慢慢说着,姚祚塘坐在一旁记下,林小兰添柴火。 夏天农忙的时候,三人一起下地,忙到天黑才收工,晓虎一天天长大,跟着李阿妈特别亲,邻居们常常打趣说,老人的运气好,碰上了一双真心待她的“儿女”。 1979年,返城的消息传到村里,许多知青激动得彻夜未眠,纷纷收拾行李,林小兰和姚祚塘却迟迟放不下手里的活计。 十年的相处让他们明白,如果就这样走了,李阿妈将孤零零留在村里,日子会更加难熬,两人思前想后,决定把心里的想法说出来。 他们找到公社干部,讲述这十年来老人怎样帮他们度过最困难的岁月,又如何像亲人一样照料他们的家庭。 起初干部皱着眉,觉得一个农村老人要随知青去上海,未免不合常理,但夫妻俩的坚持和真情实感打动了在场的人,最终申请得到了批准。 离开的那一天,村里人都跑来看热闹,知青返城本就让人关注,更何况还带着一个朝鲜族老人,李阿妈虽有些不舍,但面对小兰一家殷切的眼神,她缓缓点了头,提着那只旧竹篮,上了返程的火车。 到了上海,新的生活又摆在眼前,城市的车水马龙让老人不知所措,街头的方言她听不懂,常常独自坐在窗边望着街景发呆。 林小兰和姚祚塘不厌其烦地带她熟悉环境,教她使用煤气灶,推着她去公园看花,渐渐地,她学会了在阳台上晒辣白菜,也开始为小家伙做一桌带有延边风味的饭菜。 那份融入的过程缓慢,却真切,邻居们都说这户人家有福气,能把一位农村老人接到大城市生活。 李阿妈在上海的岁月并不算长,但十分踏实,她不再为粮食操心,不再孤身度日,每天都有人陪伴,晓虎上学后,她依旧守在家里,帮忙收拾家务,她的晚年,比在乡村的孤寡生活多了几分安稳与幸福。 她离世时,林小兰和姚祚塘悲痛欲绝,操办了一场体面的葬礼,社区里的街坊邻里听说了这段经历,无不动容,很多人说,这对夫妻做的,不仅仅是报答,更是把良心与责任当成了生活的一部分。 这段跨越地域与血缘的情感,像埋在黑土地里的根,越到后来越牢固,知青运动的岁月里,苦难与磨砺随处可见,但林小兰夫妇的选择,证明了人和人之间的真情可以突破制度的藩篱,留下珍贵的印记。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民网——上海知青姚祚塘、林小兰夫妇重回第二故乡延边——跨越33载的“团圆”