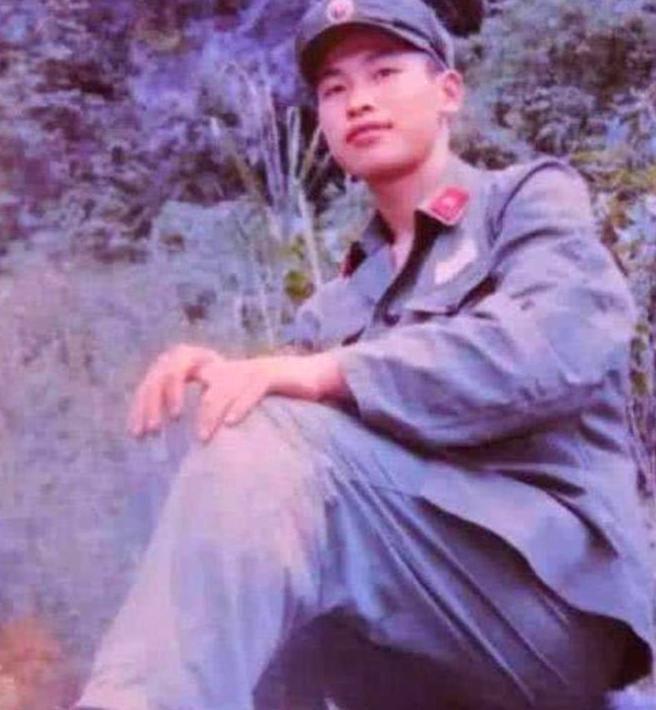

1983年,77岁的许世友准备回乡探亲,他特别申请了43辆吉普。领导奇怪:从不搞特殊的他,为何要摆这么大的排场?

1983年的秋天,南京军区大院的梧桐叶打着旋儿落在吉普车顶上,77岁的许世友拄着那根磨得发亮的枣木拐杖,一辆辆检查着43辆军绿色吉普。

这个从来不爱搞特殊的老将军,突然要这么多车,连军区领导都摸不着头脑。

直到他弯腰抓起红土抹在第七辆车篷布破洞上,人们才隐约明白,这些车根本不是用来摆排场的。

车管科长记得清清楚楚,老将军发现篷布针眼大的破洞时,手指头都在发抖,他非但没批评后勤工作,反而蹲下来亲手和泥补洞,嘴里念叨着"娃娃们淋着雨要骂娘"。

更让人意外的是,他命令拆掉所有工具箱,就为给"娃娃们"腾出伸腿的空间。

那天夜里暴雨下得跟瓢泼似的,许世友站在窗前一动不动,檐角滴水在他脚边汇成小溪,玻璃倒影里能看到他偷偷抹眼睛,这些细节拼凑起来,才让人看懂43辆吉普背后的故事。

时间倒回1932年的大别山,当时担任红四方面军十二师师长的许世友带着敢死队断后,四百多人硬扛敌军三天三夜。

撤退时清点人数,岩洞里只剩下44个血葫芦似的战士,炊事员老周煮最后半袋炒面时,许世友把自己的碗推给小战士,怀表往青石板上一搁:"活着的带死的回家。"这句话成了他半个世纪的心结。

查阅军史档案会发现,许世友晚年常做同一场噩梦,大别山的战友们隔着雨幕喊冷。

1983年这次回乡,表面上是探亲,实则是要把当年牺牲的386名烈士家属全接上,43辆车里,42辆坐着烈士遗属,最后一辆才轮到他自己的亲属。

有随行人员回忆,车队经过悬崖时,老将军突然喊停车,对着山谷敬礼,那里正是当年阻击战最惨烈的地方。

国防大学徐焰教授曾评价,许世友这辈子最恨两件事,一是战士挨饿,二是烈士被忘。

这种执念体现在每个细节里,他坚持用吉普不用轿车,因为"当年战友坐不上轿车";要求每辆车必须走盘山公路,因为"当年他们用脚丈量的路"。

甚至特意选在深秋出发,只为让遗属们看看"孩子们最后见过的红叶"。

车队在大别山辗转28天,老将军拄着拐杖陪每家遗属上坟,在每座荒冢前都摆三样东西:军用水壶、炒面袋和当年那块怀表。

有个细节特别戳心,在金刚台烈士陵园,许世友发现守墓老人是当年炊事员老周的儿子,立刻把军大衣披在老人身上。

返程时车队特意绕道30公里,就为给这位守墓人送车煤球,随行秘书后来写道:"将军数着煤球说,当年一个煤球能煮一锅糊糊救七个人。"

这次特殊的回乡后来被拍成纪录片《四十三辆吉普的车辙》,镜头里最动人的不是浩浩荡荡的车队,而是老将军蹲在田埂上,给九十多岁的烈士母亲系鞋带的画面。

当老太太摸着他脸上的皱纹问"我儿要是活着也这样老了吧",这个枪林弹雨里没掉过泪的硬汉,眼泪砸在黄土里噗噗作响。

历史学者普遍认为,许世友用43辆吉普完成的是最朴素的承诺,活着的人记得死去的人,享福的人记得受苦的人。

这种记忆不是碑文不是口号,是补车篷的红泥,是拆工具箱的扳手,是绕路三十公里送的煤球。

就像他在自传里写的:"怀表走了五十年,该带孩子们看看他们用命换来的好日子了。"

信源核查: 新华社《开国将军许世友的晚年岁月》 央视国家记忆栏目《四十三辆吉普的车辙》 《许世友回忆录》解放军出版社(1986年版) 人民网——许世友上将

![有用的冷知识增加了,刚去翻了一下是真的[惊恐]](http://image.uczzd.cn/7764040755156326758.jpg?id=0)