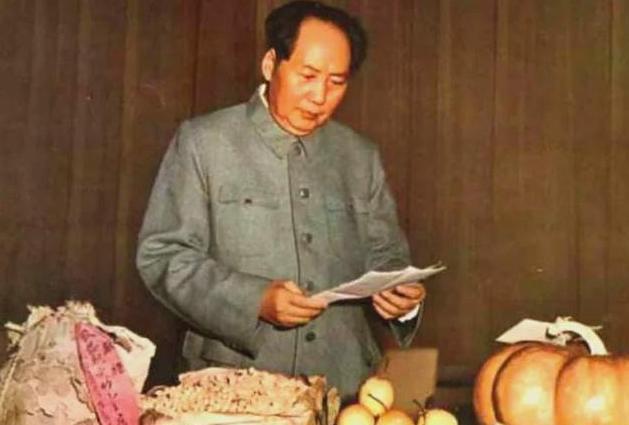

62年毛岸青回京工作,闲聊中毛泽东问:知道你和杨茂之什么关系吗 “岸青,听说你最近精神好多了?”1962年初春,北京中南海菊香书屋里,毛泽东一边翻文件,一边随口和刚进门的二儿子搭话。院子里的玉兰刚冒芽,空气里带着冷意,也透着久违的松弛。 毛岸青这次是向父亲报到——身体基本康复,打算重回部队。与他同行的还有新婚妻子邵华、表姐刘思齐和刘思齐的再婚丈夫杨茂之。说是见面,其实更像一次家族聚会。多年颠沛、悲喜交加,这一屋子人若要深究关系,能绕出一大团丝线。 毛岸青在沙发边坐下,黑色中山装熨得笔挺,可眉眼依旧泄出残存的病气。邵华把自带的海味小心摆到茶几,嘴上说着“全是大连新打捞的”,让屋子立刻多了几分烟火。毛泽东闻见味道笑了笑——孩子们的日子,总算渐渐回到正常轨道。 时针往回拨二十年,这条轨道远没有“正常”二字。1930年,杨开慧遇难,兄弟三人从长沙到上海,再到莫斯科,靠的是地下党临时凑的路费和“百家饭”。毛泽东后来忆起这段,总要叹一句“孩子们苦哇”,可叹归叹,该写文章、该指挥战役,他丝毫不敢耽搁。革命与亲情的拉扯,从那个时候就埋下伏笔。 1950年,朝鲜炮火呼啸,长子岸英第一个写请战书。“我不去,别人怎么去?”汇报时他语速很快,却专门低声嘱托刘思齐:“照看岸青,每周别断。”一个月后,噩耗传来。毛岸青的脑疾本就反复,巨大的冲击让他整整昏迷了两天,醒来后反复念叨一句话——“他不会不回来的”。 为了救弟弟,毛泽东批准将岸青送苏联疗养。激素治疗让他的脸浮肿,信里却故作轻松:“饭量不错,就是胖了点。”话写得轻,夜里毛泽东常枕湿。李敏那句童言无忌“爸爸,你枕头怎么总是潮的?”至今回想仍扎心。 1959年,岸青回国,36岁,大龄单身,工作尚未恢复。父亲比本人更着急,一边叮嘱罗瑞卿为其预留岗位,一边琢磨婚事。刘思齐则陷在另一重孤独里。毛泽东向她开过两次口:“再成个家,生活才有奔头。”刘思齐沉默很久,总是摇头。 转机出现在杨茂之身上。空军学院教员,苏联留学背景,党性可靠,最重要——懂得尊重刘思齐的过往。毛泽东把两人请进菊香书屋谈了两小时,全称“聊天”,实则撮合。年底,两位当事人点头,婚礼定在翌年二月。至此,线头慢慢拧在一起。 再说岸青,他和邵华本是青梅关系。北大校园里他写信,她回信,一来一往,纸张摞起能有小半尺。可真要谈婚论嫁,岸青反而退。邵华笑他:“写信敢写三页,见面却不敢看我。”那段时间,院长、同学、父亲轮番做思想工作,最终还是那封“岸青身体大好,我甚慰,盼与邵华常往来”的家书敲定了双方的心。 于是,1962年春天的这场聚会成为几条支线的交汇点。大家聊苏联的伏特加、聊北大食堂的红烧肉,却唯独岸青沉默。毛泽东看在眼里,忽然抛出一句:“知道你和茂之什么关系吗?”屋子一下静下来。岸青愣了愣,挤出半笑:“大概是亲戚,但说不上来。” 毛泽东放下茶杯,语气半玩笑:“连襟,同一个岳父岳母,一刀也砍不断。”一句土味解释,众人哄笑。杨茂之起身握手:“以后咱俩一条战壕。”尴尬瞬间散去,邵华顺势补一句:“姐夫,岸青平常闷,得多拉他出来走走。”不出三分钟,气氛彻底活络。 必须承认,毛泽东在家庭问题上从来不纯粹感性。他要给孩子们的选择套上“革命事业”“组织需要”这把尺。不偏向,却也不放任。岸英赴朝是表率,岸青疗养是无奈,刘思齐改嫁则是对烈士家属“后半生安排”的慎重考量。站在父亲的立场,他努力做到公私平衡;站在国家领袖的位置,他又必须让每一步符合时代逻辑。两副面孔,来回切换,难度不亚于指挥一场大兵团作战。 把视线放回书屋,那天的谈话结果极实际:岸青进入总参技术情报部门,邵华回北大读书;杨茂之与刘思齐的婚期按原计划,不必推迟。毛泽东最后叮嘱岸青:“工作后,抽空回韶山一趟,别让老家人念你们。”这不是客套,而是他对家国两端的再一次平衡——亲情的债,总要还的。 离开时已近黄昏,照壁上映着各人身影,被落日拖得很长。谁也没多说什么,可心里都清楚:过去那条苦难与动荡交织的长路,或许终于要在这里画上句号。前面是什么,没有人敢保证。只能走下去,再走下去。

用户14xxx33

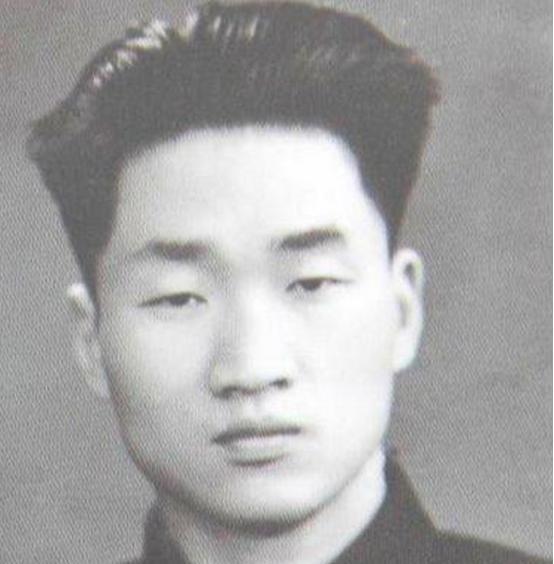

伟大的领袖!