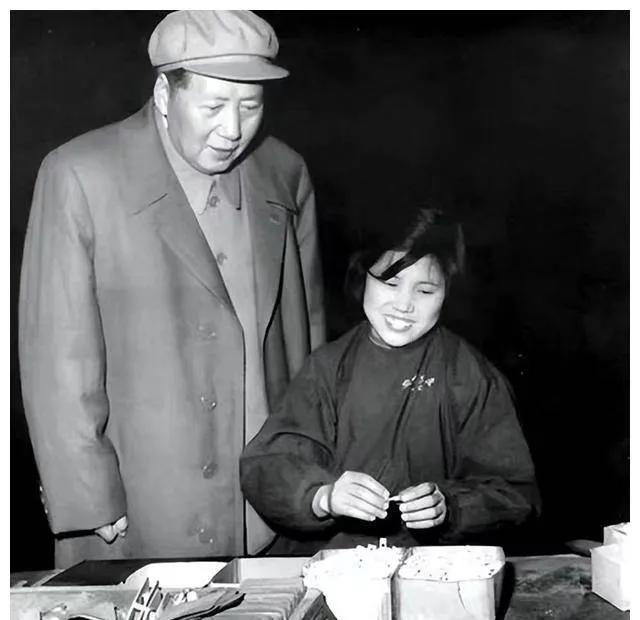

1958年,毛主席到沈阳二一三机床电器厂视察,到达之后发现工人态度冷漠,没想到只有一位女工站了起来,大声喊道:“毛主席好!” 苏玉春1935年出生在东北农村,家里条件一般,父母靠种地为生。从小跟着干农活,她养成了吃苦耐劳的性格。1950年代初,新中国搞工业化,很多农村青年都往城里跑,苏玉春也不例外。她20岁左右来到沈阳二一三机床电器厂,成了一名装配工人。每天穿着蓝色工装,在车间里听着机器轰隆隆响,手上全是干活磨出的老茧,但她干劲十足。那时候国企待遇不错,有稳定工资还能看病,她特别珍惜这份工作,觉得是为国家出力。 她对新中国打心眼里感激,觉得毛主席带着大家翻了身。平时她爱参加工厂的学习活动,特别崇拜毛主席,总想着有一天能见他一面。她人缘也好,乐于帮新来的工友,还常参加厂里的文艺演出,大家都挺喜欢她。家里呢,她和丈夫感情不错,生了五个孩子,虽然日子紧巴,但她总能乐呵呵地扛过去。这些经历让她有了底气,也为1958年那次特别的相遇埋下了伏笔。 那天是1958年2月13日,毛主席来沈阳二一三机床电器厂视察。到了装配车间,工人们却没啥反应,有人说是因为纪律要求不能随便说话,有人猜是没认出毛主席,反正气氛冷得不行。苏玉春不一样,她一眼认出了毛主席,心里激动得不得了。她没多想就站了起来,大声喊了句“毛主席好!”。这一喊,车间里安静得都能听见针掉地上的声音,所有人都愣住了。 毛主席停下来,和她握了手,还问了问她工作的事。苏玉春简单说了几句,毛主席还站在旁边看了会儿她操作机器,然后就走了。事后工友们都围着她说:“你胆子真大!”还有人后悔自己没开口,错过了机会。其实苏玉春喊的时候也没想那么多,就是心里那股热情憋不住。她后来回忆,说自己激动得手都抖了,但一点不后悔。这件事成了她一辈子最骄傲的记忆。 这次经历对苏玉春影响太大了。她把那天的日历收起来当宝贝,暗下决心要为国家多出力。1969年,国家搞“三线建设”,她没犹豫,带着丈夫去了甘肃天水。那地方条件苦得很,她当仓库保管员,每天查东西查得特别仔细,从不偷懒,后来还好几次被评为优秀职工。1974年,她入了党,觉得自己跟国家的联系更紧了。 1976年毛主席去世,她哭得不行,家里那张和毛主席的合影被她擦了一遍又一遍。丈夫去世后,她一个人拉扯五个孩子,再苦也没找人帮忙。她常拿1958年的故事教育孩子,让他们记得革命前辈的不容易。退休后,她没闲着,社区活动总有她身影,还老叮嘱儿女别忘了历史,要为国家多做贡献。 苏玉春这辈子不算大富大贵,但她用自己的方式见证了新中国的变化。从农村丫头到工厂工人,再到后来为国家建设跑去大西北,她一直踏踏实实,充满干劲。她那一声“毛主席好”,不是啥惊天动地的大事,但就是这份真诚和勇气,让她在历史里留下了印记。想想看,一个普通工人能做到这样,咱们普通人是不是也能在自己生活里干出点不平凡的事儿? 她的故事接地气,也挺有意思。一个再普通不过的人,因为一个瞬间,人生就不一样了。她没啥高深的道理,就是用行动告诉大家:只要有心,誰都能有点儿不一样的光芒。这不比那些空洞的大话强多了?