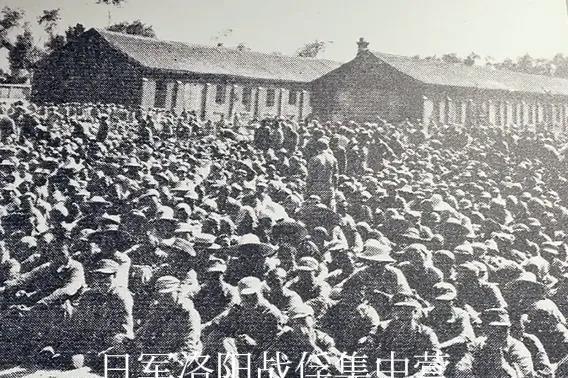

1926年10月,兵败的吴佩孚带着卫队逃到邓县,于学忠带着手下六个师长出门迎接,态度一如以往,这让吴佩孚感动不已。 1926年10月,北伐军攻占武汉后继续北进,直系军阀吴佩孚的主力部队在河南遭受重创。这位曾登上美国《时代》杂志封面的北洋将领,此时只能带着残部向邓县撤退。 在邓县城外,第九军军长于学忠早已等候多时。当吴佩孚的马车缓缓驶来时,于学忠率领麾下六名师长整齐列队迎接。这一幕在当时的军界引起不小震动,因为于学忠手握数万精兵,完全可以选择自保或投靠新的势力。 这位山东蓬莱人出身军人世家,父亲于文孚曾是晚清毅军将领。1904年,于学忠以第一名成绩从随营学堂毕业,开始了他的军旅生涯。在直系阵营中,他从炮兵营长一路晋升到统领八个师的军长,每次提拔都得到吴佩孚的支持。 然而此时的形势对吴佩孚极为不利,冯玉祥的国民军正从潼关东进,北伐军也在向南阳推进。当吴佩孚提议向豫东转移时,连他自己带来的卫队都开始出现异动。 据当时记录,这些卫队听说冯军即将到达,一夜之间就有上千人逃散。 面对四面楚歌的局面,吴佩孚最终决定入川投奔四川军阀杨森。而于学忠则做出了一个令人意外的决定:既不愿让部下无谓送死,又不愿背叛旧主,他选择解散军队,独自回乡。 于学忠召集各师长开会,将军费全部分发给官兵作为遣散费。处理完这些事务后,这位手握重兵的将军独自骑马返回蓬莱老家,暂时告别了军界。 几年后,时局再次发生变化。于学忠的旧部在河南反出国民军,邀请他重新出山。这次,于学忠选择投靠奉系军阀张作霖。张氏父子对他极为器重,给予的职位甚至比在直系时还要显赫。 更值得一提的是,当吴佩孚数年后回到北平定居时,已成为奉系大将的于学忠仍经常前去探望,并在生活上给予接济。 在那个政治风云变幻的年代,军阀们往往需要在个人情感与现实利益之间做出艰难选择。于学忠通过解甲归田的方式,既保全了部下,也维护了与吴佩孚的师生之情。 即使在动荡的时代背景下,个人品格和道德选择仍然具有重要意义。于学忠的做法虽然在短期内让他失去了权势,但最终赢得了各方的尊重,也为他后来的复出创造了条件。 “如果你是于学忠,会冒险收留落魄的吴佩孚,还是趁机自立山头?说说你的理由!” (欢迎在评论区吵起来!) 信源: 《军阀政治:中华民国军阀时期的权力斗争》