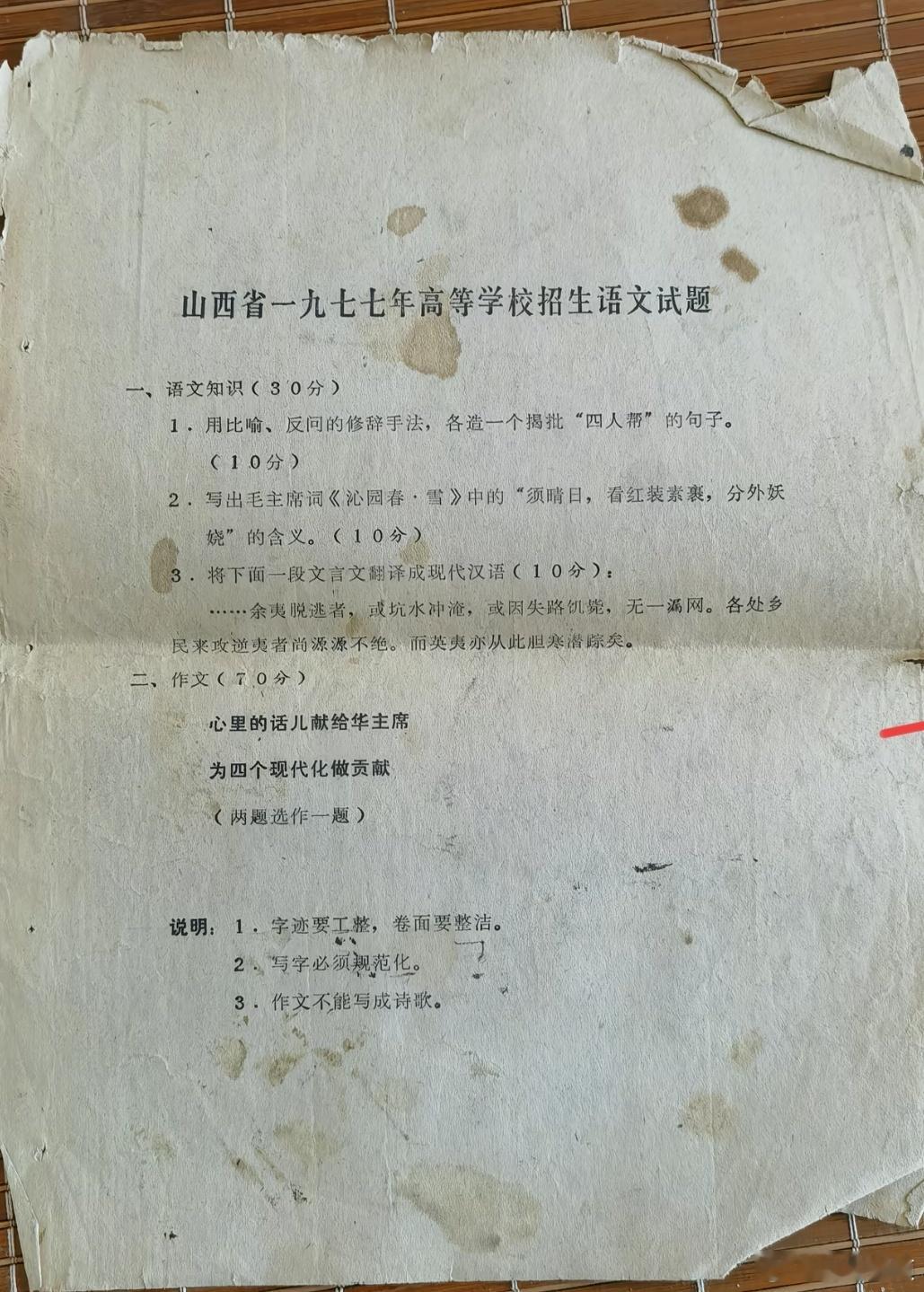

她是1977年中国恢复高考以来,第一位高考女状元,语文差一分满分,她的作文更是被《人民日报》刊登,如今她过得怎么样... 2007年的中国国家博物馆,安静的展厅里,一张泛黄的准考证被郑重地收入馆藏,它不仅被赋予了编号,更承载了一个时代的声音。 乍看之下,这不过是一张薄薄的纸片,背后却藏着一位普通女性抓住命运馈赠、书写不凡人生的故事。 它不仅仅是个人奋斗的印记,更像一把钥匙,开启了一段尘封的岁月,讲述着中国社会变革时期,知识的力量如何改写一代人的命运轨迹。 刘学红的父亲是名铁道兵,因为父亲工作的原因,一家人基本上总是在搬家的路上,小时候的她,就得学会迅速适应新环境。 到了1975年,中学毕业后的刘学红,因为高考尚未恢复,和其他年轻人一样,响应号召,当上了知青。 然而,知青生涯远不如想象中诗意,刘学红天生身形瘦弱,力气活根本比不过村里的大劳力,挣的工分自然也少,这让她在生存的现实面前尝到了苦头。 更让人沮丧的是,当时农村有个工农兵大学生的推荐名额,那是她渴望走出农村、重回校园的唯一机会。 但最终被别人握在了手中,一次次的失落,本该令人泄气,却反而让她更加懂得知识的份量,也让她明白,坚持才是唯一的希望。 她对知识的渴望从未熄灭,那是支撑她走过那段艰苦岁月的一束微光,除此之外,她还积极参与村里的文艺汇演,朗诵诗歌也能换来工分,劳作让她的体格变得结实,而持续的学习习惯则让她的大脑保持活跃。 正是这段无人监督、却坚持不懈的自学生涯,为她日后命运的转折,悄然埋下了最关键的伏笔。 就在刘学红以为,上大学的梦想或许将无限期搁浅的时候,一声突如其来的广播,彻底改变了她的世界,也改变了无数人的命运。 1977年10月21日,密云高岭公社的大喇叭里,清晰地传来了国务院正式宣布恢复高考的激动人心的消息,那一刻,整个生产队都沸腾了,虽然没有锣鼓喧天,但大家奔走相告,脸上写满了喜气洋洋。 工友们七嘴八舌地讨论着,起初,她觉得难以置信,甚至怀疑是不是自己耳朵出了问题,可当听到所有人都这样说时,她才彻底清醒过来,立马前去报名。 然而,挑战也随之而来,从广播通知恢复高考,到最终定下12月10日考试,满打满算,仅仅只有五十多天的时间。 更残酷的是,刘学红和其他知青们都不能离开生产队,白天依然要照常下地干活,只有晚上和极少的休息时间,才能捧起书本。 没有老师指导,没有像样的复习资料,一切全凭自学,这对于已经脱离学校一年多的刘学红来说,无疑是背水一战。 于是,她做出了一个大胆的决定:转攻文科,文科它更侧重见解和思考,在短时间也能有提高,即使不会正确答案,也能凭借自己的理解作答,只要能写上字,就有得分的机会。 谁知,当她真正沉下心来翻阅历史和地理课本时,一个意想不到的惊喜发生了:她发现自己竟然对这些神奇的故事和现象产生了浓厚的兴趣。 这份由策略转向的热爱,让她迅速将文科知识融会贯通,带着一腔热血和满满的自信,走进了考场。 走进考场的那一刻,她成为了全国570万考生中的一员,语文卷子发下来,作文题赫然写着《我在这战斗的一年里》。 当看到这个题目,刘学红的文思如同泉涌,过去三年的知青生活,劳动的艰辛,求学的渴望,一次次的失落与坚持,瞬间涌上心头。 她下笔如有神,文章中字迹工整,字字句句都是真情实感,丝毫没有抱怨,充满了那个年代奋斗者的热血与共鸣。 很快,高考成绩陆续公布,刘学红忐忑地等待着,在她焦急等待消息的时候,一个让她意想不到的消息传来了:她的作文被刊登在了《人民日报》上! 她不敢相信,直到看到报纸,她才猛然醒悟,原来是她高考语文试卷上的作文被选登了,这篇文章不仅打动了阅卷老师,给她打出了99分的高分。 最终她以北京市文科第一名的身份,拿到了心心念念的北京大学录取通知书,走进北大校门后,刘学红并没有被耀眼的“状元”光环所困扰,反而清醒地思考着未来的道路。 1982年毕业后,面对当时不少学子选择出国的留学潮,她却选择了扎根国内,毅然加入了《中国青年报》,从一名最普通的记者做起,开启了她31年的传媒生涯。 在报社,她凭借着满腔热血和努力拼搏的精神,迅速成长,创办了《教育导刊》周刊,成为了教育新闻的专家。 当互联网的浪潮悄然兴起时,她没有固守传统,而是积极推动媒体变革,带领传统媒体向新领域进军。 到了2000年,她更是作为核心创始人之一,亲自参与创办了《中青在线》网站,并成功将《中国青年报》带入了一个全新的互联网时代。 2013年,刘学红正式退休,开始安享晚年生活,如今,她偶尔会分享自己的经历,总会强调勤奋和抓住机会的份量。