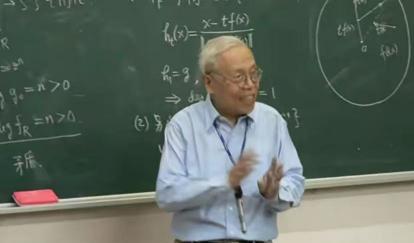

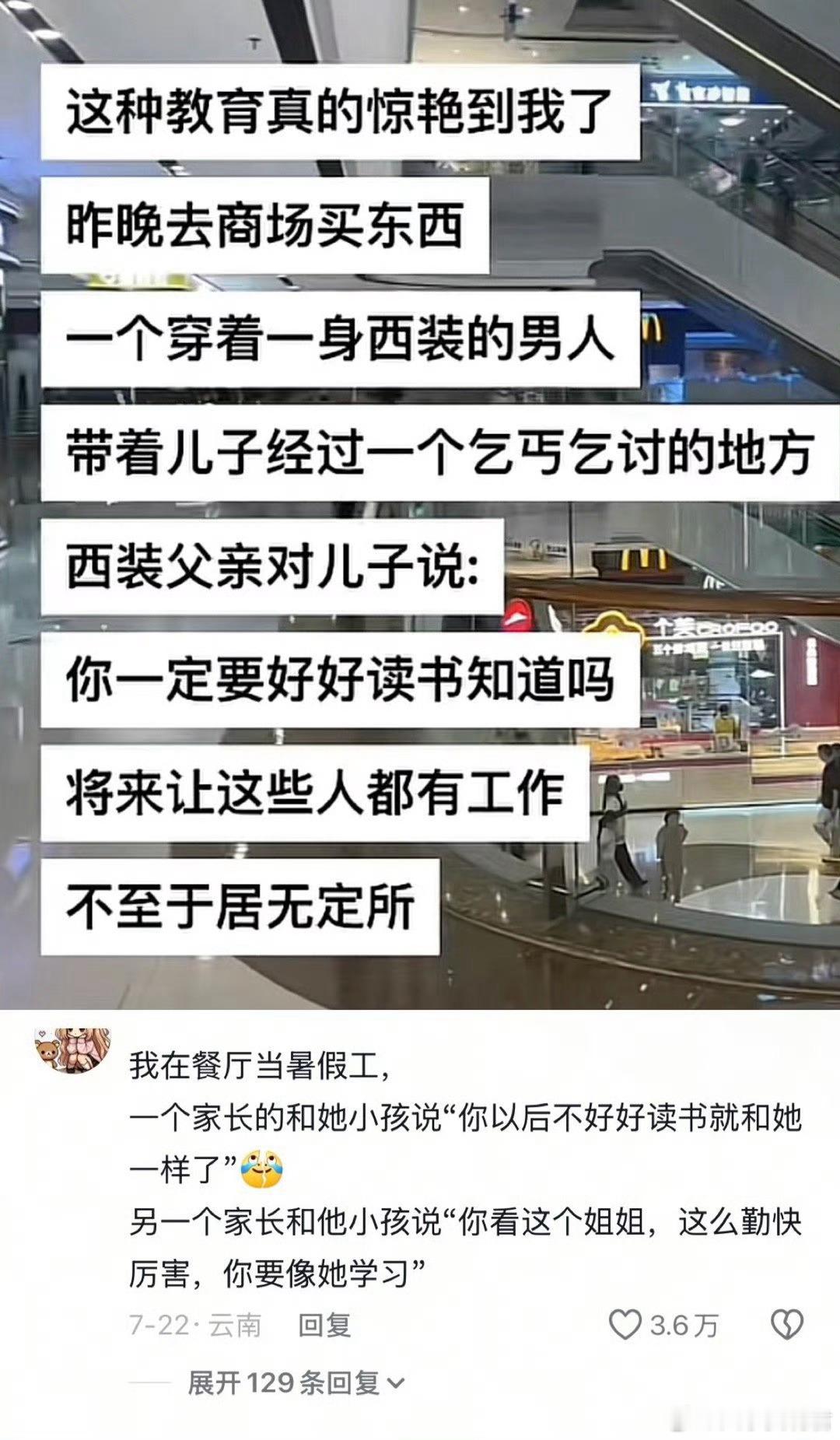

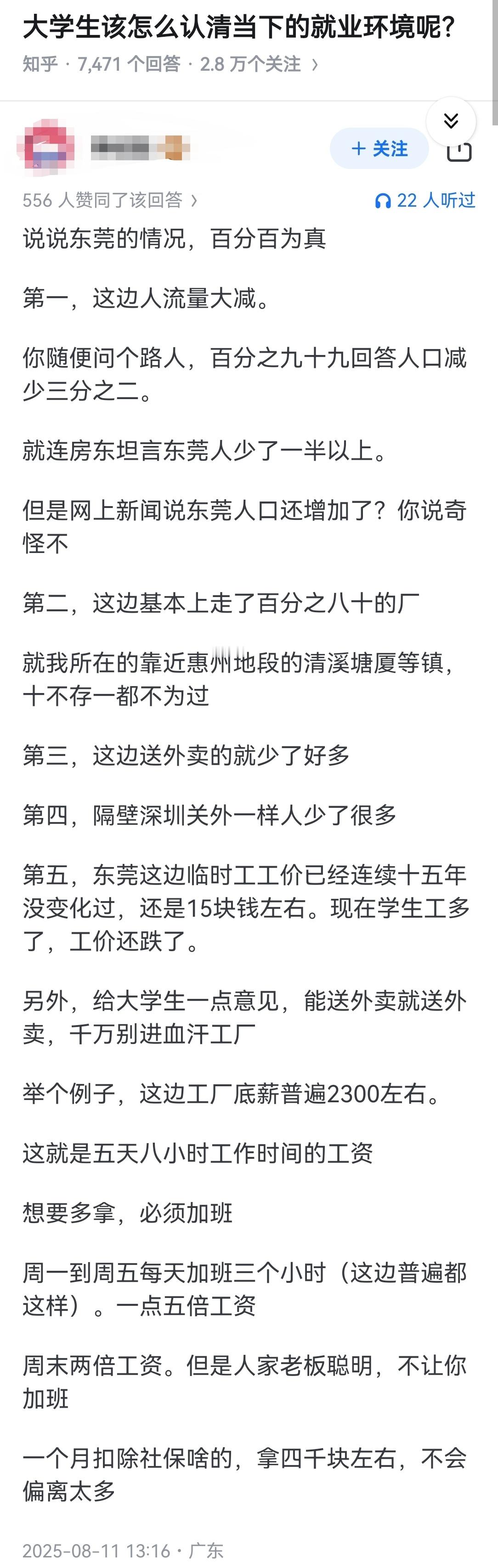

语出惊人。2025年初,87岁姜伯驹院士直言:“不是别人要卡我们的脖子,而是我们用教育卡住了自己的脖子!”中国每年毕业800余万大学生,但在数理化领域有建树的人却少之又少,谈得上世界顶级的科学家更是寥寥无几…… “教育不改,‘卡脖子’难破!”——姜伯驹院士一语道破中国科技困境的根源! 87岁的数学泰斗姜伯驹院士近日直言不讳:“中国面临的‘卡脖子’问题,表面上是技术封锁,实质上是教育体系出了问题。” 这话乍一听有点刺耳,但仔细琢磨,却让人不得不承认,这话一针见血,直击要害。 回想我们小时候,谁不是从小学开始就被分数压得喘不过气来?各种辅导班、兴趣班填满了课余时间,仿佛不报几个班,孩子就会输在起跑线上。 课堂上,老师们更像是流水线上的工人,拼命往学生脑子里塞标准答案,而学生们呢?就像流水线上的产品,被塑造成一个个“考试机器”。 这种教育模式,过于追求效率,却忽略了孩子们最宝贵的好奇心、想象力和批判性思维。 这让我想起了古代的八股取士制度。那个时候,考生们为了金榜题名,不得不把大量时间花在钻研八股文的写作技巧上,而真正经世致用的学问却被抛诸脑后。 结果呢?虽然科举制度选拔出了一批人才,但同时也扼杀了很多有创造力的人。如今,我们的应试教育又何尝不是如此? 学生们为了分数疲于奔命,真正的创新能力和独立思考能力却被逐渐磨灭。 说到这儿,就不得不提“钱学森之问”。2005年,著名科学家钱学森曾发出疑问:“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”这个问题至今仍值得我们深思。 中国每年高校毕业生数量庞大,2025年预计达到1180万人,但真正能在国际舞台上崭露头角的顶尖人才却寥寥无几。 尤其是在基础学科领域,我们缺乏像牛顿、爱因斯坦那样具有划时代意义的科学家。 如今,我们的学生大多选择热门专业,追求短期利益,基础学科却乏人问津。这种急功近利的倾向,导致人才结构严重失衡,制约了中国科技的长远发展。 更令人担忧的是,随着AI时代的到来,传统教育模式的弊端愈发明显。AI可以轻松取代重复性、模式化的脑力劳动,而我们培养出来的学生,却缺乏AI无法替代的特质,比如好奇心、想象力和挑战未知的勇气。 试想一下,如果我们的教育继续这样下去,我们的学生如何与AI竞争?又如何能在未来的科技竞争中占据一席之地? 当然,我们也不能忽视那些积极的变化。比如姜伯驹院士,他放弃了个人的研究,转而开设“低维流形”课程,培养出了王诗宬等一批优秀数学家。 他重视学生独立思考和探索能力的培养,体现了大师的教育理念和格局。他的做法让我们看到了教育的另一种可能,也让我们意识到,教育不仅仅是传授知识,更是培养学生的创新精神和实践能力。 然而,现状依然不容乐观。尽管国家已经推行了“双减”政策,但升学压力依然存在,家长焦虑、学校内卷,压力最终传导到学生身上。 中端、应用型人才过剩,而核心科技领域顶尖创新人才匮乏,这说明我们的教育体系需要从根本上进行改革。 那么,我们该如何正确看待教育与“卡脖子”问题之间的关系呢? 我们必须转变教育观念,摒弃“分数至上”的思想,重视学生综合素质的培养,鼓励学生发展个性和特长。 我们要改革教育模式,探索更加灵活、多元的教育方式,注重培养学生的创新精神、批判性思维和实践能力。此外,我们还要加强基础学科建设,加大对基础学科的投入,培养更多具有国际竞争力的顶尖人才。 我们也要营造一个良好的科研环境,创造一个更加开放、包容的科研氛围,鼓励科研人员勇于探索、敢于创新。 最后,我们要重视终身学习,培养全民终身学习的意识,以适应快速变化的社会发展需求。