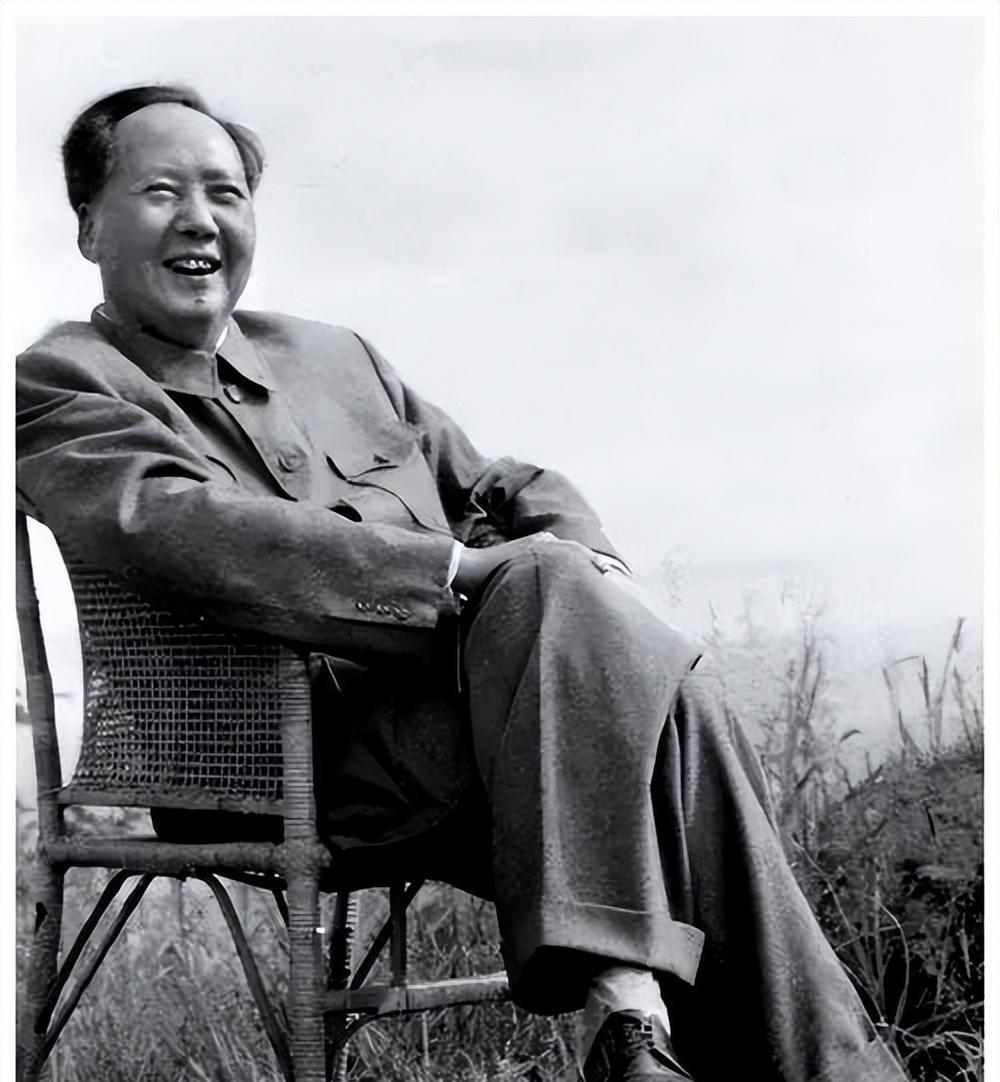

1966年6月,毛主席突然从公众视野里“消失”了11天,这事儿在当时透着蹊跷,刘少奇只知道他去了湖南,具体在哪儿,中央高层里也只有周总理心里有数。 1966年6月,毛主席突然离开北京,没有公开通告,没有告别场面。中央内部只有周总理知晓毛主席的具体行程,其他领导人只收到一句含糊的消息——毛主席赴湖南休整。 湖南省委在接到指令后立即采取严格保密措施,安排在韶山招待所召开一次“工作会议”作为掩护,外围设立多道警戒线,值守人员被告知只是例行警务,绝不透露细节。 即便在最外圈执勤的战士,也不知道距离自己不远处,正有人在处理着涉及全国大局的事务,毛主席抵达韶山后,没有停留在故居,而是直接进入滴水洞的一号楼。 这座建筑隐蔽在山谷深处,周围的出入口早已被封锁,出入都需经过严格核验,一号楼内部没有奢华装饰,布置简朴而紧凑,毛主席从踏进房门的那一刻起,便开始了高度规律而低调的工作生活。 毛主席每天清晨并不早起,早餐时间常常推迟到上午十点左右,值勤人员将一份稀饭、两个馒头和少许咸菜放在书桌一侧,毛主席用餐时极为节省,即使饭菜不多,也常常留下一半留作夜间加餐。 午餐和晚餐同样简单,一荤一素,偶尔多出一道当地蔬菜,水果极少出现,即便有,也会被毛主席留到夜间工作时食用。 毛主席穿着一身已经多次洗褪色的灰色中山装,布料在袖口、膝盖等位置已显磨损,工作人员多次提出更换,毛主席始终拒绝,坚持继续穿旧衣。 一次,衣袖处出现破口,毛主席亲自取来针线,在桌灯下细细缝补,针脚不算整齐,但结实耐用,缝补完成后,毛主席将衣服挂回原处,第二天继续穿着投入工作。 文件是毛主席在滴水洞生活的核心,每天上午,专机将文件送至长沙,再由专车运入滴水洞,工作人员将文件直接送入一号楼的书桌上。 毛主席会从第一页开始逐字阅读,不跳读,不省略。每一份文件上,毛主席都会用红色或蓝色铅笔批注,或划出重点,或直接写下指令。 批阅完成的文件整齐地叠放在一侧,由专人送回北京,下午,毛主席会接收新一批文件,这个过程一直延续到深夜。 毛主席常常在台灯下坐到凌晨三四点,笔不停歇,纸页翻动声不曾中断。白天的休息时间很少超过五个小时。 毛主席处理的事务涵盖全国各省的工作汇报、经济数据审核、政策调整建议以及国际局势相关情报,外界对毛主席的行踪一无所知,是因为整个行动的保密级别极高。 除周总理外,其他中央政治局成员没有收到确切位置,相关文件中也从未提及滴水洞或一号楼的字样,湖南省委只在档案中使用了“特殊接待任务”这一模糊词汇,连具体时间都未标明。 当时的《人民日报》和新华社稿件依旧保持正常运转,新闻版面上充斥着“抓革命、促生产”等政治口号,全国各地的建设成果和会议精神被频繁报道。 毛主席的名字并未从媒体消失,但出现的位置和内容都与现实中的工作毫无关系,公众以为毛主席正在外地视察或在中南海办公,没有人猜到毛主席此刻正坐在滴水洞的书桌前逐一批改文件。 在滴水洞的一号楼内,毛主席的生活用品极为有限,但毛主席却很少离开房间,偶尔会走到楼前的水沟边活动筋骨。 一次,毛主席蹲下观察水中游动的小鱼,随后吩咐警卫捞起几条,用搪瓷盆盛着看了几分钟后,要求放回水中,这样的插曲很快结束,毛主席又回到书桌继续批阅。 每一日的工作都在重复,但毛主席丝毫不松懈,文件的数量每天都有变化,有时多到需要连夜处理完才能赶上回程专机的时间,毛主席从不拖延,批示简洁直接,涉及全国各个部门和地区,几乎涵盖所有重要事务。 知情人员在整个期间保持最高警惕,所有进入滴水洞的车辆和人员都有明确任务和路线,任何多余的接触都被严格禁止。 送水、送饭的人只负责交付物品,从不与毛主席多言,文件的传递则由专人负责,路线固定,时间严格,不允许有任何延误。 1966年6月底,毛主席在一号楼的工作接近尾声,那天清晨,值勤人员奉命清理过道上的物品,车辆在黎明时分驶入院内。 毛主席收起最后一批文件,将批注完的卷宗交给随行秘书,随后离开房间,白色吉普车静静驶出滴水洞,经过层层警戒,没有惊动任何无关人员。 直到毛主席离开数日后,新闻版面上才再次出现毛主席的照片和指示文件,那段隐秘日子的具体细节,外界始终无从知晓。 毛主席在滴水洞一号楼的这段时间,吃穿用度极为节俭,日常生活单一,却在有限的空间内处理了大量关乎全国的事务。 整个过程在完全保密的状态下进行,外界看到的只是平静表象,而一号楼内的工作节奏始终紧张而充实,这段经历直到多年后才被人们零星提起,成为那个年代一个特殊而神秘的片段。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法!

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)

沧浪之水

你是怎么知道的?而且说的颠三倒四。