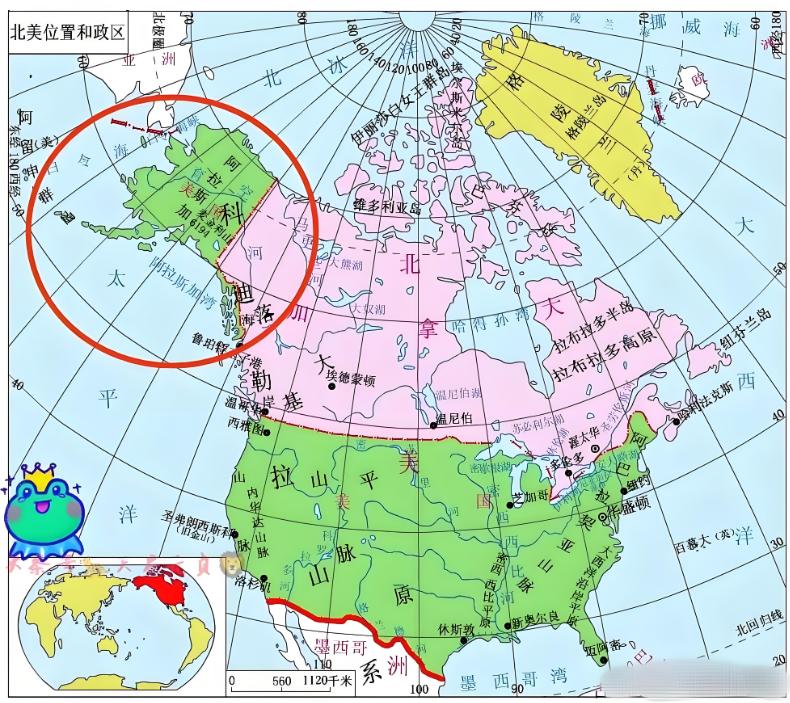

阿拉斯加的桌子还没摆好,俄方先把“海燕”推到了北极的风口。选在会谈前夜把一枚核动力巡航导弹抬上舞台,这不是炫技,是把筹码摆明:谈可以,但别指望我空手上桌。 这玩意儿从来不是传说。观察者网、参考消息早就提过:俄方为“海燕”做过十来次试验,挑的都是神经最紧绷的时间点——俄欧冲突、关键敏感期,一次不拉。它和“波塞冬”核鱼雷前后脚露面,专挑对手体系的死角下嘴。普京在国情咨文里反复点名,不是因为浪漫,而是因为实用:它把“不可预测”写进了对手参谋部的风险评估里。 “海燕”的狠,在“两个核”。先是核动力。理论上有核反应堆当心脏,航程不靠油箱靠堆芯,“2.5万公里”只是保守口径——关键不在数字多长,而在“随时在空中绕圈圈、从任意方向回来”的那种心理压力。你有全套的预警—指挥—拦截链,它偏偏沿着地形贴地拐弯,像一条会思考的刀。再是核战斗部。巡航导弹一旦具备洲际覆盖,老牌“三位一体”核力量的边界就被掰弯:不再只有“民兵”-3、“亚尔斯”这种弹道轨迹的来路,低空慢开盖、末段猛撕开的打法也能走到战略层面。对手每多一条威胁轴线,防御预算就多一个黑洞。 当然,别把它神化。“海燕”还在试验期,之前的几次测试并不体面;“飞行的反应堆”从工程到环保都有一地鸡毛。可对战略博弈来说,“能不能量产”和“值不值得忌惮”是两道题。哪怕它只是“有限可用”,也足以让美国和北约在反导上继续砸钱,硬生生把“成本—效能”天平往俄方希望的方向拽。 把时间点放回会场前两天,你就明白俄方要传的话:阿拉斯加不是鸿门宴,也不是投降书;俄乌问题可以谈,但红线没得退。美国这边也不含糊,前脚把反导—反巡体系拉到阿拉斯加寒区“练功”,后脚就要进屋坐谈。两边都懂行:先在桌下把火候烧够,桌面上话才好讲。演习练的,是如何拦截“低空、绕飞、来向难判”的目标;试射秀的,是我有把“非对称压迫”这张牌,谈不拢就加码,让你在预算里先流血。 别小看会址本身。阿拉斯加曾是沙皇卖掉的“冷门资产”,现在成了美军北方防线和俄方极区试验场的视线交汇处。把会谈放到这里,本身就是一段隐秘注脚:你我都在彼此雷达扇面里,任何承诺都不是写在真空里。 接下来怎么走?看三样:时间、现金流、国内政治。谁更怕拖,谁更缺钱,谁更担心选票,谁就先松口。特朗普要兑现“速解”口号,需要把“承诺可落地”的筹码拍实;普京要带走他口中的“安全红线”,就得证明“既不让步也不崩盘”的韧性。“海燕”此刻出场,就是把谈判价码顶到一个不舒服的高度——你想谈冻结线,可以;那就承认我这套威慑结构的存在,别拿空话换我真退。 欧洲在旁边看得牙酸:反导账单在手、能源风险在背,又不敢把姿态压到“完全跟进”或“彻底唱反调”。这才是“海燕”的第二层用途——不仅逼美国掏钱,也让盟友权衡站位成本。越多人算到“拦一枚潜在目标要花多少钱”,俄方在战略定价上的话语权就越硬。 说到底,这一切都不是为了按下发射键,而是为了把谈判的剧本重写一段。会场上拼的是措辞,桌下比的是推力和堆芯。谁把对方拖进自己的节奏,谁就把对方的训练手册与预算案一起变成废纸。阿拉斯加两天后会有笑脸和摄影机,但真正的台词,已经在北极的风里讲完了。 参考资料:《 普京启程在即,俄罗斯或试射“无限航程”核动力导弹-中华网热点新闻 》