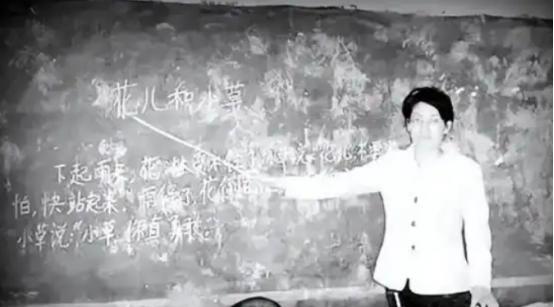

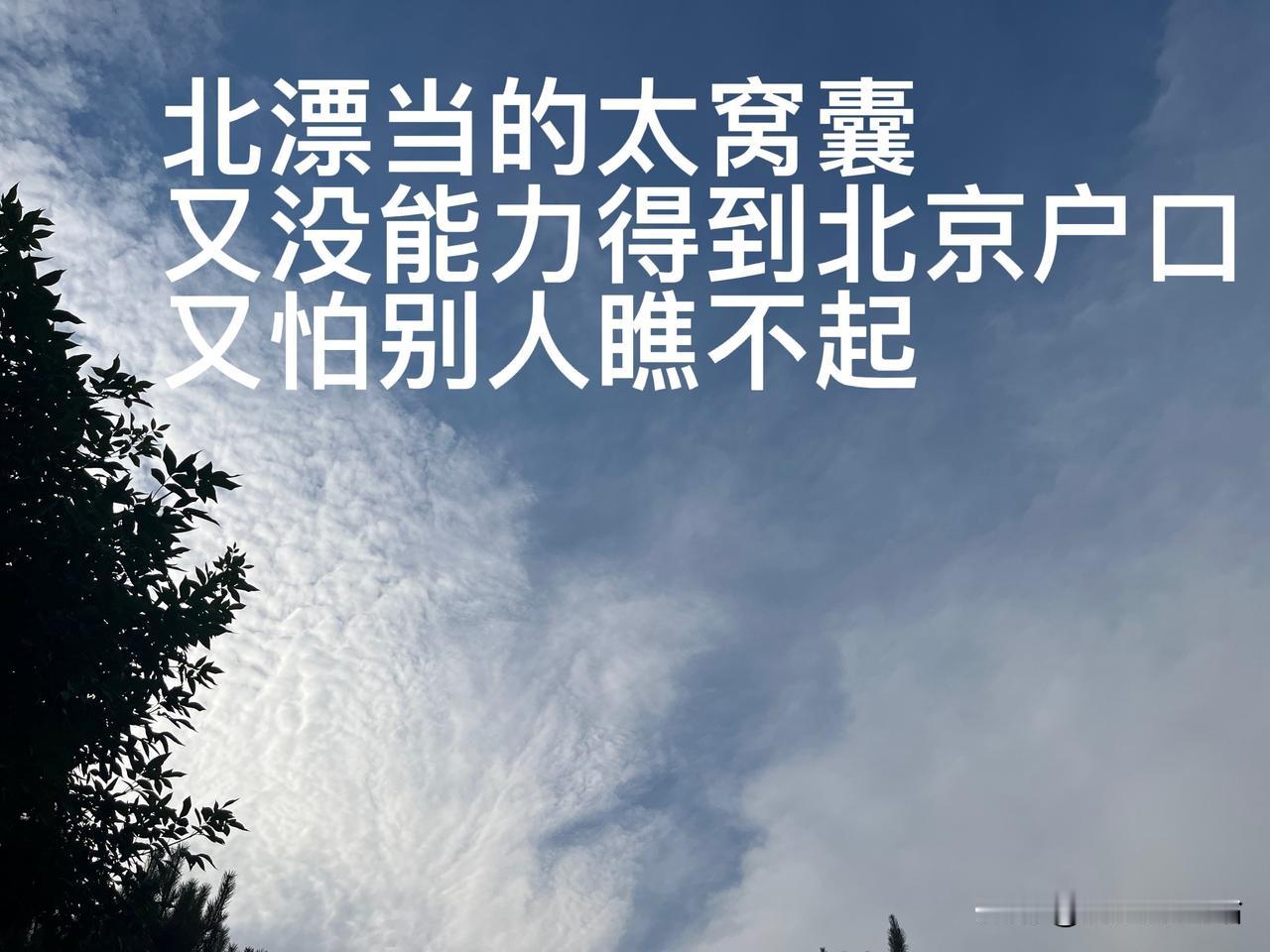

1971年,北京知青邵东平娶了地主家女儿。在新婚之夜,妻子问他:“东平哥,我家出身不好,你是认真的吗?”沉默了一会儿,邵东平将她拥入怀里,没有回答她的疑问。 1968年那,那年头的“秋老虎”厉害得很,能把山西夏县的土路晒得直冒白烟。北京知青邵东平,就这么一头扎进了崔家庄。 那画面,一个穿着浆得笔挺的白衬衫的城里小伙,背着个蓝布包,在满村子灰扑扑的人影里,那叫一个扎眼。生产队长崔明德叼着旱烟袋,把他从头到脚打量个遍,话里带着点瞧不上的意思:“北京来的娃?这细皮嫩肉的,能吃得了这苦?” 邵东平也不多话,把包往地上一放,露出半本卷了边的《红岩》,声音特脆生:“队长,我能行。” 邵东平是根正苗红的北京知青,他哥还是为国牺牲的军人,这履历,放哪儿都闪金光。可他偏偏“想不开”,看上了村里成分最“黑”的姑娘——崔秀莲。 崔秀莲是谁?地主家的女儿。在那个“阶级斗争”这根弦天天都绷得紧紧的年月,这四个字,足够压垮一个人,一个家。 秀莲这姑娘,人如其名,长得清秀,但总低着头,话也少,好像生怕自己的影子碍了别人的路。秋收打谷场上,村里有那号人,就爱拿她家的成分说事儿,故意把她拢好的麦垛踢散,嚷嚷着“地主家的就得多干活”。她也不吭声,就默默地再把麦秸搂到一块儿,手背让麦芒划了道口子,渗着血珠。 这一幕,正好让邵东平看见了。他兜里那盒从北京带来的、印着天安门图案的铁盒凡士林,“啪”一下,像是长了眼睛似的,掉在了秀莲脚边。 “抹上吧,防裂。”他声音有点干,说完就赶紧走开了,耳朵根子却红透了。 打那以后,邵东平就像个护食的小公鸡,总有意无意地护着秀莲。批斗会上,有人逼着秀莲上台“认罪”,他能扛着锄头从地里冲回来,大喊一声“队长让她去送种子,地快旱死了!”给秀莲解了围。自己省下来的窝窝头,还带着体温,悄悄塞到她手里。 最冷的一个冬天,秀莲在河边洗衣服,手冻得跟胡萝卜似的。邵东平路过,二话不说就把自己的军绿色手套摘下来。那是他牺牲的哥哥留下的,宝贝着呢。 秀莲不敢接,小声说:“我爹说,别连累你。” 邵东平心里一疼,从怀里掏出那本翻烂了的《红岩》,指着书页上受刑的江姐说:“你看,人家骨头多硬。咱这算啥?” 一句话,把秀莲的眼泪给说下来了,吧嗒吧嗒掉在书页上,把字都给晕开了。 在那个讲究“大义”的年代,邵东平用自己的方式,给了这个被世界孤立的姑娘最朴素的“道义”。 他认的理,不是谁的嗓门大,谁的成分好,而是谁的心是干净的,谁的骨头是硬的。 所以,当1971年他揣着回北京开的证明,跟队长说要娶秀莲的时候,整个崔家庄都炸了锅。这在北京知青里,简直是头一遭。那可是政治前途啊,就为了一个地主家的女儿,说不要就不要了? 在很多人眼里,邵东平这就是“自毁长城”,疯了。 可他不管。婚礼办得极简单,三间土坯房,窗户上贴的红双喜,还是他拿《红岩》的红色包装纸亲手剪的。 新婚那晚,煤油灯的火苗跳得厉害。秀莲坐在炕沿上,紧张得手都不知道往哪儿放,终于小声问出了那句憋了很久的话:“东平哥,我家出身不好,你是认真的吗?” 这个问题,像块石头,一下子砸进了邵东平心里。他沉默了一会儿,没回答,只是伸出手,紧紧地把她搂进了怀里。 那个拥抱,比任何话都有力。他没说“我爱你”,也没说“我不在乎”,但他用行动告诉她:我选的,就是你这个人。我认的,就是我自己的心。 一晃,五十多年过去了。我们好像比父辈们更自由了,但又好像被更多无形的东西给捆住了。 邵东平那会儿,他要对抗的,是整个时代的偏见,是明晃晃的政治压力。那压力是巨大的,但也是清晰的。他只要守住本心,顶住就行。 而现在呢?压力是弥散的。它藏在丈母娘挑剔的眼神里,藏在朋友圈里别人晒的旅游照和名牌包里,藏在社交APP上“左滑右滑”的快速匹配里。它告诉你,选错一步,就可能跌落一个阶层。 邵东平一家后来怎么样了?他们没回北京,就留在了夏县。改革开放后,秀莲脑子活,心灵手巧,成了十里八乡第一个搞起特色种植的万元户。邵东平呢,当了一辈子乡村教师,桃李满天下。 他们的孩子,一个考上了名牌大学留在了大城市,一个回到了县里当医生。当年那些看笑话、说风凉话的人,后来谁家有事不来求他们?谁不羡慕地竖起大拇指,说“老邵这辈子,值了!” 他从始至终,守住了一个人最珍贵的东西——不被外界的噪音绑架,只听从自己内心的声音。 他爱上的,是那个在打谷场上被欺负了也一声不吭,默默把麦秸搂起来的坚韧姑娘;是那个在寒冬腊月里,冻着手也不愿连累他的善良姑娘。这些品质,是再好的“成分”也换不来的。