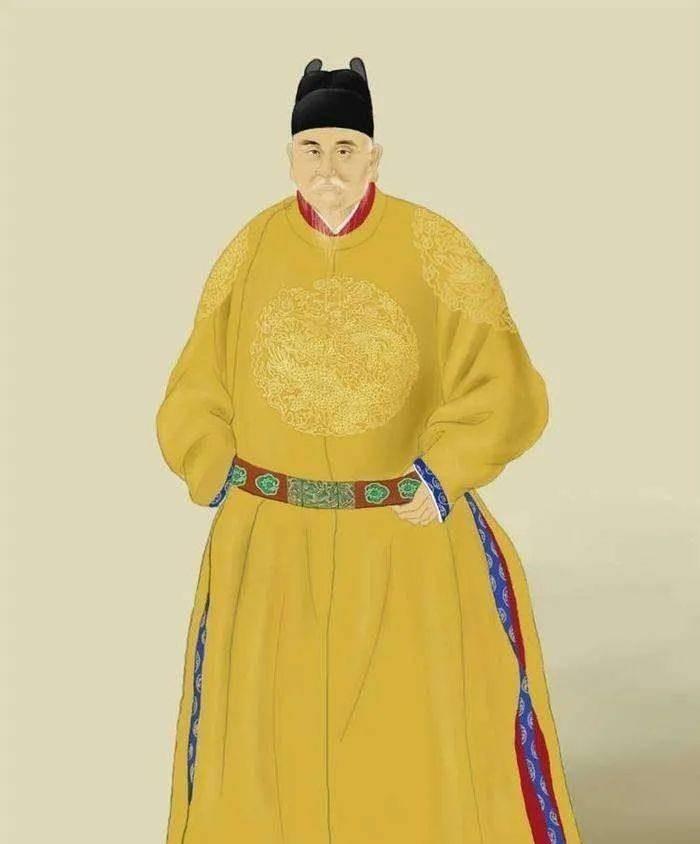

洪武三年冬十月的一天,应天府阴雨绵绵。朱元璋退朝时,瞥见两名小太监穿着干靴在雨中行走。他勃然大怒:“靴虽微,皆出民力,非旦夕可成,汝何不爱惜?”当场命人杖责。转身对群臣感叹:“尝闻元世祖见侍臣着花靴便加斥责,此意甚佳。大抵人历艰难则节俭,习富贵必侈靡。” 随即下诏,今后雨雪天,百官可穿雨衣上朝。 这个放牛娃出身的皇帝,此刻正面临更棘手的难题——如何驯服那群帮他打天下的骄兵悍将? 洪武三年的明帝国如同初升朝阳。大将军徐达刚平定北方凯旋,李文忠的征北军还在班师途中。但朱元璋枕戈待旦,他敏锐察觉开国武将们正在成为新隐患。 监察御史袁凯的奏疏一针见血:“国家荡平四方,固资将帅之力。然今天下已定,将帅多在京师,其精悍雄杰之士智虽有余,而于君臣之礼恐未悉究。” 他建议在都督府安排通经学古之士,每逢朔望朝会后,给武将们开讲《经》《史》。 朱元璋朱笔一挥,将授课地点升级到紫禁城午门。1370年深秋的这道圣旨,拉开了中国历史上最特殊的军官教育。 这位布衣天子自己就是学习改变命运的典范。二十五岁投奔红巾军时还是文盲,却在戎马倥偬中手不释卷。1366年攻下浙江诸暨,他立即命知府王宗显创办郡学;登基次年诏令“天下学校未兴,宜令郡县皆立学”。在南京修大本堂藏书楼时,他拒绝华丽壁画,命人在墙壁满书《大学衍义》。 想象那些踏着血迹走进午门的将领:身经百战的徐达、常遇春旧部,脸上刀疤犹新的蓝玉,刚从慈利县剿灭土酋覃垕归来的周德兴。他们握惯刀剑的手拿起书卷,听儒生讲“忠君爱国”、“全身保家”之道。 朱元璋的教育设计充满实用智慧:摒弃空谈,专讲《春秋》忠义观与《资治通鉴》治乱之道;朔望朝会后开讲,不影响军务;年终考核学习成效,作为将领升迁依据。 效果立竿见影。洪武六年某日,朱元璋召见国子监学生:“尔等习骑射否?”学生答“皆习未熟”。他立即训诫:“古之学者文能经邦,武能戡乱。如《诗》云‘文武吉甫,万邦为宪’!”皇帝亲自督导,文臣武将谁敢懈怠? 最妙的是因材施教,朱元璋给不同群体定制教材:武臣学习的是记录樊哙、张飞等22位武将故事的《武士训戒录》,藩王学习记录汉唐以来藩王善恶事例的《昭鉴录》,文臣则学习记载 历代奸臣恶行警示的《臣戒录》,而皇子则要学习朱元璋亲撰训言的《祖训录》。 《武士训戒录》堪称军事版《世说新语》,当将领们读到唐代仆固怀恩平定安史之乱却因骄横身死族灭,明代王君廓助李渊取幽州终因谋叛伏诛,谁能不惊出一身冷汗? 朱元璋的教育观源于惨痛经历。1363年鄱阳湖大战时,陈友谅水师旌旗蔽日。有幕僚建议先攻张士诚,他精准剖析:“友谅志骄,士诚器小。志骄则好生事,器小则无远图。”最终以少胜多。他深知匹夫之勇终难持久,唯有智谋可安天下。 这种务实精神渗透在每个决策里。当高丽使臣携带私货贩卖,户部建议征税时,朱元璋摆手:“远夷跋涉万里,暂鬻货求利,难与商贾同论。” 而当蜀国使臣炫耀“东有瞿塘三峡之阻,北有剑阁栈道之险”,他冷笑:“蜀人不以修德保民为本,而恃山川之险,夸其富饶,岂为国长久之道?” 朱元璋对皇子教育更是呕心沥血。他命宋濂等大儒执教十余年,让太子朱标穿粗布衣吃糙米饭,成年后必赴凤阳体验民间疾苦。 四子朱棣后来回忆:“朕少时尝居凤阳,民间细事,无不究知。”十七子朱权成长为戏曲家,五子朱橚著《救荒本草》收录四百余种救荒植物,这些成就皆非偶然。 当我们回望午门经史课时,会发现朱元璋创造了三个教育奇迹:将教育从书斋推向战场,让嗜血悍将端坐课堂;把经典植入军旅,用《春秋》大义替代江湖规矩;使学习成为晋升阶梯,建立考核制度。 但局限同样明显。他编纂的《臣戒录》在胡惟庸案后紧急推出,收录212位“悖逆之臣”事迹;《志戒录》更名《历代奸臣备传》,成为整肃工具。教育彻底沦为巩固皇权的手段,失去思想碰撞的活力。 明英宗正统元年(1436年),经筵制度被精致包装:每月二、十二、廿二日在文华殿开讲,勋臣知经筵,六部尚书侍班。仪式日益华丽,效果却江河日下。 到万历年间,张居正为十岁皇帝安排五个经史老师、两个书法老师,课程从早到晚排满。当小皇帝书法进步想多练字,张居正竟以“书法乃细枝末节”叫停课程。教育沦为工具时,再精密的制度也会崩塌。 课本驯服刀剑,笔墨驾驭弓马——这才是朱元璋给大明王朝安装的最强杀毒软件。 午门的读书声延续了百年,直到某代皇帝发现,那些曾祖父制定的教材里,唯独缺少了对皇权的质疑。当正统元年的经筵变成勋贵云集的仪式秀,当张居正替万历划掉书法课时,最初那个让草莽学习文明的朴素梦想,已在层叠的规矩中窒息。