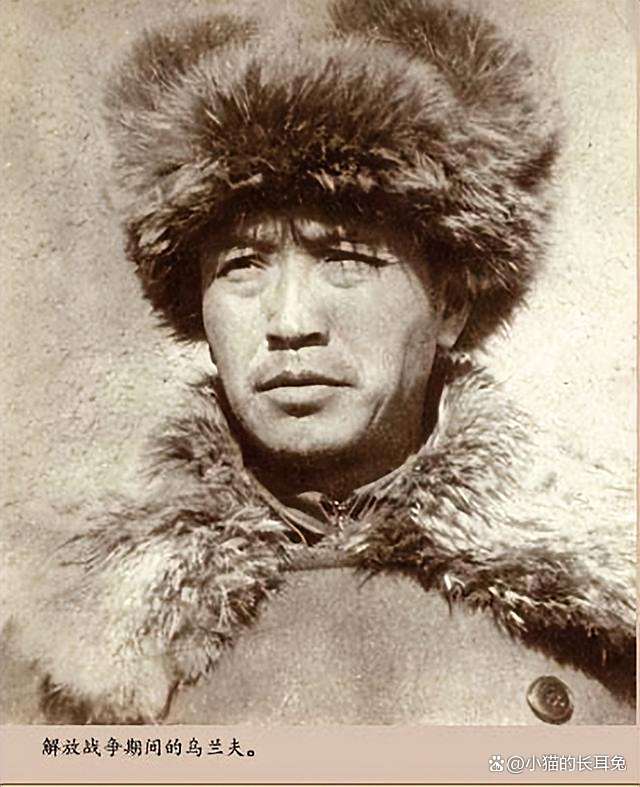

1982年,陈锡联上将的二儿子不幸牺牲,那时的陈锡联已经年近70,中央害怕他会过于激动,所以马上派人来到了陈锡联家中安慰,谁知陈锡联将军的回话让人肃然起敬。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1982年4月,一封南疆前线的加急电报,送进了中央军委大楼,并且电报内容很短:歼击机飞行员陈再文,在边境侦察时因遭遇强气流,机毁人亡于广西十万大山,年仅三十一岁,登记表上,“父亲”一栏写着“陈锡联”。 但考虑到陈锡联将军年近七旬,中央担心他受不了这个打击,立刻组织了一个慰问组,带着医护人员赶往陈家。 谁知,当慰问组心情沉重地站在将军面前,这位老人的第一句话,问的不是儿子的后事,而是一个让在场所有人都没想到的问题。 要明白他为什么这么问,得先了解他是什么样的人,陈锡联,1915年生于湖北红安,一个放牛娃。 在十四岁那年,陈锡联拎着一把砍柴刀就参加了赤卫队,他打仗是出了名的不要命,二十岁就带队炸开黄安县城门,得了个“小钢炮”的绰号。 抗日战争夜袭阳泉火车站,陈锡联把日军的装甲列车炸成了扭曲的麻花,到了淮海战役,他指挥的炮兵更是让敌人胆寒,国民党坦克一辆接一辆被掀翻,被俘的敌军车长都说:“你们的炮弹是长了眼睛吗?” 并且靠着这些战功,陈锡联在1955年成了共和国最年轻的开国上将之一,还受命组建了新中国第一支炮兵。 而战场上的铁血作风,也被陈锡联带回了家,他从不让子女靠自己的名头占半点便宜,长子陈再强自己考进哈军工,三子陈再方北大毕业,女儿当了老师,都在各自的岗位上凭本事吃饭。 在这样的家庭里长大,二儿子陈再文从小就把天空当成了自己的战场,他出生在朝鲜战争最激烈的时候,五岁叠的被子就有棱有角,十二岁就能跟着警卫班跑完五公里,他对飞行有股近乎偏执的劲头。 并且在1970年招飞体检,陈再文因为耳膜有旧伤,平衡测试没过关,差点被刷掉,他谁也没告诉,自己偷偷加练转椅,一练就是三个月,常常吐得天昏地暗,但还是咬着牙每天多转二十圈。 最后考核时,军医看着体检报告都纳闷:“这孩子的平衡感怎么跟换了个人似的?”他就这样飞上了天。 在1979年南疆战事吃紧,在沈阳空军服役的陈再文心里着了火,一连递了三份请战书。 可是,当时北疆局势也紧张,司令员只能拍着他肩膀说:“守好共和国的头顶,北疆也是火线!” 那段时间,陈再文宿舍墙上的中国地图,从齐齐哈尔到友谊关的距离,被他用红铅笔画了七遍,三年后,中苏边境局势缓和,他总算如愿,连夜打报告调去了广西前线,走之前,他给父亲留了张字条:“钢盔漆已换新色,不教敌机越关山。” 但没想到,这句誓言竟成了绝笔,在那个雷暴预警刚发布的下午,陈再文的歼-6甲型侦察机消失在云层中,塔台录音里只留下他最后一句不完整的呼喊:“保持仰角……” 当搜救队在原始森林里找到飞机残骸,仪表盘指针永远停在了九点十七分,而在他被血浸透的飞行记录本里,还粘着一张女儿的满月照,他甚至没来得及亲眼见一面。 后来的档案解密显示,牺牲前的三个月,陈再文已经执行了七次高危侦察,他用生命换来的坐标,直接引导我方炮兵端掉了越军三个防空导弹营。 当了解了这些,也就不难理解陈锡联将军当时的反应了,他亲自从客厅迎出来,平静地问:“是再文的消息吧?” 可陈锡联接过文件袋,却没拆,指关节紧紧扣在石桌边,沉声问出了那句让时间凝固的话:“他守住国境线没有?” 当听到回答说坠机地点在我国境内三公里时,这位老人缓缓转过身,整理了一下军装领口,用极低却无比坚定的声音说:“军人的归宿,就该在战场。” 在三天后,八宝山的告别仪式上,陈锡联亲手把一枚“战斗英雄”勋章,别在了覆盖着党旗的骨灰盒上。 紧接着,陈锡联解下自己胸前那枚代表无上荣耀的淮海战役纪念章,轻轻放进了儿子的骨灰盒底,当时在场的新华社记者回忆,老将军摸着冰凉的盒盖,像在拍一个新兵的肩膀。 今天,在军事博物馆里,陈再文的战机残骸和父亲在淮海战役用过的那把铜制指挥尺,静静地陈列在一起,两代军人,两种功勋,用这种方式跨越时空相会。 这种用个体生命的代价去标定国家安全坐标的逻辑,这种近乎残酷的家庭准则,今天的人们或许很难理解,但也正是这种逻辑和准则,解释了那个年代的军人,为什么能赢。 【信源】澎湃新闻——大别山红色家风故事展播之 陈锡联